정선군

| 정선군 | |||

|---|---|---|---|

정선군청 | |||

| |||

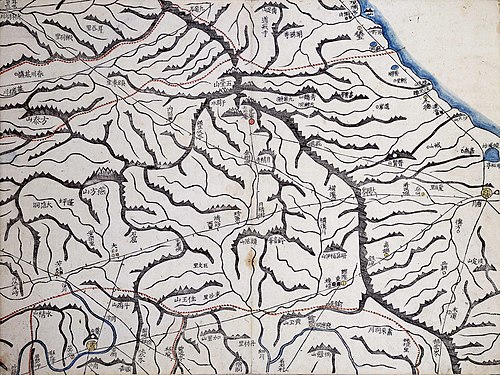

정선군의 위치 | |||

| 행정 | |||

| 국가 | 대한민국 | ||

| 행정 구역 | 4개 읍, 5개 면 | ||

| 청사 소재지 | 정선읍 봉양3길 21 | ||

| 단체장 | 최승준(더불어민주당) | ||

| 국회의원 | 이철규(국민의힘, 동해시·태백시·삼척시·정선군) | ||

| 지리 | |||

| 면적 | 1,219.86km2 | ||

| 인문 | |||

| 인구 | 35,527명 (2022년 2월년) | ||

| 세대 | 19,713세대 (2021년[1]년) | ||

| 상징 | |||

| 나무 | 생강나무 | ||

| 꽃 | 동강할미꽃 | ||

| 새 | 황조롱이 | ||

| 지역 부호 | |||

| 웹사이트 | 정선군 | ||

정선군(旌善郡)은 대한민국 강원특별자치도 동남부에 있는 군이다. 정선군 여량면의 아우라지는 백두대간에서 발원한 골지천과 송천이 합쳐져 한강이 되는 곳이다.

정선은 한국 민요 아리랑의 발상지 중 하나이다. '아라리'라고도 불리는 민요 정선아리랑은 고려시대 말부터 불려 온 것으로 전해지고 있다. 정선아리랑은 한강 뗏목을 타고 강원도의 다른 지역은 물론 서울까지 전해져, 이후 전국 각지에서 각기 독특한 아리랑이 불리는 계기가 되었다. 정선은 20세기 후반 평안 누층군 분포지인 정선-평창탄전의 석탄 산업으로 발달하였다. 정선에는 자연발생 경승지 35개소, 문화유적지 69개소 등 관광 명소가 많다. 태백시와 인접한 사북읍에는 강원랜드가 조성되었다. 군청 소재지는 정선읍이고 행정 구역은 4읍 5면이다.

역사[편집]

고구려의 잉매현이었다가 신라 경덕왕 때인 757년 행정구역을 9주로 확정함에 따라 명주(溟州:강릉)의 영현(領縣)인 정선현으로 되었다. 고려 현종 9년(1018) 혹은 1012년에 정선현이 정선군으로 승격되었다. 1895년 5월 26일 칙령 제98호(1895.5.26 공포)에 의거 강릉부 정선군이 충주부 정선군이 되었다가, 1896년 8월 4일 칙령 제 36호(1896.8.4 공포)에 의한 13도제 실시로 다시 강원도 정선군이 되었다.[2] 1906년 10월 1일 강릉군으로부터 임계면과 도암면이, 평창군으로부터 신동면이 편입(8면)되었다.

- 1924년 7월 1일 서면을 정선면에 병합(7면)

- 1930년 12월 25일 부령 제11호(1931.2.28공포)로 도암면(현 대관령면)을 평창군에 편입, 정선군 도암면 백일동 일부가 평창군 진부면 간평리에 편입

- 1973년 7월 1일 대통령령 제6543호(1973.3.12 공포)로 정선면과 동면 사북출장소가 각각 정선읍, 사북읍으로 승격(2읍 5면), 삼척군 하장면 가목리와 도전리를 임계면으로, 명주군 왕산면 구절리와 남곡리를 북면으로, 신동면 천포리 일부가 영월군에 편입[3]

- 1980년 12월 1일 대통령령 제10050호(1980.10.21 공포)로 정선군 신동면이 신동읍으로 승격(3읍 4면)

- 1985년 10월 1일 대통령령 제10772호(1985.9.26 공포)로 사북읍이 분할되어 고한읍으로 승격(4읍 4면 2출장소)

- 1986년 4월 1일 대통령령 제11874호(1986.3.27 공포)로 북면 북평출장소가 북평면으로 승격(4읍 5면 1출장소)

- 1989년 1월 1일 행정구역 조정에 따라 임계면 봉정리를 북면으로 편입

- 2009년 5월 1일 동면을 화암면으로, 북면을 여량면으로 명칭 변경

자연 환경[편집]

지형[편집]

강원특별자치도의 동남부, 태백산맥 중에 위치한 까닭에 전역에 걸쳐 산악이 중첩하고, 남한강 유역 계곡에 좁고 길다란 평지가 있을 뿐이다. 즉 북부에는 발왕산(發王山, 1,391km2), 서부에는 가리왕산(加里王山, 1,561m), 동남부에 대덕산(大德山, 1,307m), 백운산(白雲山, 1,426m) 등이 있고, 이들 여러 산에서 발원한 많은 계류를 합하여 남한강은 역내를 감입곡류(嵌入曲流:meander)하면서 서남류하여 영월군에 들어간다.[4]

기후[편집]

내륙 산간에 위치한 까닭에 기온의 교차가 몹시 크며, 특히 겨울에 추위가 심하고 여름은 서늘하다. 강수량은 비교적 많은 편이다.[5]

- 정선 정암사 열목어 서식지 (천연기념물 73호)

- 한반도는 열목어 서식지의 최남한지로서 그 학술적 중요성이 인정되어 열목어 서식지는 천연기념물로 지정되어 보호되고 있다. 정암사 열목어 서식지는 남한강 상류에 위치한 정암사 옆의 계류 지역이이다. 1962년 12월 7일 천연기념물 제73호로 지정되었다.[6]

지질[편집]

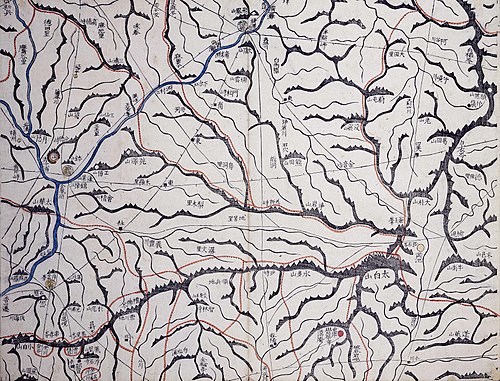

본 지도는 아래 내용의 이해를 돕기 위해, 영월군과 정선군 남서부의 지질 분포를 나타낸 지도이며 정확하지 않으므로 참고용으로만 사용할 것.

정선군의 지질은 대부분 고생대 초에 형성된 조선 누층군과 고생대 후기에 형성된 평안 누층군으로 구성되어 있고 임계면 지역에 중생대의 화강암이 조금 분포한다. 고생대 캄브리아기-오르도비스기의 조선 누층군은 주로 셰일과 석회암으로 구성되고, 고생대 석탄기-중생대 트라이아스기의 평안 누층군에는 무연탄이 매장되어 있다. 정선군의 조선 누층군 석회암 지층이 분포하는 지역에서는 석회암 카르스트 지형이 나타나며, 이 지형의 특징인 돌리네, 우발레, 정선 화암동굴과 같은 석회암 동굴이 발견된다.[9]

조선 누층군과 석회암 카르스트 지형[편집]

고생대 초기 캄브리아기-오르도비스기에 형성된 조선 누층군은 각 층군을 이루는 층들의 층서와 특징에 따라 태백층군 (두위봉형 조선 누층군), 영월층군, 평창층군, 용탄층군과 문경층군으로 구분된다. 이중 정선군에는 두위봉형 조선 누층군의 장산 규암층, 묘봉층, 풍촌 석회암층, 화절층, 동점 규암층, 두무동층, 막동 석회암층과, 용탄층군의 정선 석회암층이 분포한다. 정선 지역의 기반을 이루는 이들 조선 누층군은 정선 대향사와 백운산 향사대 사이의 지역, 즉 정선읍, 화암면, 남면의 대부분 지역과 신동읍 북부, 사북읍 북부, 임계면 남부, 여량면 남동부에 이르는 지역에 넓게 분포한다. 조선 누층군은 석회암 지층을 다수 포함하고 있어 정선군에 카르스트 지형과 정선 화암동굴과 같은 석회암 동굴을 발달시키고 있다.[7][8]

두위봉형 조선 누층군 또는 조선 누층군 태백층군은 태백시-영월군의 백운산 향사대와 삼척시-정선군 일대에 광범위하게 분포하는 지층으로 하부에서부터 장산 규암층, 묘봉층, 풍촌 석회암층, 화절층, 동점 규암층, 두무동층, 막동 석회암층으로 구분된다. 이들 각 지층들은 습곡과 단층들에 의해 심하게 교란되어 있어 각 지층들의 분포 지역을 특정하기 어려우나 전체적으로 보아 두위봉형 조선 누층군은 임계면 반천리 남부, 낙천리 서부, 용산리 서부, 고양리 전 지역, 문래리 서부, 덕암리 전 지역과 화암면, 남면의 대부분 지역, 사북읍 사북리 북동부와 직전리, 신동읍 방제리 북부와 예미리, 가사리에 분포한다.[7]

- 용탄층군 (정선층군)

정선 석회암층(Oj; Ordovician Jeongseon limestone formation)은 주로 담회색 또는 암회색 결정질 석회암으로 구성되며 여러 곳에서 얇은 층의 회녹색 또는 갈색 석회질 셰일이 협재되기도 한다. 대체로 북동 10~30°의 주향과 남서 30~60°의 경사를 가지고 정선읍을 중심으로 여량면 여량리-유천리에서 북평면 정선읍 용탄리, 광하리, 여탄리, 애산리, 가수리, 귤암리에 이르는 지역에 넓게 분포한다. 북평면 북평리-남평리 지역에서는 북동 주향의 스러스트 단층에 의해 본 석회암 지층의 일부가 그 상부의 평안 누층군과 2~3회 반복되어 나타난다.

- 정선 백복령 카르스트지대 (천연기념물 440호)

- 정선 백봉령 카르스트 지대는 카르스트 지형이 일정 지역에 집중적으로 분포하고 있어 학술적 가치가 높은 것으로 평가된다. 카르스트 지형의 특징인 돌리네와 폴리에가 발달해 있으며, 임계면 가목리 북쪽 능선 주위에 약 50개의 돌리네가 분포하고 있다. 2004년 4월 9일 천연기념물 제440호로 지정되었다.[10]

- 정선 산호동굴 (천연기념물 509호)

- 정선 산호동굴에서는 동굴 산호가 여러 곳에서 성장하고 있으며, 특히 다른 동굴에서는 관찰되지 않는 대형 산호가 발달해 있다. 대형 석화가 동굴 산호로 전이되는 특이한 현상이 발견되어 학술적 가치가 높은 것으로 평가된다. 2009년 12월 15일에 천연기념물 제509호로 지정되었다.[11]

- 정선 용소동굴 (천연기념물 549호)

- 정선 용소동굴은 대한민국에서 발견된 수중동굴 중 가장 큰 규모로, 석회암 지역의 지하수의 유동과 석회 동굴의 형성 과정에 대한 단서를 제공하여 높은 학술적 가치를 지닌 것으로 평가된다. 2015년 1월 16일에 천연기념물 제549호로 지정되었다.[12]

- 화암굴 (강원기념물 제33호)

- 석회암으로 이뤄진 동굴로 큰 공간을 중심으로 작은 동굴이 가지처럼 뻗어 있는 구조를 하고 있다. 동굴의 큰 공간은 직경 100m, 높이 40m에 달하여 대한민국의 석회 동굴에서 가장 큰 공간으로 알려져 있다. 1980년 2월 26일에 강원도 기념물 제33호로 지정되었다.[13] 1922년부터 1945년까지는 상업적으로 운영되던 금광이었다.[14] 화암동굴을 형성하고 있는 지층의 지질 연대는 고생대 캄브리아기의 조선 누층군 정선 석회암층으로 4~5억년의 연대를 나타내며 동굴의 주변에는 조선 누층군 묘봉층의 암녹색 셰일이 분포하고 있다. 동굴 전방의 산지는 막동 석회암층이 주를 이루고 있으며 동굴이 있는 지역은 조선 누층군 풍촌 석회암층으로 이루어져 있으며 곳곳에 동점 규암층과 화절층이 분포한다.[15]

- 정선 비룡굴 (강원기념물 제34호)

- 석회암으로 이루어진 동굴로 가로로 길게 이어진 구조를 하고 있다. 과거에는 이 동굴에 용이 살면서 가뭄과 홍수 등을 일으킨다는 전설이 있었다. 물이 거의 흐르지 않아 석화(石花)는 많이 발달하였으나 종유석이나 석순은 많이 발견되지 않는다. 1980년 2월 26일에 강원도 기념물 제34호로 지정되었다.[16]

평안 누층군과 정선탄전 및 정선 대향사와 백운산 향사대[편집]

정선군 북서부 평창군과의 경계 지역에는 광역적인 규모의 향사 습곡 정선 대향사(Jeongseon great syncline, 旌善大向斜)에 의해 고생대 석탄기~중생대 트라이아스기에 형성된 평안 누층군이 매우 넓게 분포하고 있다. 평창과 정선 양쪽에 걸쳐 있는 이 지역은 평안 누층군 중에 석탄의 일종인 무연탄이 산출되어 흔히 정선-평창탄전(旌善-平昌炭田)으로 불리며, 태백산지구지하자원조사단(GICTR, 1962)에 의해 태백산 분지의 평안 누층군이 아래로부터 홍점층(Ch), 사동층(Ps), 고방산층(TRg) 및 녹암층(TRn)으로 구분된 이래로 정선-평창 지역에서도 오랜 기간 이 층서 구분을 사용하고 있으나, 정선-평창탄전 정밀지질보고서에서는 이를 하부로부터 만항층, 금천층, 밤치층, 장성층, 옥갑산층, 상원산층 및 박지산층으로 구분하기도 하였다. 또한, 정선군 남부 영월군과의 경계 지역에는 같은 향사 습곡인 백운산 향사대(Baekunsan syncline zone, 白雲山 向斜帶)에 의해 백운산을 중심으로 평안 누층군이 동-서 방향으로 분포한다. 분포 지역은 위 지도를 참조할 것.[8]

| 지질 시대 | 지역 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 기 | 세 | 절 | 삼척탄전 | 강릉탄전 | 정선-평창탄전 | 영월탄전 | 단양탄전 | 보은탄전 | 평남분지 | 두만분지 |

| 중생대 삼첩기 201.3–252.17 Mya |

중세 237–247.2 Mya | 아니시안 | 동고층 | 박지산층 | 동고층 | 태자원통 | ||||

| 전세 247.2–252.17 Mya | 인두안 | 상원산층 | ||||||||

| 고생대 페름기 252.17–298.9 Mya |

로핑기아 252.17–259.8 Mya | 고방산층 | 송상통 | |||||||

| 과달루페 259.8–272.3 Mya |

카피탄 | 고한층 | (언별리층) | 옥갑산층 | 고한층 | |||||

| 워디안 | 도사곡층 | 망덕산층 | 도사곡층 | |||||||

| 로디안 | ||||||||||

| 시수랄리아 272.3–298.9 Mya |

쿤쿠리안 | 함백산층 | 함백산층 | 함백산층 | 함백산층 | 계룡산통 | ||||

| 아르틴스키안 | 장성층 | 장성층 | 장성층 | 미탄층 | 장성층 | 장성층 | 사동층 | |||

| 사크마리안 | 밤치층 | 밤치층 | 밤치층 | 암기통 | ||||||

| 아셀리안 | 입석통 | |||||||||

| 고생대 석탄기 252.17–298.9 Mya |

펜실베이니아 298.9–323.2 Mya |

모스크바 | 금천층 | 금천층 | 금천층 | 판교층 | 금천층 | 홍점층 | ||

| 만항층 | 만항층 | 만항층 | 요봉층 | 만항층 | 만항층 | |||||

| 바시키르 | ||||||||||

중생대 대동 누층군[편집]

정선읍의 일부 지역에는 고생대 지층 상위에 중생대에 형성된 대동 누층군 반송층(Jb)이 분포한다. 이 지층은 정선군에서 영월군을 지나 단양군까지 각동 트러스트 단층을 따라 길게 이어지는 지층으로 정선읍 봉양리, 북실리, 귤암리, 신동읍 고성리와 운치리, 가사리의 일부 지역에 분산되어 분포한다. 정선읍 봉양리의 비봉산 일대의 이 지층은 조선 누층군 정선 석회암층과 평안 누층군 만항층(홍점층)을 부정합으로 덮고 있으며 주로 역암, 암회색 사암 및 흑색 셰일로 구성되고 얇은 층의 저질 석탄층이 협재된다. 하부에는 기저 역암층이 있으며 상부로 가면서 역질 사암이나 장석질 사암으로 점이하고 약간의 흑색 셰일을 협재한다.

단층[편집]

정선군에는 이희권(1999)에 의해 활성단층으로 밝혀진 단곡 단층을 포함해 태백산지구지하자원보고서(1962)에서 보고된 북북동 내지 북동 주향을 가지는 다수의 단층들이 발달해 조선 누층군과 평안 누층군을 변위시키고 있다.[7][17]

단곡 단층(Dangok Fault)은 이희권(1999)에 의하여 명명된 단층으로 강원도 정선군 남면 일대의 조선 누층군 장산층과 묘봉층을 가로 지르고 있다. 이 지역의 북쪽에 위치한 무릉담 배사구조와 거의 평행한 동서방향의 축을 갖는 배사습곡 구조와 노두 규모의 습곡과 단층들이 지배적이다. 이 지역에는 동-서 방향의 축 과 다른 방향의 습곡축을 갖는 습곡 구조도 잘 발달하고 있어, 이 지역은 수회의 변형 작용이 있었을 것으로 본다. 단곡 단층은 북동-남서방향의 주향과 고각의 경사를 갖는 우수향 주향이동단층으로 해석되었으나, 충상단층과 정단층 운동도 일부 확인되었다. 단곡 단층은 단일 불연속면으로 구성된 교과서적인 단층이 아니라, 전단 변형 운동에 수반된 단층들의 군집체로 이루어진 우수향 주향이동 단층대로 여겨진다. 각각의 단층암대는 취성 변형 환경에서 형성된 단층비지 및 미각력암으로 구성되어 있으며, 그 폭은 수 mm 에서 1 m 에 이른다. 단곡 단층은 정선군 남면 유평리에 해당하는 동막골-한치골-삼내약수터애 이르는 지역에서 잘 관찰된다.[18][19]

단층의 전자자기공명법(Electron Spin Resonance)에 의한 ESR 연대측정 결과는 다음과 같다.[18] 아래와 같은 결과로, 단곡 단층이 제4기인 약 21만 년 전에 마지막으로 활동한 활성단층임을 알 수 있다.

| 위치 | 좌표 | 지질 | 주향[20] | 경사 | 성향 | ESR 연대측정값 | 비고 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 단곡 1 | 북위 37° 16′ 37.25″ 동경 128° 45′ 2.14″ / 북위 37.2770139° 동경 128.7505944° | 묘봉층 | 주향 이동 | saturated (포화됨; 수 백만년 전에 단층이 활동함) | |||

| 단곡 8 | 북위 37° 17′ 7.14″ 동경 128° 45′ 46.23″ / 북위 37.2853167° 동경 128.7628417° | 장산 규암층 | 북동 25° | 남동 65° | 주향 이동 | 651±75 ka | |

| 단곡 11 | 북위 37° 17′ 9.96″ 동경 128° 45′ 43.99″ / 북위 37.2861000° 동경 128.7622194° | 주향 이동 | 213± 7 ka | ||||

| 단곡 16 | 북위 37° 17′ 26.59″ 동경 128° 45′ 51.48″ / 북위 37.2907194° 동경 128.7643000° | 장산 규암층 | 북동 28° | 북서 81° | 주향 이동 | 2,100±87 ka | |

| 단곡 17 | 북위 37° 17′ 32.46″ 동경 128° 45′ 54.81″ / 북위 37.2923500° 동경 128.7652250° | 장산 규암층 | 북동 78° | 남동 88° | 주향 이동 | 1,992±74 ka |

- 기타 단층

신동읍 예미리-남면 문곡리 일대에는 북동-남서 방향의 스러스트 단층들이 발달하고 있으며 이들에 의해 조선 누층군의 상반 지과가 북서→남동쪽으로 충상되었다. 이 일대 지질 구조에 대한 일련의 연구 결과, 이 단층들은 중생대 쥐라기 말~백악기 초에 일어난 대보 조산운동의 결과물로 해석되었다. 연구에 의하면 이 일대 조선 누층군 지층들에서 발달하고 있는 소규모 습곡 구조나 교차 선구조들은 북동-남서 방향과 북서 방향의 두 방향을 보이는 반면 평안 누층군이나 대동 누층군 반송층 내에는 북동-남서 방향만을 보이는 사실에 근거해 고생대 말에도 한 차례의 조산 운동이 있었던 것으로 해석되었다.[21]

- 예미 스러스트 단층은 남면 문곡리에서 한두광산 서부를 거쳐 신동읍 방제리까지 발달하며 이 단층에 의해 조선 누층군의 여러 지층들이 충상되어 문곡리에서는 풍촌 석회암 상부와 하부가, 예미 25호 광구에서는 풍촌 석회암층과 화절층, 동점 규암층, 두무동층이, 방제리에서는 풍촌 석회암층과 막동 석회암층이 접하고 있다. 예미 25호 광구 동부 능선에는 화절층 상부에 클리페(Klippe) 구조로 풍촌 석회암층 하부가 분포하는데 이는 예미 스러스트 단층에 의해 이끌린 것으로 보인다.[21]

- 가사리 스러스트 단층은 정선군 신동읍 예미리에서 시작해 원가사리에서 성우광산 채광장, 예미 36호 광구 북부 매화리, 예미 25호 광구 남부 계곡, 남면 낙동리의 선평역, 화암면 석곡리를 지나 임계면 반천리까지 북동~북북동 주향으로 발달하며 예미 스러스트 단층에 의해 단절된다. 이 단층에 의해 원가사리에서 풍촌 석회암층과 막동 석회암층이, 성우광산 채광장 부근에서는 풍촌 석회암층과 화절층, 동점 규암층, 두무동층이, 예미 36호 광구 매화리에서는 화절층과 풍촌 석회암층의 백운암대가 서로 접하고 있다. 또한 화암면 북동리 남부에서는 두무동층이 막동 석회암층 위로 충상되어 있다.[17][21][7]

- 옥갑산 스러스트 단층(玉甲山 衝上斷層, XXII)은 정선읍 용탄리 동부 솔치재에서 북평면 북평리를 지나 여량면 구절리의 하자개 마을까지 북동-남서 방향으로 이어지며 정선 석회암층을 평안 누층군 위로 충상시킨다. 북평면 북평리-문곡리와 정선읍 봉양리 지역에서는 조선 누층군 정선 석회암층(Oj)의 일부가 평안 누층군의 하부 홍점층, 사동층과 함께 본 스러스트 단층에 의해 2~3회 반복되어 노출된다. 이 단층은 북서 방향의 경사를 가진다.[17][7]

- 민둔산 단층(民屯山 斷層, XXI)은 정선읍 덕송리의 민둔산(978.8 m) 부근에서 옥갑산 스러스트 단층으로부터 분리되어 정선읍 광하리로 이어지는 북동-남서 주향의 단층이다. 정선 석회암층을 평안 누층군 위로 충상시키고 있다.[7]

- 화암면 일대에는 조선 누층군 하부 장산 규암층, 묘봉층, 풍촌 석회암층, 화절층 등을 변위시키는 북북동 주향의 단층들이 발달한다. 화암면 서부에는 남-북 방향의 우수향 주향 이동 단층과 남부에는 동-서 방향의 충상단층이 발달되어 있다. 주향 이동 단층의 운동으로 인해 묘봉층, 풍촌층, 화절층, 동점층, 두무동층의 연장이 단절되며, 주향 이동 단층의 단층 손상대는 약 40 cm로 발달되어 있다. 화암면 남부에 발달되어 있는 충상단층을 경계로 묘봉층이 풍촌층 하부 석회암대 위에 놓여 있으며, 충상 단층의 영향으로 상반인 묘봉층 내의 경사가 하반 풍촌층의 경사보다 큰 것으로 파악된다. 북북동 방향의 주향 이동 단층이 연속적으로 발달되어 장산층과 묘봉층 및 풍촌층이 단층 접촉하고 있다. 화암면 남부 중앙에는 충상단층에 의해 장산층이 묘봉층 위에 놓여있으며, 충상단층의 양쪽에는 인열 단층이 발달되어 장산층과 묘봉층이 단층 접촉하고 있다. 장산층 내 역단층이 발달되어 있으나, 충상단층에 의해 연장이 단절되어 있다. 이는 역단층 형성 이후에 충상 단층 운동이 있었음을 지시한다. 충상단층을 경계로 하반인 묘봉층과 상반인 장산층 내에 발달된 층리의 방향이 크게 다르지 않다. 화암면에서 주향 이동 단층은 대체적으로 북북동-남남서 방향으로 발달되어 있으며, 저각의 충상 단층은 대체적으로 동-서 방향으로 발달되어 있다.

- 설론 스러스트 단층(雪論 衝上斷層, Seolron thrust Fault)은 영월읍 흥월리 남쪽에서 각동 스러스트 단층과 분리되어 신동읍 고성리와 현재의 신동읍 운치리의 설론 마을을 지나 남면 광덕리의 광탄 마을에서 소멸된다. 이 단층은 막동 석회암층을 중생대 대동 누층군 반송층 위로 충상시켰으며 이 단층에 의해 연하리 북측 완택산(917.6 m) 부근에서 평안 누층군 홍점층이 조금 분포한다. 영월읍 연하리에서 반송층과 막동 석회암층의 단층 경계는 노두 상에서 비교적 뚜렷하게 나타나며, 단층대는 단층 점토로 충진되어 있고, 단층 상반의 막동 석회암층의 층리면은 단층면과 거의 평행하게 40°로 경사져 있다.[17][22]

- 화암 스러스트 단층은 화암면 화암리에서 북동리를 지나 임계면 낙천리까지 서쪽의 설론 스러스트 단층과 평행하게 발달하는 단층으로 경사각은 낮으며 단층선 서측의 지괴가 동쪽으로 충상되었다.[17]

- 임곡 단층은 강릉시 강동면 안인진리에서 임곡리를 지나 정선군 임계면 임계리까지 이어지는 북북동 주향의 단층이다. 중간에 강릉시 옥계면 옥계리에서 북서 주향의 산계 단층에 의해 한 번 절단된다.[17]

- 호명 단층은 정선군 사북읍 사북리에서 화암면 호촌리의 호명 마을과 임계면 문래리, 도전리를 지나 강릉시 옥계면 산계리까지 이어지는 연장 약 44 km, 북북동-남남서 주향의 긴 단층이다. 호명 마을 부근 도로상에서 관찰되며 넓은 폭의 파쇄대를 가진다.[17][7]

- 척산 단층(尺山 斷層, XVIII)은 함백역 부근에서 시작해 자미원역 부근에서 단곡 단층을 절단하고 정선군 남면 무릉리 소재 척산(尺山)과 사북읍 사북리, 두문동재를 지나 태백시 화전동까지 이어지며 백운산 향사대의 북익부를 따라 서북서-동남동 방향으로 발달한다.[7]

- 백전리 단층(栢田里 斷層, XV)은 영월군 상동읍 구래리에서 시작해 백운산(1426.6 m)과 정선군 화암면 백전리, 삼척시 하장면 둔전리, 추동리를 지나 중봉리로 이어지는 연장 약 36 km의 북북동 주향의 단층으로 선캄브리아기 태백산층군과 조선 누층군, 백운산 향사대의 평안 누층군을 가로지른다.[7]

화석[편집]

정선군에서는 고생대의 코노돈트와 페름기의 식물 화석 등의 화석이 산출된다. <한국화석도감> 에 의하면 정선군에서 발견된 화석은 다음과 같다.[23]

- 코노돈트

- Scolopodus gigantius Sweet & Bergstreom (조선 누층군 정선 석회암층, 정선읍 회동리)

- Pterospathodus celloni (Walliser) (실루리아기 회동리층, 정선읍 회동리)

- 페름기 식물 화석

- Emplectopteris triangularis Halle (사북읍 꽃꺾기재, 평안 누층군 장성층)

- Taeniopteris sp. (사북읍 백운산, 평안 누층군 장성층)

- Tingtia hamaguchi Konno (남면 무릉리, 평안 누층군 장성층)

- Sphenophyllum oblongifolium (Germ. et Kaulf) Unger (사북읍 꽃꺾기재, 평안 누층군 장성층)

- Lobatannularia heianensis (Kod.) Kawasaki (사북읍 고한리, 평안 누층군 고한층)

- Lepidodendron sp. (신동읍 발제리, 평안 누층군 장성층)

지질 광상과 지하자원[편집]

정선군 내에는 조선 누층군의 석회암과 돌로마이트, 평안 누층군의 무연탄을 비롯 여러 지하 자원이 발달해 광상을 형성하고 있다. 광종별 등록 광구(鑛區)는 무연탄 160 광구, 석회암 84 광구, 금과 은 54 광구, 흑연 51 광구, 동과 납, 아연 26 광구, 납석 8 광구, 규석(硅石) 5 광구 등으로 비금속 광상이 우세하다. 현재 금속 광산의 개발은 전무하고 석탄 광산도 폐광되었다.

- 신동읍 가사리 일대에서 관찰되는 광화(鑛化) 작용은 동점 규암층과 풍촌층에서 산출되며 납(Pb)-아연(Zn)-구리(Cu) 광화 작용의 산출 상태는 단층대를 따라 산출되는 맥상 교대 형태와 스카른 형태이다. 예시로 가시리의 성우광산 내에서는 연-아연 맥상 광체 등이 발견된다. 납-아연-구리 광화 작용은 주로 고품위 석회석을 채굴하는 곳에서 산출되며 주요 광물은 석영, 방해석, 석류석, 투휘석-회철휘석계열 광물, 정장석, 회장석, 금홍석(金紅石), 황철석, 유비철석(硫砒鐵石), 섬아연석, 황동석, 함은사면동석(含銀四面銅鑛), Ag-Cu-S계 광물, 철 및 동의 산화물 등이다. 가사리 일대에서 채취한 시료들의 품위(品位)는 금은 최소 0.1g/t, 평균 0.3g/t, 최대 6.5g/t, 최소 0.1g/t, 평균 122.7g/t, 최대 2398g/t, 구리 7.6~123,000ppm, 납 3.1~391,000ppm, 아연 10~216,000ppm 정도이다.[24]

- 신동읍 원가사리 일대에서 관찰되는 Pb-Zn-Cu 광화 작용은 단층대를 따라 맥상(脈狀) 교대형으로 산출된다. 주로 고품위 석회석을 채굴하는 곳에서 산출되며 주요 광물은 석영, 방해석, 정장석, 견운모, 자류철석, 황철석, 백철석(白鐵石), 유비철석, 섬아연석, 황동석, 방연석, 철 및 동의 산화물 등이다. 화절층 내에서는 황동석과 더불어 열수 변질대가 관찰된다. 원가사리에서 채취한 시료들의 품위는 금 최소 0.1g/t, 평균 24.8g/t, 최대 299g/t, 구리 27.1~22,800ppm, 납 11.8~42,000ppm, 아연 45~139,000ppm 등이다.[24]

행정구역[편집]

정선군의 행정 구역은 4읍(정선·사북·신동·고한), 5면을 관할한다. 정선군의 인구는 2023년 11월 말 주민등록 기준으로 34,154 명, 19,210 가구이다.[25]

| 읍면동 | 한자 | 면적 | 인구 | 세대 | 행정 지도 |

|---|---|---|---|---|---|

| 정선읍 | 旌善邑 | 213.78 | 9,943 | 5,050 |

|

| 고한읍 | 古汗邑 | 52.32 | 4,237 | 2,940 | |

| 사북읍 | 舍北邑 | 47.08 | 4,378 | 2,608 | |

| 신동읍 | 新東邑 | 119.84 | 3,284 | 2,038 | |

| 남면 | 南面 | 130.93 | 3,130 | 1,754 | |

| 북평면 | 北坪面 | 140.76 | 2,476 | 1,315 | |

| 임계면 | 臨溪面 | 243.53 | 3,367 | 1,858 | |

| 화암면 | 畫巖面 | 135.1 | 1,547 | 867 | |

| 여량면 | 餘糧面 | 136.19 | 1,919 | 1,089 | |

| 정선군 | 旌善郡 | 1,219.53 | 34,154 | 19,210 |

인구[편집]

정선군(에 해당하는 지역)의 연도별 인구 추이는 다음과 같다.[26]

| 연도 | 총인구 | 인구그래프 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 1957년 | 55,202명 | ||

| 1958년 | 56,306명 | ||

| 1959년 | 60,729명 | ||

| 1960년 | 72,186명 | ||

| 1961년 | 70,001명 | ||

| 1962년 | 81,821명 | ||

| 1963년 | 88,871명 | ||

| 1964년 | 96,495명 | ||

| 1965년 | 99,465명 | ||

| 1966년 | 102,702명 | ||

| 1967년 | 103,074명 | ||

| 1968년 | 102,780명 | ||

| 1969년 | 107,847명 | ||

| 1970년 | 113,493명 | ||

| 1971년 | 115,233명 | ||

| 1972년 | 119,482명 | ||

| 1973년 | 121,178명 | [27] | |

| 1974년 | 129,516명 | ||

| 1975년 | 138,541명 | ||

| 1976년 | 138,559명 | ||

| 1977년 | 139,556명 | ||

| 1978년 | 139,862명 | ||

| 1979년 | 137,481명 | ||

| 1980년 | 133,960명 | ||

| 1981년 | 136,928명 | ||

| 1982년 | 137,264명 | ||

| 1983년 | 138,491명 | ||

| 1984년 | 137,365명 | ||

| 1985년 | 128,781명 | ||

| 1986년 | 128,968명 | ||

| 1987년 | 128,909명 | ||

| 1988년 | 119,777명 | ||

| 1989년 | 105,234명 | ||

| 1990년 | 88,837명 | ||

| 1991년 | 86,637명 | ||

| 1992년 | 80,133명 | ||

| 1993년 | 72,900명 | ||

| 1994년 | 66,169명 | ||

| 1995년 | 61,121명 | ||

| 1996년 | 57,362명 | ||

| 1997년 | 54,714명 | ||

| 1998년 | 53,899명 | ||

| 1999년 | 51,768명 | ||

| 2000년 | 50,631명 | ||

| 2001년 | 49,111명 | ||

| 2002년 | 51,299명 | ||

| 2003년 | 46,362명 | ||

| 2004년 | 45,633명 | ||

| 2005년 | 44,402명 | ||

| 2006년 | 43,432명 | ||

| 2007년 | 42,048명 | ||

| 2008년 | 41,551명 | ||

| 2009년 | 41,000명 | ||

| 2010년 | 41,399명 | ||

| 2011년 | 40,513명 | ||

| 2012년 | 40,240명 | ||

| 2013년 | 40,310명 | ||

| 2014년 | 39,752명 | ||

| 2015년 | 39,502명 | ||

| 2016년 | 38,993명 | ||

| 2017년 | 38,429명 | ||

| 2018년 | 37,965명 | ||

| 2019년 | 37,573명 | ||

| 2020년 | 37,135명 | ||

| 2021년 | 35,675명 | ||

| 2022년 | 34,931명 | ||

| 2023년2월 | 34,825명 |

군청[편집]

- 현재 정선군청은 강원특별자치도 정선군 정선읍에 위치하고 있다.

산업[편집]

농림업[편집]

정선은 영월·평창·인제 등과 더불어 태백고원 지역에 있어서 기후가 냉량대를 이루고 있다. 경작지의 수직적 분포의 한계는 논은 800m, 밭은 1,400m로 되어 있으나 대체로 경지는 500~600m의 중간 산지대에 많다. 감자와 옥수수가 특히 많이 나며 양잠이 성하다. 주요 농산물은 옥수수·감자·쌀·누에고치·꿀 등이다. 임상이 좋아 용재와 신탄의 산출이 많고, 산삼·당귀·지황 등 한약재도 많이 난다.[28]

광업[편집]

정선은 1980년대 전국 석탄 생산량의 28.5%를 차지했고, 지하자원으로 무연탄·금·구리·철·아연·납·흑연·비광·텅스텐 등의 매장이 많다. 함백 탄광과 상동 중석광산(현재는 부진)이 유명하고 아연은 수출로 외화를 획득하였다. 에너지 산업 합리화 정책 이후 쇠퇴하고 관광산업이 발달되고 있다.[29][30]

특산물[편집]

황기·석공예품·토종꿀·냉동 찰옥수수·정선산채·정선아라리자연향·아라리 대추원·영지버섯·정선전통식품·목공예품·인진쑥 등이 유명하다.[31]

문화와 관광[편집]

문화재[편집]

- 국보

정암사 수마노탑(국보 332호)은 정암사 적멸보궁(寂滅寶宮) 뒤에 위치한 탑으로, 돌을 벽돌처럼 다듬어 쌓은 모전석탑(模塼石塔)의 일종이다. 보물 410호로 지정되어 있다. 정암사에서 발견된 여러 유물을 보았을 때 고려 시대에 세워진 것으로 추정된다. 탑지석에 의해 1653년에 중건된 것으로 확인되었다.[32]

정선군의 정암사는 신라의 자장율사가 창건한 절로, 갈래사(葛來寺)라고도 한다. 자장율사가 건립한 적멸보궁(寂滅寶宮)이 있으며 뒤쪽에 세워진 수마노탑에 석가모니의 사리가 보관되어 있으므로 불상은 따로 모셔져 있지 않다. 적멸보궁과 수마노탑은 각각 강원도 문화재자료 제32호와 보물 410호로 지정되어 있다.[33]

- 국가민속문화재

- 외재 이단하 내외 옷 (국가민속문화재 4호)

- 강원도 지정 유형문화재

- 정선 수고당 고택 (88호)

- 정선 상유재 고택 (89호)

- 정선강릉부삼산봉표 (113호)

천연기념물[편집]

- 정선 정암사 열목어 서식지 (천연기념물 73호)

- 정선 반론산 철쭉나무 및 분취류 자생지 (천연기념물 348호)

- 정선 두위봉 주목 (천연기념물 433호)

- 정선 백복령 카르스트지대 (천연기념물 440호)

- 정선 산호동굴 (천연기념물 509호)

- 정선 용소동굴 (천연기념물 549호)

- 정선 봉양리 쥐라기 역암 (천연기념물 556호)

- 정선 봉양리 뽕나무

관광[편집]

정선아리랑제는 정선 아리랑을 보존하고 발전시키기 위하여 매년 10월에 열리는 축제로, 정선 아리랑과 다불어 다양한 지역의 아리랑이 공연된다.[34] 아리랑박물관은 유네스코 인류 무형유산에 등재된 아리랑의 가치를 높이기 위해 2016년에 개관하였으며, 아리랑 관련 유물 600점을 수집, 전시한다.[35]

정선군에는 대한민국에서 유일하게 내국인의 입장이 허용되는 강원랜드 카지노가 있으며,[36] 슬롯머신, 바카라, 룰렛 등을 즐길 수 있다.[37] 함께 운영되는 하이원 리조트에는 스키 슬로프와 골프장이 갖추어져 있어 스키와 스노보드, 골프를 즐길 수도 있다.[38][39]

교통[편집]

정선군은 산간지역으로 1957년 함백선이 처음 개통되었고, 그 후 정선선이 예미역으로부터 고한(古汗)까지 연장되고 태백선(고한∼황지)과 정선선이 연장(정선∼구절)되었다. 평창군을 통하여 영동고속도로가 있고, 국도 6호선, 31호선, 35호선, 42호선, 59호선이 있다.[40][41]

철도[편집]

태백선과 정선선이 정선군을 통과한다. 예미역, 민둥산역, 사북역, 고한역에 태백선이 정차하며, 별어곡역, 선평역, 정선역, 나전역, 아우라지역, 구절리역에 정선아리랑열차가 운행한다.

| 예미역 ↔ 민둥산역 ↔ 사북역 ↔ 고한역 (추전역에는 여객열차가 정차하지 않음) | ||||||||||||||

| 별어곡역 ↔ 선평역 ↔ 정선역 ↔ 나전역 ↔ 아우라지역 | ||||||||||||||

↔ 구절리역

버스[편집]

농어촌버스가 운행하며, 정선여객터미널에서 시외버스가 운행한다.

도로[편집]

국도 6, 42호선이 군을 동서로, 31, 35, 59호선이 남북으로 지난다.[41]

스포츠[편집]

| IOC · KOC · POCOG |

| IPC · KPC · POCOG |

2018년 평창 동계 올림픽의 알파인 스키 활강 경기, 2018년 평창 동계 패럴림픽의 알파인 스키, 스노보드 경기가 정선 알파인 경기장에서 개최되었다.

교육[편집]

고등학교[편집]

자매 도시[편집]

| 지역 & 국가 | 도시 |

|---|---|

| 하이퐁 | |

인물[편집]

대중 문화[편집]

- 젊은이의 양지: 사북을 배경으로 하는 텔레비전 드라마.

- 엽기적인 그녀: 신동읍 방제리에 위치한 소나무 밑에 주인공 연인들의 타임캡슐을 묻는 장면이 나옴. 이후 정선군에서 타임캡슐 공원을 조성함.

각주[편집]

- ↑ “2021년 12월 주민등록 인구”. 《행정안전부》.

- ↑ 《글로벌 세계 대백과사전》〈정선의 연혁〉

- ↑ 대통령령 제6542호 시·군·구·읍·면의관할구역변경에관한규정, 1973년 3월 12일 제정.

- ↑ 《글로벌 세계 대백과사전》〈정선의 자연〉

- ↑ 《글로벌 세계 대백과사전》〈기후〉

- ↑ “정선 정암사 열목어 서식지”. 《국가문화유산포털》. 문화재청.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 “MGEO 지질정보시스템 1:5만 지질도”. 한국지질자원연구원.

- ↑ 가 나 다 장이랑; 정희준 (2019년). “옥천대 북서부 태백산지역 평창-정선일대 지질구조의 기하학적 형태 해석 (Sturctural Geometry of the Pyeongchang-Jeongseon Area of the Northwestern Taebaeksan Zone, Okcheon Belt)”. 《대한자원환경지질학회》 52 (6): 541-554. doi:10.9719/EEG.2019.52.6.541.

- ↑ 국토지리정보원 (2015년). 《한국지리지 강원도》. 389쪽.

- ↑ “정선 백봉령 카르스트 지대”. 《국가문화유산포털》. 문화재청.

- ↑ “정선 산호동굴”. 《국가문화유산포털》. 문화재청.

- ↑ “정선 용소동굴”. 《국가문화유산포털》. 문화재청.

- ↑ “정선화암굴”. 《국가문화유산포털》. 문화재청.

- ↑ “Hwaamdonggul Cave (화암동굴)”. 《visitkorea.or.kr》 (영어). 2018년 2월 20일에 확인함.

- ↑ 홍충렬 (1995년). “화암동굴지역의 지리환경연구 (A Study of geographical emvironment around for Hwa Am-Cave Region)”. 《한국동굴학회》 41 (42): 41-50.

- ↑ “정선비룡굴”. 《국가문화유산포털》. 문화재청.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 “태백산지구 지하자원 조사보고서”. 한국지질자원연구원. 1962년.

- ↑ 가 나 전정수; 송교영; 김현철; 김유홍; 최범영; 최위찬; 한종규; 류충렬; 선창국; 전명순; 김근영; 김유봉; 이홍진; 신진수; 이윤수; 기원서; 최성자 (2012년 10월). “활성단층지도 및 지진위험지도 제작 (Active Fault Map and Seismic Harzard Map)”. 한국지질자원연구원.

- ↑ 이희권 (1999년 3월). “강원도 정선군 문곡지역 단곡 단층대의 전자자기공명 절대연령 측정 및 지질구조 연구 (ESR dating and structural analysis of the Dangok fault zone in the Mungok region, Jeongson-gun, Kangwon-do)”. 《대한지질학회》 35 (1): 85-98.

- ↑ 진북을 기준으로 단층의 방향이 향하는 곳의 방위

- ↑ 가 나 다 “정선군 남면 지역에 분포하는 고품위 석회석의 부존 특성”. 대한자원환경지질학회. 2002년.

- ↑ “강원도(江原道) 영월(寧越) - 예미지역(禮美地域)의 지질구조(地質構造)”. 대한자원환경지질학회. 1991년.

- ↑ 양승영, 윤철수, 김태완 (2003년). 《한국화석도감》.

- ↑ 가 나 “태백산 광화대 유망광체 확보를 위한 지질광상조사 및 성인 연구”. 한국지질자원연구원. 2015년 12월.

- ↑ 행정자치부 주민등록 인구통계, 2023년 11월 통계 확인.

- ↑ 정선군 통계연보, 행정안전부 주민등록인구통계

- ↑ 7월 1일 삼척군 하장면 가목리·도전리,명주군 왕산면 구절리·남곡리 편입

- ↑ 《글로벌 세계 대백과사전》〈농림업〉

- ↑ 《글로벌 세계 대백과사전》〈광업〉

- ↑ 장, 희순 (2010년 12월). “지방도시의 쇠퇴와 리조트산업의 역할 - 강원도 정선군을 대상으로”. 《사회과학연구》 49 (2): 82. 2018년 2월 9일에 확인함.

- ↑ 《글로벌 세계 대백과사전》〈특산물〉

- ↑ “수마노탑”. 《한국민족문화대백과사전》. 한국학중앙연구원. 2018년 2월 20일에 확인함.

- ↑ “정암사”. 《한국민족문화대백과사전》. 한국학중앙연구원.

- ↑ “Jeongseon Arirang Festival (정선아리랑제)”. 《visitkorea.or.kr》. 2018년 2월 20일에 확인함.

- ↑ 류, 일형 (2016년 5월 16일). “'아리랑 문화의 중심' 정선아리랑센터 19일 개관”. 《연합뉴스》. 2018년 2월 9일에 확인함.

- ↑ (주)강원랜드. “강원랜드 소개”. 2010년 2월 11일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 5월 22일에 확인함.

- ↑ “보관된 사본”. 2018년 2월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 2월 21일에 확인함.

- ↑ “보관된 사본”. 2018년 2월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 2월 21일에 확인함.

- ↑ “보관된 사본”. 2018년 2월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 2월 21일에 확인함.

- ↑ 《글로벌 세계 대백과사전》〈정선의 교통〉

- ↑ 가 나 김환수; 엄진기; 이준; 이광섭 (2013년 11월). “평창권 철도교통망 확충(안)”. 《한국철도학회 학술발표대회논문집》 (한국철도학회): 169. 2018년 2월 10일에 확인함.

외부 링크[편집]

- (한국어/영어/일본어/중국어) 정선군

|

강원특별자치도 평창군 | 강원특별자치도 강릉시 |

| |

| 강원특별자치도 동해시 | ||||

| 강원특별자치도 영월군 | 강원특별자치도 삼척시, 강원특별자치도 태백시 |