홍천군

| 홍천군 | |||

|---|---|---|---|

홍천군청 전경 | |||

| |||

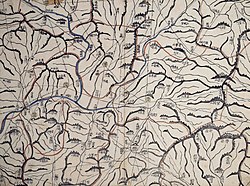

홍천군의 위치 | |||

| 행정 | |||

| 국가 | 대한민국 | ||

| 행정 구역 | 1개 읍, 9개 면 | ||

| 청사 소재지 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 석화로 93 | ||

| 단체장 | 신영재(국민의힘) | ||

| 국회의원 | 유상범(국민의힘, 홍천군·횡성군·영월군·평창군) | ||

| 지리 | |||

| 면적 | 1,820.3km2 | ||

| 인문 | |||

| 인구 | 68,177명 (2022년 2월년) | ||

| 세대 | 34,237세대 (2021년[1]년) | ||

| 상징 | |||

| 나무 | 잣나무 | ||

| 꽃 | 진달래 | ||

| 새 | 까치 | ||

| 지역 부호 | |||

| 웹사이트 | 홍천군 | ||

홍천군(洪川郡)은 대한민국 강원특별자치도 중서부에 위치한 군이다. 군청 소재지는 홍천읍이고, 행정구역은 1읍 9면이다. 대한민국에서 가장 면적이 넓은 기초지방자치단체이다.

역사[편집]

고구려 시대에 벌력천현(伐力川縣)으로 불리어 오다가, 신라 때 녹효(綠曉)로 고치고 우수주(牛首州: 지금의 춘천)에 속하여 화산현(花山縣)이라 했다. 그 후 고려 현종 9년(1018년)에 홍천현으로 고쳤다. 인종(仁宗) 21년(1143년) 감무(監務)를 두었으며 후에 현감이 되고, 1895년 군이 되었다.

- 9면 - 군내면, 금물산면, 화촌면, 두촌면, 내촌면, 서석면, 영귀미면, 감물악면, 북방면

- 1896년 8월 4일: 강원도 홍천군으로 개편하였다.[3]

- 1917년: 군내면을 홍천면으로, 금물산면을 남면으로, 영귀미면을 동면으로, 감물악면을 서면으로 개칭하였다.

- 1945년 9월 16일: 38선 이남의 인제군 지역(내면, 남면→신남면)을 홍천군에 편입하였다. (11면)

- 1954년 10월 21일: 신남면을 인제군에 환원하였다.[4] (10면)

- 1963년 1월 1일: 홍천면을 홍천읍으로 승격하였다.[5] (1읍 9면)

- 1973년 7월 1일: 춘성군 동산면 북방리가 북방면으로, 풍천리가 화촌면으로, 양양군 서면 명개리가 내면으로 편입되고, 내면 미산리가 인제군 기린면에, 남면 상창봉리가 횡성군 공근면으로 편입되었다.[6]

- 1983년 2월 15일: 남면 상오안리를 홍천읍에 편입하였다.[7]

- 1983년 10월 1일: 두촌면 천치리를 천현리로 변경

- 1995년 7월 26일: 북방면 성동리 일부(도심이)가 화촌면 구성포리로 편입

- 2021년 6월 1일: 동면을 다시 영귀미면으로 개칭하였다.

지리[편집]

강원특별자치도의 중서부에 위치해 있다. 대한민국의 시, 군, 구 단위 행정구역 가운데 가장 넓은 면적(1,819.785km2)을 차지한다. 군은 동서로 93.1km, 남북으로 39.4km로 동서로 매우 길쭉하며 영서 지방을 동서로 아우르는 형태를 하고 있다. 강원특별자치도의 중서부에 위치하며 태백산맥 서사면의 일부를 차지한다. 산악의 기복이 심하고 군의 동경에는 응봉산의 연봉이 솟고 북쪽에 가리산의 연맥, 남경에는 발교산의 제맥이 뻗어 산지가 전군의 87%를 차지하고 있다. 태백산맥의 크고 작은 지맥에 둘러싸인 중산간 지역이며, 홍천읍 시가지를 관통하는 북한강 지류인 홍천강이 태백산맥의 분수령으로부터 서쪽으로 흘러 경기도 가평군 설악면에서 북한강과 합류하고 있어 그 유역에 작은 평야를 이루고 있다. 경도상으로는 동경 127도 32분에서 128도 51분간에 걸쳐 있으며, 동쪽으로 양양군, 남쪽으로 횡성군, 평창군, 강릉시, 서쪽으로는 경기도 가평군, 양평군과 북쪽으로 춘천시, 인제군과 접하고 있다. 지질은 주로 화강암과 화강편마암계로 되어 있다.

기후[편집]

내륙 산간에 위치하여 있기 때문에 연교차가 심한 대륙성 기후를 띈다. 연평균 기온은 10.8도, 1월 평균 -4.8도, 8월 평균 24.7도, 최고기온 41.0도로 한반도 관측사상 최고기온(2018. 8. 1), 최저 기온 -28.1도(1981.01.05), 연강수량 1,339mm이다.

| 홍천군의 기후 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |

| 최고 기온 기록 °C (°F) | 14.1 (57.4) |

20.1 (68.2) |

23.9 (75.0) |

32.5 (90.5) |

35.0 (95.0) |

36.2 (97.2) |

38.5 (101.3) |

41.0 (105.8) |

34.5 (94.1) |

29.1 (84.4) |

25.6 (78.1) |

16.7 (62.1) |

41.0 (105.8) |

| 평균 일 최고 기온 °C (°F) | 2.1 (35.8) |

5.4 (41.7) |

11.7 (53.1) |

19.1 (66.4) |

24.5 (76.1) |

28.4 (83.1) |

29.8 (85.6) |

30.4 (86.7) |

26.0 (78.8) |

20.0 (68.0) |

11.5 (52.7) |

3.7 (38.7) |

17.7 (63.9) |

| 일 평균 기온 °C (°F) | −4.8 (23.4) |

−1.7 (28.9) |

4.4 (39.9) |

11.2 (52.2) |

16.9 (62.4) |

21.6 (70.9) |

24.5 (76.1) |

24.7 (76.5) |

19.2 (66.6) |

12.0 (53.6) |

4.6 (40.3) |

−2.6 (27.3) |

10.8 (51.4) |

| 평균 일 최저 기온 °C (°F) | −10.5 (13.1) |

−7.7 (18.1) |

−2.0 (28.4) |

3.8 (38.8) |

10.0 (50.0) |

16.0 (60.8) |

20.5 (68.9) |

20.6 (69.1) |

14.5 (58.1) |

6.6 (43.9) |

−0.6 (30.9) |

−7.6 (18.3) |

5.3 (41.5) |

| 최저 기온 기록 °C (°F) | −28.1 (−18.6) |

−24.8 (−12.6) |

−16.8 (1.8) |

−8.0 (17.6) |

0.2 (32.4) |

4.7 (40.5) |

9.9 (49.8) |

8.5 (47.3) |

0.4 (32.7) |

−6.4 (20.5) |

−14.7 (5.5) |

−22.8 (−9.0) |

−28.1 (−18.6) |

| 평균 강수량 mm (인치) | 15.8 (0.62) |

26.2 (1.03) |

36.7 (1.44) |

74.8 (2.94) |

101.3 (3.99) |

124.9 (4.92) |

395.7 (15.58) |

312.5 (12.30) |

141.3 (5.56) |

49.7 (1.96) |

40.9 (1.61) |

19.1 (0.75) |

1,338.9 (52.71) |

| 평균 강수일수 (≥ 0.1 mm) | 5.2 | 5.6 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 9.5 | 15.2 | 14.4 | 8.5 | 5.5 | 7.3 | 6.5 | 101.5 |

| 평균 상대 습도 (%) | 65.8 | 61.9 | 58.0 | 55.5 | 60.8 | 66.0 | 76.0 | 75.9 | 74.5 | 72.0 | 69.1 | 68.1 | 67.0 |

| 평균 월간 일조시간 | 163.8 | 169.9 | 196.8 | 209.2 | 228.9 | 205.8 | 150.6 | 168.0 | 170.4 | 175.9 | 144.7 | 150.0 | 2,134 |

| 출처: 대한민국 기상청 (평균값: 1991년~2020년, 극값: 1971년~현재)[8][9] | |||||||||||||

지질[편집]

홍천군 전 지역은 선캄브리아기에 형성된 경기 지괴에 포함되어 있어, 지질은 대부분 선캄브리아기의 편마암류로 구성되어 있으며, 중생대에 관입한 화강암이 일부 존재한다. 대부분의 화강암은 인제 단층과 금왕 단층 사이의 폭 20 km 정도인 지역에, 편마암류는 그 양쪽에 분포한다.

선캄브리아기 편마암[편집]

홍천군은 면적이 넓어 그 성질이 조금씩 다른 편마암이 분포한다.

중생대 화강암[편집]

대부분의 화강암은 홍천군 중부인 인제 단층과 금왕 단층 사이의 폭 20 km 정도인 지역에 분포한다. 두 단층 사이의 지역은 거의 다 화강암류로 구성되어 있다. 이들 화강암류는 대한민국의 동북부에서 남서로 뻗는 대규모 화강암체의 분포지의 일부를 이루고 있다.

중생대 퇴적암과 풍암 분지[편집]

행정 구역[편집]

홍천군의 행정 구역은 1읍, 9면 196개의 행정리와 105개의 법정리를 가지고 있다. 전체 면적은 1,819.6평방킬로미터이며, 인구는 2020년 3월말 기준 68,630명, 33,179세대이다. 이 중 50.6%가 홍천읍에 거주한다.[10] 과거에는 현재 인구의 1.77배인 123,929명 (이 때는 총선 때 홍천군 단독 선거구가 구성될 수 있었다.)을 기록하기도 하였으나 현재는 10만 명 선이 무너진 상태이다.

| 행정구역 | 한자 | 인구 | 세대 | 면적 | 행정 지도 |

|---|---|---|---|---|---|

| 홍천읍 | 洪川邑 | 34,695 | 15,259 | 107.39 |

|

| 화촌면 | 化村面 | 4,604 | 2,503 | 211.36 | |

| 두촌면 | 斗村面 | 2,420 | 1,136 | 140.48 | |

| 내촌면 | 乃村面 | 2,372 | 1,288 | 146.72 | |

| 서석면 | 瑞石面 | 3,792 | 1,919 | 225.46 | |

| 영귀미면 | 詠歸美面 | 3,906 | 1,970 | 149.63 | |

| 남면 | 南面 | 5,926 | 2,997 | 120.34 | |

| 서면 | 西面 | 3,794 | 2,232 | 123.39 | |

| 북방면 | 北方面 | 3,923 | 1,798 | 146.44 | |

| 내면 | 內面 | 3,242 | 1,701 | 447.95 | |

| 홍천군 | 洪川郡 | 68,630 | 33,179 | 1,819.16 |

군청[편집]

- 현재 홍천군청은 강원특별자치도 홍천군 홍천읍에 위치해 있다.

산업[편집]

농업[편집]

산지가 많아 밭이 우세하고 지리적 여건이 양잠에 적합하여 매우 성하다. 담배는 영동 제1이며 표고버섯과 각종 약초·아마·닥나무·꿀 등도 명산물이다. 최근에는 육우·표고·홉 등의 단지를 조성하여 더욱 증산에 힘쓰고 있다. 주요 농산물은 쌀·잡곡이고, 담배·표고·잣의 생산도 많으며 축우·양봉도 성하다.

광공업[편집]

홍천에는 철·사금·은·석면 등이 매장되어 있으나, 국내 굴지의 자은 철광도 휴광하고 있어 광업은 성행하지 않다. 공업에 있어서는 양조업과 제재·정미·제분·제사·가발 산업이 주를 이루며, 특히 제사와 가발은 많은 외화를 획득하고 있다.

특산품[편집]

- 홍천강 수라쌀, 찰옥수수, 홍천잣, 홍천 늘푸름 한우, 6년근 인삼, 홍천 사과,

- 두촌 옥수수, 동면 오미자, 내촌면 단호박

홍천군은 1980년대 초까지 맥주의 원료인 홉의 생산지였으며 2019년쯤 서석면에서 '조선홉'을 다시 발견, 재배에 성공하여 보급되기 시작하였다.[11]

교통[편집]

철도는 없으며, 중앙고속도로의 홍천 나들목을 통해 인근의 춘천시, 원주시, 횡성군은 물론 부산광역시, 대구광역시 일대로도 접근 할 수 있으며, 춘천 분기점에서 만나는 서울춘천고속도로를 통해 서울특별시를 비롯한 수도권 일대로도 빠르게 접근 할 수 있다. 읍내 중심지에는 홍천종합버스터미널이 위치해 있으며, 이 지역을 연고로 한 금강고속이 터미널의 운영을 담당하고 이 곳을 본사로 사용하고 있다.

이 외에도 국도 제5호선이 읍내 서쪽 외곽을 관통하며 남북으로 가로질러 춘천시, 횡성군 일대를 오가는 중앙고속도로의 역할을 보조해주며 국도 제44호선이 읍내 일대를 동서로 관통하여 인제군, 경기도 양평군을 왕래할 수 있게 해준다. 이 두 국도는 홍천대교 부근에서 만난다.

고속도로[편집]

55  |

춘천 분기점 ↔ 홍천 나들목 ↔ 횡성 나들목 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

60  |

춘천 분기점 ↔ 동홍천 나들목 ↔ 내촌 나들목 ↔ 인제 나들목 | |||||||||||||

국도[편집]

5 |

영서로 | 19 |

청정로 | 31 |

방내로, 구룡령로 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

44 |

설악로 | 56 |

구룡령로, 가락재로 | ||||||

86 |

개야로 | 408 |

광석로, 행치령로, 구룡령로 | 444 |

공작산로, 행치령로 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

446 |

내린천로 | 451 |

아홉사리로 | 494 |

한서로, 시동로 | ||||

시외버스[편집]

| 시외 버스 운행 (홍천읍 희망리) | ||||||

-

홍천종합버스터미널

-

터미널 앞

문화·관광[편집]

- -里三層石塔 보물 제79호. 홍천읍 희망리 151-4. 홍천읍사무소 정원에 위치, 높이 2.45m의 화강암 3층 석탑으로 고려시대의 것으로 추정된다.

- -里幢竿支柱 보물 제80호. 홍천읍 희망리 509-1 소재. 높이 5m의 화강암으로 70cm 간격을 두고 동서로 마주보고 서 있다. 고려시대의 것으로 추정.

- 石造毘盧舍那佛坐像 보물 제542호. 내촌면 물걸리 589-1. 내촌면 물걸리 보물 보호각에 보관. 광배는 없지만 건강하고 안정된 모습이며 대좌는 팔각연화대좌로 상·하대에는 연화문을, 중대에는 공양상, 주악상, 향로 등이 새겨져 있다. 통일신라 말기에 제작된 것으로 보인다.

교육[편집]

출신 인물[편집]

자매결연도시[편집]

홍천군은 대한민국 국외 도시 1곳 프랑스 싸나리시(Sanary-sur-Mer)와,[12] 대한민국 국내 도시 6곳(서울 강동구, 경기 성남시, 인천 부평구, 서울 은평구, 서울 양천구, 서울 도봉구)과 자매결연을 맺었다.[13]

| 홍천군의 대한민국 외 자매결연도시(1개) | ||

| 결연일 | 이름 | 비고 |

|---|---|---|

| 1991. 10. 12. | 프랑스 싸나리시(Sanary-sur-Mer) | [12] |

| 홍천군의 대한민국 자매결연도시(6개) | ||

| 결연일 | 이름 | 비고 |

| 1992. 10. 17. | 서울특별시 강동구 | [13] |

| 1998. 4. 17. | 경기도 성남시 | |

| 2005. 3. 30. | 인천광역시 부평구 | |

| 2019. 7. 5. | 서울특별시 은평구 | |

| 2020. 8. 21. | 서울특별시 양천구 | |

| 2021. 6. 25. | 서울특별시 도봉구 | |

각주 및 참고 문헌[편집]

- ↑ “2021년 12월 주민등록 인구”. 《행정안전부》.

- ↑ 칙령 제98호 地方制度改正件(1895년 음력 5월 26일)

- ↑ 칙령 제36호 地方制度官制改正件 (1896년 8월 4일)

- ↑ 법률 제350호 수복지구임시행정조치법 (1954년 10월 21일)

- ↑ 법률 제1177호 읍설치에관한법률 (1962년 11월 21일)

- ↑ 대통령령 제6542호 시·군·구·읍·면의관할구역변경에관한규정, 1973년 3월 12일 제정.

- ↑ 대통령령 제11027호 시·군·구·읍·면의관할구역변경및면설치등에관한규정 (1983년 1월 10일) 제2조 제9항·제10항

- ↑ “우리나라 기후평년값(1991~2020) 홍천(212)”. 대한민국 기상청. 2021년 3월 25일에 확인함.

- ↑ “순위값 - 구역별조회 홍천(212)”. 대한민국 기상청. 2021년 10월 2일에 확인함.

- ↑ 홍천군의 인구현황[깨진 링크(과거 내용 찾기)], 2012년 4월 13일 확인

- ↑ 이상학 (2019년 4월 2일). “홍천군 맥주 '홉' 산업화 추진…수제 맥주마을 추진”. 연합뉴스. 2019년 6월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2019년 6월 18일에 확인함.

- ↑ 가 나 u.a. (n.d.). “홍천 소개>홍천현황>자매결연도시>국외”. 《홍천군청》. 2022년 7월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 7월 6일에 확인함.

- ↑ 가 나 u.a. (n.d.). “홍천 소개>홍천현황>자매결연도시>국내”. 《홍천군청》. 2022년 7월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 7월 6일에 확인함.

외부 링크[편집]

|

강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 인제군 | 강원특별자치도 양양군 |

|

| 경기도 가평군 | 강원특별자치도 강릉시 | |||

| 경기도 양평군 | 강원특별자치도 횡성군 | 강원특별자치도 평창군 |