단양군

| 단양군 | |||

|---|---|---|---|

단양군청 | |||

| |||

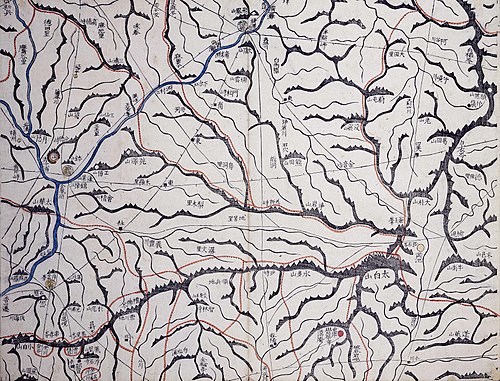

단양군의 위치 | |||

| 행정 | |||

| 국가 | 대한민국 | ||

| 행정 구역 | 2개 읍, 6개 면 | ||

| 청사 소재지 | 단양읍 중앙로 10 (별곡리 300) | ||

| 단체장 | 김문근(국민의힘) | ||

| 국회의원 | 엄태영(국민의힘, 제천시·단양군) | ||

| 지리 | |||

| 면적 | 780.1km2 | ||

| 인문 | |||

| 인구 | 28,155명 (2022년 2월년) | ||

| 세대 | 15,072세대 (2021[1]년) | ||

| 상징 | |||

| 나무 | 주목 | ||

| 꽃 | 철쭉 | ||

| 새 | 까치 | ||

| 지역 부호 | |||

| 웹사이트 | http://www.danyang.go.kr/ | ||

단양군(丹陽郡)은 대한민국 충청북도 북동부에 있는 군이다. 서쪽으로 제천시, 북쪽으로 강원특별자치도 영월군, 동남쪽으로는 소백산맥을 경계로 경상북도 영주시, 남쪽으로는 문경시와 접하고 있다. 면적의 83.7%가 산악지대이고 경지면적은 11.2%에 불과하며, 집단취락 및 도시지역만 일부의 분지와 구릉으로 형성되었을 뿐 대부분 산악으로 이루어져 험준한 산세를 형성한다. 경지 면적 대부분은 남한강이 관통하는 하천 지대이다. 대부분 고생대 조선 누층군의 석회암 지대이기 때문에 도처에 카르스트 지형이 발달되어 있고, 시멘트 공업이 발달하였다. 중심지는 크게 충주댐 건설을 전후로 구단양과 신단양으로 나뉜다. 행정구역은 2읍 6면이며, 군청 소재지는 단양읍 별곡리이다.

역사[편집]

- 1318년(고려 충숙왕 5년), 단산현(丹山縣)을 단양군으로 승격 개칭하였다.

- 1895년 6월 23일(음력 윤5월 1일) 충주부 단양군으로 개편하였다.

- 1896년 8월 4일 충청북도 단양군으로 개편하였다.

- 1914년 4월 1일 단양군, 영춘군을 단양군으로 통폐합하였다.[2]

조선총독부령 제111호 구 행정구역 신 행정구역 단양군 읍내면(邑內面) 덕상리, 북상리, 북하리, 상방리, 심곡리, 외중방리, 중방리, 증도리, 하방리, 현천리 봉화면(鳳化面) 덕상리, 북상리, 북하리, 상방리, 심곡리, 외중방리, 중방리, 증도리, 하방리, 현천리 단양군 서면(西面) 가산리, 고평리, 대잠리, 두항리, 벌천리, 양당리, 장회리, 회산리 가산리, 고평리, 대잠리, 두항리, 벌천리, 양당리, 장회리, 회산리 단양군 남면(南面) 괴평리, 덕촌리, 두음리, 마조리, 미노리, 무수천리, 방곡리, 시동리, 사인암리, 성금리, 신구리, 올산리, 장정리, 직티리, 천동리, 황정리 대흥면(大興面) 괴평리, 덕촌리, 두음리, 마조리(磨造里), 미노리, 무수천리, 방곡리, 시동리, 사인암리, 성금리, 신구리, 올산리, 장정리, 직티리, 천동리(泉洞里), 황정리 단양군 동면(東面) 고수리, 금곡리, 기촌리, 노동리, 당동리, 마조리, 수촌리, 용부원리, 장림리, 장현리, 천동리, 후곡리 금강면(金崗面) 고수리, 금곡리, 기촌리, 노동리, 당동리, 마조리(磨造里), 수촌리, 용부원리, 장림리, 장현리, 천동리(泉洞里), 후곡리 단양군 북일면(北一面) 가평리, 고양리, 도담리, 매포리, 삼곡리, 상괴곡리, 상시평리, 안동리, 영천리, 하괴곡리, 하시평리 매포면 가평리, 고양리, 도담리, 매포리, 삼곡리, 상괴리, 상시리, 안동리, 영천리, 하괴리, 하시리 단양군 북이면(北二面) 도곡리, 도전리, 별곡리, 상진리, 어의곡리, 우덕리, 평동리 도곡리, 도전리, 별곡리, 상진리, 어의곡리, 우덕리, 평동리 단양군 소야면(所也面) 각기리, 기동리, 대가동, 상원곡리, 소야동, 파랑동, 하원곡리 적성면 각기리, 기동리, 대가리, 상원곡리, 소야리, 파랑리, 하원곡리 단양군 조산면(造山面) 상리, 성곡리, 애곡리, 하리, 하진리, 현곡리 상리, 성곡리, 애곡리, 하리, 하진리, 현곡리 영춘군 동면(東面) 동대리, 오사리, 용진리, 의풍리 영춘면 동대리, 오사리, 용진리, 의풍리 영춘군 군내면(郡內面) 남천리, 백자리, 상리, 하리, 보발리 남천리, 백자리, 상리, 하리 가곡면 보발리 영춘군 대곡면(大谷面) 대대리, 사평리, 어의곡리 대대리, 사평리, 어의곡리 영춘군 가야면(佳野面) 가대리, 덕천리, 여천리, 덕문곡리, 방북리, 심곡리, 율곡리 가대리, 덕천리, 여천리 어상천면 덕문곡리, 방북리, 심곡리, 율곡리 영춘군 어상천면(魚上川面) 김산리, 대전리 일부, 연곡리, 석교리, 임현리, 자작리 김산리, 대전리, 연곡리, 석교리, 임현리, 자작리 영춘군 차의곡면(車衣谷面) 만종리, 별방리, 사이곡리, 사지원리, 유암리/(어상천면)대전리 일부, 장발리, 향산리 차의곡면 만종리, 별방리, 사이곡리, 사지원리, 유암리, 장발리, 향산리

- 9면 - 봉화면, 매포면, 대흥면, 금강면, 어상천면, 적성면, 가곡면, 영춘면, 차의곡면

- 1917년 봉화면을 단양면으로 개칭하고, 대흥면과 금강면을 대강면으로, 차의곡면을 영춘면에 합면하였다.[3]

- 1946년 영춘면 향산리를 가곡면에 편입하였다.

- 1976년 10월 1일 영춘면 별방출장소가 설치되었다.[4]

- 1979년 5월 1일 단양면이 단양읍으로 승격하였다.[5]

- 1980년 12월 1일 매포면이 매포읍으로 승격하였다.[6]

- 1985년 6월 1일 단양읍 구단양출장소가 설치되었다.[7]

- 1985년 7월 15일 충주댐의 건설로 인하여 구 단양읍이 수몰됨에 따라, 현재의 신 단양읍으로 관공서가 이전하였다. (매포읍 상진리, 도곡리, 도담리, 별곡리가 단양읍에 편입)

- 1985년 11월 1일 적성면 각기출장소가 설치되었다.[8]

- 1987년 1월 1일 어상천면 자작리를 제천시에, 김산리를 매포읍으로 이관하였다.[9]

- 1989년 1월 1일 대강면 노동리, 장현리, 마조리, 수촌리, 천동리, 금곡리, 기촌리, 후곡리, 고수리를 단양읍으로 편입하였다.[10]

- 1992년 1월 1일 단양읍 구단양출장소[11]가 단성면으로 승격하였다.[12][13]

지리[편집]

충청북도 북동부에 위치하여 동쪽으로 경상북도 영주시 풍기읍, 서쪽으로 제천시, 남쪽으로 경상북도 예천군과 문경시, 북쪽으로는 강원도 영월군과 도 경계를 이룬다. 백두대간의 소백산과 소백산맥을 따라 군 지역을 북에서 남으로 관류하는 남한강이 어우러져 빚어낸 산자수명한 많은 자연경관으로 예로부터 명승지로 널리 알려진 고장이다. 총 면적은 780.67km2이며, 군청 소재지는 단양읍 별곡리이다.

면적의 83.7%가 산악지대, 경지면적은 11.2%이고 집단취락 및 도시지역은 분지와 구릉으로 형성되었으며 대부분 산악으로 이루어져 험준한 산세를 형성하고, 주수계는 남한강 상류로서 본 지역을 관통(연장 23.7km)하여 충주호를 형성하며, 지류로서 오대산에서 발원 평창강 등이 소백산에서 발원한 죽령천, 단양천, 금곡천 등과 합류하여 남한강(충주호)으로 유입된다.

또한 중앙고속도로와 중앙선이 단양군의 중앙부를 남북으로 관통하고 중앙고속도로, 중앙선과 병행하여 국도가 달려 영주(5. 36번), 제천(5번), 영월(59번), 충주(36번)로 연결되며, 단양군의 남동쪽 경계를 이루는 죽령은 예로부터 교통의 요충으로 중앙선, 중앙고속도로는 터널에 의해 고개를 넘고, 국도는 고개를 통해 열려있다.

지질[편집]

단양국가지질공원[편집]

행정 구역[편집]

단양군의 행정 구역은 2읍, 6면으로 구성되어 있다. 면적은 780.62 km2[14]이며, 인구는 2016년 6월 30일을 기준으로 14,711 세대, 30,631명으로 이 중 35.6%가 단양읍에, 21.1%가 매포읍에 거주하여 읍 지역에 전체 인구의 56.7%가 분포한다. 1970년 단양군의 인구는 92,924명이었다.[15]

| 읍면동 | 한자 | 면적 | 세대 | 인구 |

|---|---|---|---|---|

| 단양읍 | 丹陽邑 | 75.59 | 4,788 | 10,914 |

| 매포읍 | 梅浦邑 | 65.89 | 2,835 | 6,291 |

| 대강면 | 大崗面 | 134.36 | 1,379 | 2,544 |

| 가곡면 | 佳谷面 | 104.49 | 1,088 | 2,148 |

| 영춘면 | 永春面 | 181.68 | 1,765 | 3,439 |

| 어상천면 | 魚上川面 | 73.32 | 949 | 1,848 |

| 적성면 | 赤城面 | 72.27 | 846 | 1,569 |

| 단성면 | 丹城面 | 73.05 | 1,061 | 1,878 |

| 단양군 | 丹陽郡 | 780.62 | 14,711 | 30,631 |

단양군의 산업[편집]

산업별 종사자 현황[편집]

2014년 단양군 산업의 총 종사자 수는 13,837명으로 충청북도 총 종사자 수의 2.2%를 차지하고 있다. 이중 농림어업(1차 산업)은 40명으로 비중이 낮고 광업 및 제조업(2차 산업)은 2, 370명으로 17.1%의 비중으로 차지하고 상업 및 서비스업(3차 산업)은 11,427명으로 82.6%의 비중을 차지하고 있다. 2차 산업은 충청북도 전체의 비중(27.1%)보다 낮고, 3차 산업은 충청북도 전체 비중(72.9%)보다 높다. 3차 산업 부문에서는 건설업(10.3%), 운수업(6.7%)과 공공행정(6.1%)이 큰 비중을 차지하고 있다.[16]

지역내 총생산[편집]

단양군의 2011년 지역내 총생산은 2조3583억원으로 충청북도 지역내 총생산의 2.3%를 차지하고 있다. 이중 농림어업(1차산업)은 1,103억원으로 비중이 낮고 광업 및 제조업(2차산업)은 1조3181억만원으로 55.89%의 비중으로 차지하고 상업 및 서비스업(3차산업)은 9,298억원으로 39.43%의 비중을 차지한다. 3차산업 부문에서는 특히 숙박 및 음식업(14.7%), 건설업(10.3%)과 문화서비스업(10.5%)과 도소매업(10.1%)이 큰 비중을 차지하고 있다.[17]

지하자원[편집]

관광[편집]

단양국가지질공원[편집]

문화재[편집]

- 국보 제198호 단양 신라 적성비

- 국보 제257호 초조본 대방광불화엄경 주본 권29

- 국보 제279호 초조본 대방광불화엄경 주본 권74

- 보물

- 보물 제405호 단양 향산리 삼층석탑

- 사적

- 유형문화재

- 역사테마파크

- 명승

축제[편집]

우리나라 12대 명산 가운데 하나이며 충북 단양의 상징인 소백산과 철쭉을 테마로 하는 축제이다. 소백산 산신제, 가족과 함께하는 소백산 산행 등 산 중심 프로그램과 강변음악회, 철쭉가요제, 전국실버가요제 등 공연프로그램 이 외에도 철쭉꽃 분재, 야생화 전시 등 다양한 체험 프로그램이 있다.

테마 단풍길 걷기, 금수산 등산대회, 산신제 재현, 노래자랑 등의 다양한 행사가 있다.

출신인물[편집]

역대 군수[편집]

자매 도시[편집]

각주[편집]

- ↑ “2021년 12월 주민등록 인구”. 《행정안전부》.

- ↑ 부령 제111호 (1913년 12월 29일 공포)

- ↑ 조선총독부관보 제1551호(1917년 10월 5일)

- ↑ 군조례 제384호(1976년 9월 13일 공포)

- ↑ 대통령령 제9409호, 미금읍등53개읍설치에관한규정(제정 1979년 4월 7일)

- ↑ 대통령령 제10050호, 경기도시흥군의왕읍등35개읍설치에관한규정(제정 1980년 10월 21일)

- ↑ 군조례 제882호(공포 1985년 5월 24일)

- ↑ 군조례 제904호(1985년 10월 14일 공포)

- ↑ 대통령령 제12007호(1986년 12월 23일 공포)

- ↑ 군 조례 제1108호(1989년 12월 29일 공포)

- ↑ 북상, 북하, 상방, 중방, 하방, 외중방, 장회, 두항, 고평, 양당, 벌천, 가산, 회산, 대잠리

- ↑ 내무부공고 제91-42호(1991년 12월 14일 공포)

- ↑ 군조례 제1301호(1991년 12월 31일 공포)

- ↑ 《2010년 통계연보》, 토지 및 기후

- ↑ 단양군 인구 현황, 2017년 10월

- ↑ 충청북도 기본통계 통계청, KOSIS 국가통계포털

- ↑ 충청북도 시군단위 지역내총생산(GRDP) 통계청, KOSIS 국가통계포털

외부 링크[편집]

|

강원특별자치도 영월군 |

| ||

| 충청북도 제천시 | ||||

| 경상북도 문경시 | 경상북도 예천군 | 경상북도 영주시 |