연합국 (제2차 세계 대전): 두 판 사이의 차이

Twotwo2019 (토론 | 기여) |

Twotwo2019 (토론 | 기여) 태그: 동음이의 링크 |

||

| 55번째 줄: | 55번째 줄: | ||

[[프랭클린 D. 루즈벨트]], [[이오시프 스탈린]], [[윈스턴 처칠]]은 일명 "빅 3 지도자"라고 불렸다. 이 셋은 대사, 대장군, 외무장관, 미국의 [[해리 홉킨스]]와 같은 특사를 통해 자주 연락을 주고받았다. 세계 최대 [[자본주의 국가]]인 미국, 세계 최대 [[사회주의 국가]]인 소련, 세계 최대 [[식민주의|식민지 보유]] 국가인 영국 지도자가 하나로 합쳐졌기 때문에 일명 '대동맹'이라고 부르기도 한다.<ref name="Ambrose">{{cite book|last = Ambrose | first = Stephen | author-link = Stephen Ambrose | title = Rise to Globalism: American Foreign Policy Since 1938 | publisher = [[Penguin Books]]| year = 1993 | location = New York | page = 15 }}</ref> |

[[프랭클린 D. 루즈벨트]], [[이오시프 스탈린]], [[윈스턴 처칠]]은 일명 "빅 3 지도자"라고 불렸다. 이 셋은 대사, 대장군, 외무장관, 미국의 [[해리 홉킨스]]와 같은 특사를 통해 자주 연락을 주고받았다. 세계 최대 [[자본주의 국가]]인 미국, 세계 최대 [[사회주의 국가]]인 소련, 세계 최대 [[식민주의|식민지 보유]] 국가인 영국 지도자가 하나로 합쳐졌기 때문에 일명 '대동맹'이라고 부르기도 한다.<ref name="Ambrose">{{cite book|last = Ambrose | first = Stephen | author-link = Stephen Ambrose | title = Rise to Globalism: American Foreign Policy Since 1938 | publisher = [[Penguin Books]]| year = 1993 | location = New York | page = 15 }}</ref> |

||

이 세 국가의 관계는 전쟁 수행 능력과 전후 세계의 계획을 세우는 여러 차례의 주요 결정으로 이루어졌다.<ref name=":8" /><ref>{{cite book|last=Sainsbury|first=Keith|title=The Turning Point: Roosevelt, Stalin, Churchill, and Chiang Kai-Shek, 1943: The Moscow, Cairo, and Teheran Conferences|publisher=[[Oxford University Press]]|year=1986|location=[[Oxford]]}}</ref> 영국과 미국의 관계는 특히 더 [[특별한 관계]]로 [[연합참모본부]]를 구성하여 군사를 지휘했다.<ref name=":6">{{Cite book|last=Stoler|first=Mark A.|url=https://books.google.com/books?id=gvTGDwAAQBAJ|title=Allies and Adversaries: The Joint Chiefs of Staff, the Grand Alliance, and U.S. Strategy in World War II|date=2004|publisher=UNC Press Books|isbn=978-0-8078-6230-8|language=en|quote=merging of their chiefs of staff organizations into the Combined Chiefs of Staff (CCS) to direct their combined forces and plan global strategy. ... the strategic, diplomatic, security, and civil-military views of the service chiefs and their planners were based to a large extent on events that had taken place before December 7, 1941}}</ref> |

|||

세 국가 간의 수많은 [[제2차 세계 대전 연합국의 회담 목록|회담도 개최]]되었는데, 처칠은 총 14회, 루즈벨트는 총 12회, 스탈린은 5회의 회의에 참석했다. 가장 눈에 띄는 회의는 세 명의 최고 지도자가 한데 모인 세 차례의 정상회담이다.<ref>Herbert Feis, ''Churchill Roosevelt Stalin: The War They Waged and the Peace They Sought: A Diplomatic History of World War II'' (1957)</ref><ref>William Hardy McNeill, ''America, Britain and Russia: their co-operation and conflict, 1941–1946'' (1953)</ref> 독일과 일본에 대한 연합국의 방침은 세 차례의 회담을 통해 발전하고 확정되었다.<ref>{{Citation|last=Wolfe|first=James H.|title=The Diplomacy of World War II Genesis of the Problem|date=1963|url=https://doi.org/10.1007/978-94-011-9199-9_2|work=Indivisible Germany: Illusion or Reality?|pages=3–28|editor-last=Wolfe|editor-first=James H.|place=Dordrecht|publisher=Springer Netherlands|language=en|doi=10.1007/978-94-011-9199-9_2|isbn=978-94-011-9199-9|access-date=22 November 2020}}</ref> |

|||

* [[테헤란 회담]] (코드네임 유레카) - 최초의 세 명의 정상회담 (1943년 11월 28일-12월 1일) |

|||

* [[얄타 회담]] (코드네임 아르고넛) - 두번째 세 명의 정상회담 (1945년 2월 4일-11일) |

|||

* [[포츠담 회담]] (코드네임 터미널) - 세번째이자 마지막 세 명의 정상회담 (1945년 7월 17일-8월 2일) |

|||

=== 긴장 === |

|||

== 연합국 == |

== 연합국 == |

||

2023년 8월 15일 (화) 14:15 판

연합국과 그 식민지

진주만 공격 이후 가입한 연합국

추축국과 그 공동교전국, 식민지

중립국과 그 식민지

연합국(聯合國, Allies)은 제2차 세계 대전(1939-1945년) 기간 당시 일본 제국, 나치 독일, 파시스트 이탈리아를 주축으로 한 추축국에 대항하기 위해 결성된 국제적인 군사 연합체이다. 1942년 이후로는 공식적으로 유엔(United Nations)이라고 불렀다. 1941년 말 기준 연합국의 주요 국가로는 영국, 프랑스, 미국, 소련, 중화민국이 있었다.

연합국의 구성국은 전쟁이 진행되면서 다양한 변화를 겪었다. 1939년 9월 1일 전쟁이 발발했을 때 연합국은 영국, 프랑스, 폴란드와 영국령 인도 제국 같은 각국의 속국으로 구성되어 있었다. 뒤이어 영연방의 자치령인 캐나다, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 남아프리카가 연합국에 합류했다. 즉 전쟁 초 연합국은 제1차 세계 대전 시기 연합국과 비슷했다.

추축국이 북유럽과 발칸반도를 침공하자 네덜란드, 벨기에, 노르웨이, 그리스, 유고슬라비아가 연합국에 가입했다. 처음에는 독일과 불가침 조약을 맺고 폴란드를 침공했던 소련은 1941년 6월 바르바로사 작전으로 독일이 침공하자 연합국에 가입했다. 1940년 9월부터 연합국에 일부 물자를 지원하던 미국은 그전까진 중립국을 유지했지만 1941년 12월 진주만 공격을 당하자 그 후 추축국에 선전포고하고 연합국에 공식적으로 참전했다. 중화민국은 이미 1937년부터 일본과 전쟁 중이었으며 1941년 12월 공식적으로 연합국에 가입했다.

연합국은 영국, 소련, 미국 일명 "빅 3"라고 부르는 3개 국가가 주도했으며 세 국가는 각각 인력, 자원, 전략에 있어 가장 큰 공헌을 했고 2차대전 승리에 핵심적인 역할을 수행했다.[1][2][3] 연합국 지도자, 외교관, 군사 관료 간의 일련의 회의를 통해 동맹의 구성과 전쟁의 방향, 그리고 궁극적으로는 전후 이뤄질 국제질서의 방향에 대해 결정했다. 특히 영국과 미국은 특별한 관계를 맺고서 양국이 공동으로 발표한 대서양 헌장을 통해 연합국의 토대를 만들었다.

1942년 1월 1일 연합국은 전 세계 26국이 서명한 연합국 공동 선언에 따라 공식적인 동맹체가 되었다. 서명국에는 망명 정부에서부터 전쟁과는 거리가 먼 소국까지 다양한 국가가 있었다. 공동 선언에서는 빅 3와 중국을 공식적으로 "4대 강대국"으로 인정하여[4] 전쟁 수행에 있어 이 4개국의 주도적인 역할을 인정했으며, 이 4개국을 "강대한 수탁자"라거나 나중에는 유엔의 4명의 경찰관이라고도 불렀다.[5] 전쟁이 끝나는 날까지 식민지와 구 추축국 국가를 포함한 전 세계의 다양한 국가가 연합국에 가입했다.

전쟁이 끝나고 나서 연합국과 이를 묶은 선언이 현대 유엔의 기초가 되었다.[6] 연합국에게 남은 현대의 유산 중 하나로는 승전한 연합국 강대국으로만 구성된 유엔 안전 보장 이사회 상임이사국 지위를 가진 5개국이 있다.

기원

제1차 세계 대전에서 승리한 연합국은 1919년에서 1920년까지 진행된 파리 강화 회의에서 상대편인 동맹국에게 가혹한 조건을 부과했다. 독일 제국은 베르사유 조약에서 전쟁에 대한 전적인 책임을 지고 영토의 상당 부분을 손실하며 막대한 배상금을 지불하는 조항에 반발했다. 종전 후 조약을 체결한 바이마르 공화국은 경제가 크게 약화되고 굴욕받은 국민을 통치하면서 정치적 정당성이 심각하게 흔들렸다.[7]

1929년 월스트리트 대폭락과 뒤이은 대공황은 유럽 전역, 특히 독일에서 정치적 불안을 야기했다. 독일에서는 보복주의적인 민족주의자가 경제 위기의 원인을 베르샤유 조약 때문이라고 비난했다. 평화 조약 이후 결성된 아돌프 히틀러의 극우 나치당은 대중의 분노와 절망감을 이용하여독일의 지배적인 정치조직으로 부상했다. 1933년 나치당은 권력을 장악하고 나치 독일이라는 이름의 전체주의적 독재정권을 수립했다. 나치 독일은 베르샤유 조약의 즉각적인 파기를 요구하며 독일인이 다수 사는 오스트리아와 체코슬로바키아 내 독일인 다수 거주 영토의 영유권을 주장했다. 전쟁 가능성은 높았지만 주요 강대국 중 누구도 또 다른 전쟁을 원하지 않았고 많은 정부가 유화정책과 같은 비군사적 전략을 통해 긴장을 완화하고자 했다.[8]

한편 제1차 세계 대전의 연합국 중 하나였던 일본 제국은 이후 점점 군국주의적, 제국주의적으로 변모했다. 독일과 마찬가지로 1920년대 들어 민족주의적 정서가 고조되다 1931년에는 만주사변을 일으켰다.[9] 국제 연맹은 이를 중국에 대한 침략행위로 비판했으나 1933년 일본은 국제 연맹을 탈퇴한다. 1937년에는 중일전쟁으로 본격적으로 중국을 침공하기 시작했다.[10] 국제 연맹은 일본의 행동을 규탄하고 제재를 시작했으며, 아시아의 평화를 위해 협상을 시도했던 미국이 특히 일본의 침공에 분노하여 중국을 지원하기 시작했다.

1939년 3월, 나치 독일은 주로 독일 민족의 비율이 높은 체코슬로바키아 국경지대를 독일에게 양도하여 히틀러를 달래는 협상인 뮌헨 협정이 체결된지 불과 6개월도 되지 않아 체코슬로바키아 전역을 점령했다.[11] 뮌헵 협정 당시 대부분의 유럽 국가는 협정을 평화를 향한 중대한 승리라고 축하했지만, 협상 조항을 대대적으로 과시한 것은 유화정책이 실패했음을 보여주었다. 유화정책을 주로 지지했던 영국과 프랑스는 히틀러가 체코슬로바키아를 완전 점령하자 히틀러는 외교적 합의를 지킬 의사가 없다고 판단하고 전쟁을 준비하기 시작했다. 1939년 3월 31일 영국은 독일의 임박한 침공을 막기 위해 폴란드와 군사 동맹을 맺었다.[12][13][14] 프랑스 또한 1921년부터 오랫동안 폴란드와 동맹 관계를 맺고 있었다.

전 세계에서 경제적, 외교적으로 고립되어 있던 소련은 서방 국가와의 동맹을 모색했지만 실패했고, 1939년 8월 히틀러는 소련과 불가침 조약을 체결하여 스탈린과 있을 잠재적인 전쟁을 사전에 막았다. 불가침 조약에서는 지난 세계대전에서 자국 군대에 타격을 입었던 양 측의 전쟁을 막음과 동시에 중부유럽 및 동유럽의 국가를 독일과 소련 양국이 분할하기로 비밀리에 합의하고 소련은 독일에게 석유를 지원하기로 합의했다.[15]

1939년 9월 1일 독일이 폴란드를 침공하기 시작했고, 이틀 후인 9월 3일 영국과 프랑스는 독일에게 선전포고했다.[16] 독일이 폴란드를 침공한지 약 2주 후에는 소련이 동쪽에서 폴란드를 침공했다.[17] 영국과 프랑스 양국은 군사 결정을 조율하기 위해 영불 최고전쟁위원회를 수립했다. 런던에는 수십만명의 폴란드 군인이 참여한 폴란드 망명 정부가 수립되었고, 폴란드는 마지막까지 연합국의 일원으로 남았다.[18] 조용한 겨울을 보내던 독일은 1940년 4월 서유럽을 침공하기 시작해 덴마크, 노르웨이, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 프랑스를 빠르게 격파했다. 이후 모든 점령국은 런던에 망명 정부를 수립했고 점령지에서 탈출한 군대가 파견되었다. 그럼에도 불구하고 독일이 뮌헨 협정을 위반한지 약 1년만에 주요 연합국은 영국 홀로 남게 되었다.

'대동맹'의 수립

미국과 영국 두 국가는 공식적으로 동맹을 맺기 전에도 다양한 방식으로 협력했는데[1] 특히 1940년 9월 있었던 구축함과 해군기지 협정과 1941년 10월부터 영국과 소련에 전쟁물자를 제공한 미국의 무기대여법이 있었다.[19][20] 이에 대해 영연방과 소련은 미국의 제공물자보단 훨씬 적은 규모이긴 하지만 역 랜드리스로 같이 지원하기도 했다.[21][22]

1941년 6월에는 런던에서 영국과 그 공동교전국인 4개 자치령(캐나다, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 남아프리카)와 8개 망명정부(벨기에, 체코슬로바키아, 그리스, 룩셈부르크, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 유고슬라비아), 자유 프랑스가 모인 제1차 범동맹 회의가 개최되었다. 이 회의에서는 전후 세게에 대한 최초의 비전을 제시한 세인트제임스궁 선언이 발표되었다.[23]

1941년 6월 히틀러는 스탈린과의 불가침 조약을 파기하고 추축군이 소련을 전면 침공하자 소련은 독일과 그 동맹국들에게 선전포고했다. 영국은 7월 소련과 동맹조약을 맺고 양 국은 모든 수단을 동원해 서로를 지원하며 개별로 평화 협상을 진행하지 않는다고 합의했다.[24] 뒤이어 8월에는 미국의 대통령 프랭클린 루즈벨트와 영국의 총리 윈스턴 처칠이 대서양 회의에서 전후 세계에 대한 영미의 비전을 담은 대서양 헌장을 발표했다.[25]

1941년 9월 런던에서 열린 2차 범연합국 회담에서는 유럽의 8개 망명정부와 소련, 자유 프랑스군 대표는 대서양 헌장에 명시한 공동정책에 관한 원칙을 준수하는 방안에 대해 만장일치로 찬성했다. 1941년 12월에는 일본이 아시아와 태평양의 미국 및 유럽 국가 영토를 공격하자 미국이 연합국의 일원으로 공식적으로 참전했다. 이 시점에서도 일본의 침공에 저항하던 중국은 추축국 전체에 공식적으로 선전포고했다.

1941년 말 제2차 세계 대전은 2개의 대전선이 형성되었다. 처칠은 영국, 미국, 소련 3개 대동맹을 언급했는데[26][27] 이 3개 국가가 전쟁 수행에 가장 큰 역할을 했다. 영국은 추축국이 북아프리카와 아시아의 식민지만을 노리는 것이 아니라 본토까지 위협하고 있다는 사실을 깨달았다. 미국은 일본과 독일의 확장을 억제해야 한다고 생각했지만 일본이 미국을 직접 공격하기 전까지는 무력 사용을 최대한 억제해야 한다고 생각했다. 1941년 추축국의 배신으로 공격당한 소련은 독일의 호전성과 동쪽에서 무모한 일본의 확장을 경계했으며 특히 이전에 일본에게 패배했던 전적을 고려했을 때 일본도 경계했다. 소련은 미국과 영국이 제안했던 것처럼 양면전쟁의 이점 또한 인식하긴 했다.

빅 3

프랭클린 D. 루즈벨트, 이오시프 스탈린, 윈스턴 처칠은 일명 "빅 3 지도자"라고 불렸다. 이 셋은 대사, 대장군, 외무장관, 미국의 해리 홉킨스와 같은 특사를 통해 자주 연락을 주고받았다. 세계 최대 자본주의 국가인 미국, 세계 최대 사회주의 국가인 소련, 세계 최대 식민지 보유 국가인 영국 지도자가 하나로 합쳐졌기 때문에 일명 '대동맹'이라고 부르기도 한다.[28]

이 세 국가의 관계는 전쟁 수행 능력과 전후 세계의 계획을 세우는 여러 차례의 주요 결정으로 이루어졌다.[3][29] 영국과 미국의 관계는 특히 더 특별한 관계로 연합참모본부를 구성하여 군사를 지휘했다.[30]

세 국가 간의 수많은 회담도 개최되었는데, 처칠은 총 14회, 루즈벨트는 총 12회, 스탈린은 5회의 회의에 참석했다. 가장 눈에 띄는 회의는 세 명의 최고 지도자가 한데 모인 세 차례의 정상회담이다.[31][32] 독일과 일본에 대한 연합국의 방침은 세 차례의 회담을 통해 발전하고 확정되었다.[33]

- 테헤란 회담 (코드네임 유레카) - 최초의 세 명의 정상회담 (1943년 11월 28일-12월 1일)

- 얄타 회담 (코드네임 아르고넛) - 두번째 세 명의 정상회담 (1945년 2월 4일-11일)

- 포츠담 회담 (코드네임 터미널) - 세번째이자 마지막 세 명의 정상회담 (1945년 7월 17일-8월 2일)

긴장

연합국

중국

1927년 국공 내전 시작 후, 중국은 국제적으로 인정된 중국 국민당(KMT)의 장제스 아래의 중화민국과, 중국 공산당(CPC)의 마오쩌둥 아래의 중화소비에트공화국으로 나뉘어 있었다. 중일 전쟁 시작 후, 일본에 침략에 대응하여 민족주의와 공산당 사이의 두 파벌은 연합 전선을 형성했지만, 두 파벌은 중화민국 하의 영토와 공산당 하의 영토로 나뉘어 있었다. 중국의 미국 대사인 페트릭 J. 헐리는 마오쩌둥과 장제스 둘 다 만나 협력을 시도했다.

중화민국

1920년 중국은 소련의 도움으로 레닌리스트의 라인을 재구성하고 국가, 당, 군대의 통일을 이루었다. 그러나, 1928년 중국은 명목상 장제스의 공화당 대회에서 중국 공산당과 레닌리스트, 기타 군국주의와 군벌을 처치해야 한다고 발언했다. 조각난 중국은 모두 전쟁에 참여하지 않고 조각난 영토의 조각을 얻기 위한 일본은 쉬웠다. 1931년 만주사변을 일으켜 만주국을 세웠다. 그는 일반적으로 불합리한 제안을 양보한 다음, 일본에 대한 끊임없는 갈등을 싸우며 1930년대 초기-중반에 걸쳐 치앙의 반공산주의와 반군국주의 작전을 계속했다.

1930년대 초기, 군사 및 산업의 파트너로 가까워지게 되었다. 나치 독일은 중국 무기 수입 및 기술 수입의 가장 큰 부분을 차지하였다. 루거우차오 사건으로 1937년 7월 중국과 일본은 1945년 전쟁 끝까지 중일 전쟁을 계속했다. 소련은 일본과 중국과의 전쟁을 유지하고자 1941년 일부 군사 지원과 함께 중국에게 지원하고, 소-일 불가침조약을 체결했다.

비록 중화민국은 연합군 중 가장 긴 시간 동안 전쟁하고 있었지만, 공식적인 합류는 1941년 12월 7일 일본의 진주만 공격 이후 연합국에 참가했다. 사령관 장제스는 전쟁에서 연합군과 미국의 승리로 생각하고, 독일과 다른 추축국 국가에 선전포고하였다. 그러나, 연합군의 원조는 낮게 있었기 때문에, 버마 통로가 폐쇄되자 연합군은 전쟁 초기에 일련의 패배를 거쳤다. 선리젠 장군은 예난자웅 전투에서 R.O.C를 이끌며 갇힌 영국군 7천명을 구출해냈다. 그는 그때까지 중국과 버마 북부를 탈환하고 레도 도로를 만들었다. 그러나 군사 원조의 대부분은 1945년 봄까지 도착하지 않았다. 150만명 이상의 일본군은 중국 점령, 중국 붕괴가 되지 않은 이상 다른 곳에 배치될 군대가 묶여 있었다.

중국 공산당

중일 전쟁 시작 이후에 장제스와 마오쩌둥은 일본에 대항하는 공동 전선을 형성하기 위해 일시적인 휴전을 선포하고 제2차 국공 합작을 시작한다.

소련이 1920년대 무언으로 소비에트 중국에게 지원을 시작한 이후, 소련은 외교적으로 중화민국을 의식하지만, 이오시프 스탈린은 국민 정부와 공산 정부 사이에서 군사적인 입장을 부여하며 공산당에게 압력을 가하는 등 둘 간의 협력을 유지한다.[34] 1930년대에는 소련이 인민 전선에서 공산주의 세력을 증가시키기 위해 노력하는 정책적인 노선을 취하기 시작했다.[34] 소련은 중일전쟁 동안 소비에트 중국과 중화민국간의 군사적 협력을 요구했다.[34] 처음에는 마오쩌둥이 이를 수락하고 1938년 장제스를 "중국인"의 지도자로 인정했다.[35] 차례로, 이 결정이 민족주의의 증가와 긴장을 초래하더래도 소련은 공산주의의 확장의 목표로 시골에서 "지속적인 게릴라 활동"을 하는 마오쩌둥의 전술을 받아들였다.[35]

중국 공산당의 입장은 만주와 중국에서 일본의 괴뢰 정부는 만주에서 소련이 개입을 시작할 때 차지한다라는 입장이었다. 1945년 소련이 만주를 침공하기 시작하자, 마오쩌둥은 4-5월에 소련이 만주를 점령하는 동안 중국 전역에서 15-25만명의 병사를 동원했다.[36]

프랑스, 영국과 폴란드 연합

원래 반-독일 연합군은 프랑스, 영국, 폴란드가 1939년 8월에 모여 아돌프 히틀러가 폴란드를 지나치게 압박하여 생기게 되었다.[37]

이들 국가들은 전쟁 전에 서명되어 일반적인 방위 조약과 그물 동맹을 맺고 있었다. 프랑코-영국 동맹은 1904년 코르디아르 협정과 제1차 세계 대전 동안의 1907년 삼자 협상 동안 강해졌다. 프랑스-영국 동맹은 1921년에 서명된 후 1927년 및 1929년에 개정되었다. 폴란드-영국 공동 방위 조약은, 1939년 8월 25일에 서명 후 나치 독일에 의해 공격받을 경우 군사 지원이 포함되어 있었다.[39] 프랑스는 프랑스 공방전 동안 독일과 이탈리아 침략의 패배로 앵글로-프랑스 동맹은 깨졌다.[40]

폴란드

1939년 9월 1일 폴란드 침공 이후, 영국과 프랑스는 9월 3일 참전하였다. 폴란드는 유럽에서 세 번째로 큰 군대였고,[41] 유럽 연합군 가운데 소련과 영국이 후에 지원하고, 프랑스는 전에 지원했다. 국가는 제3제국에게 공식적으로 항복하지 않고, 폴란드 망명정부를 이끌고 계속 항전하였다. 그러나, 소련의 일방적인 루마니아 비행편에 타던 이그나시 모스키키와 에드바르트 리츠시미그위로 9월 17일 폴란드 멸망을 인정하고 자체 점령을 시작했으며 공식적으로는 아니나 소련 입장으로는 폴란드는 소련 보호국이였다.[42]

폴란드 국내군은, 유럽에서 점령된 폴란드의 지하 조직 중 가장 거대해서, 다른 저항 단체들이 성공적으로 작전 등 전쟁 정보를 전달하고 서방 연합군들에게 나치의 전쟁 범죄(즉, 유대인 수용소들)을 고발하는 데 도움을 주었다. 유명한 폴란드군은 유럽과 북아프리카(발칸 반도 바깥쪽)의 모든 전역에서 전투했다. 폴란드 서부 육군은 프랑스에서 만들어졌고, 패배 이후 영국에 모여졌다. 소련은 런던 기반의 정부를 인정했지만, 카틴 숲 대학살 이후 외교 관계가 절단되었다. 1943년, 소련은 지그문트 베를링의 폴란드 인민군과 폴란드 인민 공화국을 전쟁 후 후계 국가로 인정했다. 폴란드 인민군은 유럽에서의 전쟁의 끝인 베를린 공방전에 참여했다.

영국 연방

영국과 캐나다, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 남아프리카 연방으로 이룬 영연방을 포함한 자치령 국가들은 모두 서로 일주일 이내 독일에게 선전포고했다. 그러나, 뉴펀들랜드 자치령은 자체 법으로 영국과의 효과적인 원칙 관계에 있었으며, 1949년까지 캐나다 자치령에 속하지 않았다. 남로디지아 자치령은, 외교나 군사 문제에 있어서 독립적이지 않았다.

1931년 웨스터민스터 협정에서, 자치령 국가들은 영국에서 외교 정책의 독립성을 가지게 되었다. 오스트레일리아와 뉴질랜드는 수락과 영국과의 독일 선전포고를 되풀이했다. 남아프리카 총리인 배리 헤르조그는 전쟁 선포를 거부하고, 연방이 무너진 이후 새 총리인 얀 스뮈츠는 9월 6일 선전포고했다. 캐나다는 9월 10일 선전포고하고, 캐나다 법령 비준이 필요했다.

키프로스

키프로스 연대는 제2차 세계 대전 때 영국 정부에 의해 시작되어 영국 군대의 일부가 되었다. 이것은 대부분 그리스계 키프로스인 자원대와 키프로스의 터키어 사용자였지만 또 다른 영국 연방의 국민도 포함되어 있었다. 1943년의 윈스턴 처칠이 짧은 키프로스 방문 당시, 처칠은 "리비아에서부터 됭케르크 등 여러 곳에서 활약하는 키프로스 연대"를 칭찬했다. 3만명이 키프로스 연대에 복무하고 있었다. 연대는 처음부터 됭케르크 전투에 참가하고, 그리스 공방전(1941년에 4백명이 칼라마타에서 포로가 됨), 북아프리카(컴퍼스 작전), 프랑스, 중동, 이탈리아에서 활약했다. 대부분의 병사들은 전쟁 시작 당시 람스드러프(스탤러그 VIII-B)를 포함한 체코 공화국에 가장 가까운 각종 포로 수용소에 구류된 죄수(스탤러그)가 되었다. 칼라마타에 포로가 된 군인들은 전쟁 수용소로 기차로 수송하였다.

인도

영국령 인도 제국(후의 인도, 방글라데시, 파키스탄과 미얀마)은 식민 회사와 왕령식민지로써, 영국에 의해 정치적인 통제를 받고 있어 영국의 전쟁 선언과 함께 전쟁이 시작되었다. 제2차 세계 대전 발발 당시, 인도 군대는 25만명이 있었다. 그 후, 제2차 세계 대전 동안 인도 군대는 역사상 최대의 자원대였고, 250만명 이상 있었다. 이들 병력은 탱크와 포병, 항공 병력이 포함되었다. 인도 군인들은 제2차 세계 대전 동안 30명이 로열 빅토리아 훈장을 받았다. 사상자들은 150만명(영국보다 많음)으로, 보통 1943년 벵골 대기근과 일본령 버마의 패배로 인한 사상자이고,[43] 그래서 보급 식료품은 부족했고, 87,000명의 군인 사상자가 나왔다(모든 왕령식민지의 사상자보단 높지만, 영국보다는 적다). 영국은 382,000명 이상이 사망했다.

프랑스

프랑스는 제2차 세계 대전 동안 몇 가지 주요 단계로 나뉜다.

- 1939년부터 1940년까지의 가짜 전쟁. 프랑스는 '드롤레 드 굴레' 전쟁, 폴란드는 드지위나 워지나 (모두 이상한 전쟁이라는 의미)이고, 독일에서는 '교착전'이라고 불렀다.

- 1940년 5월부터 6월까지의 프랑스 공방전. 프랑스 제3공화국과 연합군이 패배하여, 괴뢰 상태의 비시 프랑스가 탄생하고 특히 미국을 포함한 국제 사회는 외교적으로 이 정부를 인정했다.[44]

- 1940년부터 1944년까지의 프랑스 레지스탕스와 자유 프랑스군이 활동한 시기로, 1944년 6월 노르망디 상륙작전의 D-데이와 8월 드라군 작전으로 남프랑스 해방 시기에 1944년 8월 24일 프랑스 해방을 맞는다. 자유 프랑스는 영국에서 망명 정부를 세우고, 주요 연합군으로 인정되었다.

- 프랑스 공화국 임시 정부의 시기로, 프랑스 B군 (제1 육군)으로 작전을 수행하고, 1945년 5월 7일 VE-데이를 맞는다.

네덜란드

네덜란드는 독일에 의해 1940년 침공 받은 후 연합국이 되었다. 네덜란드 동부를 포함하여, 네덜란드령 동인도는 1941년 - 1942년에 일본에 의해 점령되었다. 네덜란드는 1945년 영국과 캐나다군에 의해 해방되었다.

오슬로 그룹

오슬로 그룹은 공식적 중립국들을 통틀어 이르는 말이다. 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크, 노르웨이는 가입 멤버로써, 후에 모두 망명정부를 세우게 된다.

핀란드는 1939년 11월 30일 겨울 전쟁이 일어난다.[45] 1940년 3월 모스크바 평화 조약 체결로, 핀란드는 영토를 항코를 포함한 12%를 잃었다. 불안한 중간 평화가 지나갔다. 1941년 6월 25일, 핀란드는 계속 전쟁의 발발로 1941년 11월 새롭게 방공 협정을 맺고 독일 점령하의 덴마크 왕국도 같이 서명한다.

스웨덴은 전쟁 중 중립이었다. 1944년 9월 모스크바 휴전 이후, 핀란드는 효과적으로 연합군을 도와 자국 내의 독일군을 물리쳤다. 이 전쟁은 라플란드 전쟁으로 불린다.

덴마크는 1940년 4월 9일 독일의 침공으로 점령되었다. 덴마크 정부는 전쟁 선언을 하지 않았고, 국내의 통제를 위해 당일 항복하지만 1943년 독일에 의해 해산되었다. 망명 정부는 형성되지 않았다. 덴마크 인은 연합군과 추축군 둘에 속해서 전투했다. 아이슬란드, 페로 제도와 그린란드는 덴마크 식민지에 속했으며, 대부분 전쟁 중 연합군이 점령했다. 영국 공군이 1940년 5월 10일 아이슬란드를 점령하고, 장비의 무기 대여법이 촉진하게 되었다. 미국은 당시 중립이었으나 1941년 4월 9일 그린란드를 점령했다. 미국은 또한 1941년 7월 7일에 아이슬랜드에 상륙했다. 아이슬란드는 1944년 덴마크로부터 독립하지만, 추축국과의 전쟁을 선포하진 않았다. 덴마크의 경우 1940년 점령 이후 1945년 5월 해방될 때까지 망명 정부를 통해 연합군에 합류했다.

포르투갈의 상황

포르투갈과 영국은 세계에서 가장 오래된 동맹(앵글로-포르투갈 동맹으로써 1373년부터 유지)로써 포르투갈은 공식적으로 중립 입장에 있었으나 안토니우 드 올리베이라 살라자르의 파시스트 정권이 집권하고 있었다. 그러나, 세계 대전에서 영미를 지원하여 라지스, 테스세이라 섬, 아소르스 제도의 연합군 점령을 묵인했다. 1940년, 루즈벨트와 처칠은 모두 아소르스의 예방 점령 가능성에 직면했다.[46] 포르투갈은 또한 1942년 연합군의 포르투갈령 티모르 점령에 항의하지만, 적극적으로 저항하지 않았다. 식민지는 이후 일본에 의해 점령되었다. 티모르와 포르투갈인과 호주 특공대는 티모르 전투로 저항한다.

유고슬라비아

유고슬라비아는 1941년 추축국의 침공 이후 연합군 측으로 전쟁에 참여했다. 국가가 점령되고, 보수주의자의 분할 반대 속에 체트니크와 조셉 요지프 티토의 유고슬라비아 파르타잔이 저항했다. 유고슬라비아 파르타잔의 전쟁 중 상당한 지역을 점령하여 추축국 점령에 매우 저항하고 있었다. 1944년, 최초의 연합국은 유고슬라비아 파르타잔의 티토를 설득하여 이반 슈바시치와 비스 조약을 맺어 유고슬라비아 민주 연방 공화국을 세우나 전쟁 후 국민 투표후 민주주의가 끝나게 된다. 이반 슈바시치가 외국인 목사가 된 반면 티토는 유고슬라비아 지도자가 되었다.

소비에트 연방

1939년 8월 20일 소비에트 사회주의 공화국 연방의 장군 게오르기 주코프는, 몽골 인민 공화국과 함께 할힌골 전투에서 일본에게 승리했다. 같은 날, 소련의 서기장 이오시프 스탈린과 독일 아돌프 히틀러는, 독일 외무 장관 요아힘 폰 리벤트로프와의 외교회담을 위해 모스크바로 갔다. (봄과 여름 내내 미지근한 반응이 있는 후, 스탈린은 영국과 프랑스와의 친선 관계를 포기했다.)[47] 8월 23일 리벤트로프와 뱌체슬라프 몰로토프는, 동유럽 '영향 영역'을 나누는 비밀 협정을 포함하여 독일-소련 불가침 조약을 맺고 폴란드의 정치적, 군사적 경계도 나누었다.[48]

1939년 9월 15일, 스탈린은 그 다음날 일본과 불가침조약을 맺었다(소련-일본 중립 조약이 1941년 4월에 갱신되었다).[49] 그날 이후, 9월 7일 소련은 소련은 폴란드를 침공했다. 어떤 전투는 10월 5일까지 지속되었지만, 두 갈래의 침입군은 9월 25일 독일-소련 브레스트 군사 퍼레이드를 열고, 독일-소련 우호, 협력 및 경계에 관한 협정을 9월 28일 맺었다.

11월 30일, 소련은 핀란드를 침공하고, 소련은 국제 연맹에서 추방되었다. 이듬해, 소련은 리투아니아, 에스토니아, 라트비아, 그리고 루마니아의 일부분을 합병했다.

독일-소련 불가침조약은 독일의 1941년 6월 22일 바르바로사 작전으로 파기되었다. 소련은 영국과의 동맹 관계에 들어갔다. 소련은, 다른 공산주의의 숫자에 따라 친소련 국가나 소련의 괴뢰 국가는 추축국과 전쟁에 돌입했다. 다음 국가가 같이 참여했다. 알바니아 국민 해방 전선, 중국 인민해방군, 그리스 국민 해방 전선, 후크발라합 (후크단으로도 알려짐), 말레야 공산당, 몽골 인민 공화국, 폴란드 인민군, 투바 인민 공화국(1944년에 소련에 의해 합병),[50] 비엣민, 유고슬라비아 파르타잔이 있었다.

미국

전쟁 전에는, 미국은 중국, 프랑스, 영국, 소련을 무기 대여법을 통해 지원하고, 영국과는 대서양 헌장으로 통합적인 지원을 하였다. 미국은 또한 적극적으로 일본의 전략적 자원의 거래를 중단하고, 일본의 위협을 방지하기 위해 하와이에서 샌디에이고로 미국 태평양 함대 이동을 포함하여 일본과 전쟁하는 중국을 지원하고 있었다.

1941년 12월 8일, 진주만 공격으로 미국 의회와 대통령 프랭클린 루즈벨트는 전쟁을 시작했다. 이것 후 독일과 이탈리아는 12월 11일에 미국에게 선전포고하였다.

1941년부터 1945년까지 태평양에서는 일본에 대항하여 미국 주도의 연합군과 싸우고 있었다. 미국은 토치 작전으로 아프리카의 추축국 말소에 참여하고, 1943년에 이탈리아 상륙, 1944년 노르망디 상륙을 시도하여 성공함으로써 1945년에 나치 독일의 항복을 받아내고 히로시마·나가사키 원자폭탄 투하로 일본의 항복을 받아낸다.

브라질

처음에는, 브라질은 중립으로써 추축국과의 긴밀한 관계를 파시스트 정권 제툴리우 바르가스에 의해 유지되었다. 그러나, 전쟁이 진행되며 추축국 국가들과의 교역은 거의 불가능해지며 미국은 브라질을 연합군으로 끌어들이기 위해 강력한 외교 활동과 경제적 활동을 시작했다.

1942년 초에, 브라질은 미국에게 1월 28일 공군 기지 사용을 허가하고, 독일, 일본, 이탈리아와의 외교 관계를 절단했다. 그 후, 36척의 브라질 상선이 독일과 이탈리아 해군에 의해 격침되자 브라질 정부는 1942년 8월 22일 독일과 이탈리아에게 선전포고하였다.

브라질은 25,750명의 군사들을 원정전으로 북부 이탈리아로 보내고 1944년 9월부터 1945년 5월까지 전투했다. 또한, 브라질 해군과 브라질 공군은 대서양에서 1942년 중반까지 대서양 전쟁에 동참했다.

멕시코

멕시코는 독일 잠수함이 1942년 SS 포트레로 델 라노와 SS 파하 데 오로 멕시코 유조선이 미국으로 석유 수송 중 격침되었다. 이 공격으로 인해 멕시코 대통령 마누엘 아빌라 카마초가 추축국에게 선전포고하였다.

30만명의 멕시코 국민은, 전쟁 물자를 만들기 위한 생산 공장에서 일하고, 연합군에게 어떻게든 도움을 주기 위해 미국으로 건너가기도 하였다. 멕시코는 세계 여러 전선에서 1,500명의 병사를 보내고, 그 병사들은 미국인 장군에 의해 주도되었다. 멕시코는 또한 201 공군 중대를 만들어, 페르자 아이에노 멕시코 원정군(FAEM, 멕시코 공군 원정군)의 일부로 속해 있었다. 이 편대는 제2차 세계 대전 동안 연합군에게 도움을 주었다. 편대는 일반적으로 아귈라스 아즈텍 또는 아즈텍의 독수리로 불렸다.[51]

이 편대는 1945년 필리핀 해방 중 미국 육군 항공대 제58 전투 그룹에 포함되어 루손섬에 있었다.[52] 조종사들은 리퍼블릭 P-49 선더볼트 단일 좌석 전투기로 전술 항공 지원을 하였다.

아르헨티나

아르헨티나는 1940년대 초반에 추축국과 긴밀한 관계를 맺고 있었다. 그러나 1944년 1월에 영국과 미국의 압박으로 아르헨티나는 추축국과의 관계를 끊고 1945년에 연합국으로서 선전포고를 하였다. 아르헨티나는 영국에 약 4,000명의 군대를 지원했으며, 750여명의 아르헨티나 의용군이 자진해서 영국, 캐나다, 남아프리카 공화국 공군으로서 싸웠다.

대서양 헌장

대서양 헌장은 대서양 회의에서 영국 총리 윈스턴 처칠, 미국 대통령 프랭클린 D. 루스벨트이 뉴펀들랜드 자치령의 아젠서 해군 기지(플라센셔 만에 위치)에서 1941년 8월 14일 공동 선언을 한 것이다.

대서양 헌장은 미국이 아직 전쟁을 하지 않았음에도 불구하고, 제2차 세계 대전에 대한 비전을 세웠다.

간단하게 9개의 조항이 있었다.

- 미국이나 영국은 영토 확장을 추구하지 않는다

- 영토 조정은 그 지역 사람들과 조화롭게 하여야 한다

- 자국민은 민족 자결의 권리를 갖는다

- 무역 장벽을 낮춘다

- 세계적인 사회 복지와 경제 협력의 발전

- 두려움으로의 자유를 원한다

- 바다의 자유

- 침공 국가의 군비 축소, 전후 국가의 군비 축소

- 독일 및 다른 추축국의 전쟁 패배.[53]

대서양 헌장은 유엔의 첫 단계 중 하나라고 평가받고 있다.

미국은 1941년 12월 7일 진주만 공격에 의해 연합군에 합류했다. 공식적으로 UN은 1942년 1월 1일 연합국 26개국에 의해 선언되었다. 비공식적인 빅3는, 영국, 소련, 미국으로 동맹 전후 등장하였으며 그들의 결정은 전 세계 연합군에게 영향을 미쳤다.

범아메리카 연합

범아메리카 연합의 회원들은, 모두 1939년부터 1941년 사이 중립이었고 1940년 7월 21일-30일에 아바나에서 외교장관들이 서명했다. "아메리카 국가의 방위를 위한 상호 지원 및 협력에 관한 선언"은 쿠바의 아바나에서 1940년 7월 30일에 미국의 외무부 장관의 제2차 회의의 최종 법안 중 일부였다.[54] 다음 21개국이 있었다:

이 그룹에서 세 나라는 연합군의 전쟁 노력에서 병력 지원을 했다.

- 미국

- 브라질, 1942년 중부와 남부 대서양에서 대잠수함전과 1944년 7월 브라질 원정군은 이탈리아 전역에 25,000명의 육군 및 공군 병력을 보냈다.

- 멕시코, 1945년 3월에 201 원정군에 합류하여 미국 극동 공군과 같이 필리핀 전역에 참여했다.

이 그룹에서 18개 국가는 낮은 정도의 여러 방법으로 지원하거나, 제한된 전쟁 선언을 하였다.

대한민국 임시정부

대한민국 임시정부를 연합국이라고 주장하는 견해가 있다. 이러한 주장은 주로 대한민국 내에서만, 추축국 일본에 대하여 외교적으로 우월한 지위를 점하기 위한 의도로 제기된다. 이에 따르면 1919년 3·1 운동을 기점으로 구성된 대한민국 임시정부는(임정법통론) 이후 중일 전쟁 동안 중국 국민당과 연합하여 독립운동을 통한 방식으로 대일 항쟁을 시작하였다.

하지만 영국, 중화민국, 소련, 프랑스를 포함하는 연합국은 설립 당시 1910년 한일합병조약 이후 성립하여 국가의 3요소인 영토, 국민, 주권이 없는 대한민국 임시정부를 정부로써 승인하지 않았다. 이는 연합국으로 인정받지 못함을 의미하며 전후 미군정을 통해 한반도를 지배한 미국 정부 역시 임시정부를 인정하지 않았기 때문에, 연합국으로 간주되지 않는다.

The U.S. and other major powers, on the other hand, deliberately refrained from recognizing the "Provisional Government of Korea" as having any status whatsoever during World War II. The fact that government declared war on Japan, and that Korean elements, mostly long time resident in Korea, fought with the Chinese forces, would therefore have no significance in our view. 미국과 기타 세력은 이에 반해 '대한민국 임시 정부'가 어떤 방식으로든 어떤 지위를 가지고 있다고 인식하는 것을 신중에 참는다. 그러므로 그 정치 조직이 일본에 대해 전쟁을 선포한 것도 조선인이 한반도에서 중국군과 함께 싸운 것도 우리에게 의미를 가지지 않는다.

유엔

연합국 선언

동맹은 1942년 1월 1일 연합국 공동 선언에서 공식화되었다. 다음의 26개 국가가 있었다.:

오스트레일리아

오스트레일리아 벨기에

벨기에 영국령 인도 제국

영국령 인도 제국 캐나다

캐나다 중화민국

중화민국 코스타리카

코스타리카 쿠바

쿠바 체코슬로바키아

체코슬로바키아 도미니카 공화국

도미니카 공화국 엘살바도르

엘살바도르 그리스

그리스 과테말라

과테말라 아이티

아이티 온두라스

온두라스 룩셈부르크

룩셈부르크 네덜란드

네덜란드 뉴질랜드

뉴질랜드 니카라과

니카라과 노르웨이

노르웨이 파나마

파나마 폴란드

폴란드 남아프리카 공화국

남아프리카 공화국 소련

소련 영국

영국 미국

미국 유고슬라비아 왕국

유고슬라비아 왕국

동맹의 성장

유엔은 창설 이후 즉시 커지기 시작했다. 1942년, 멕시코, 필리핀, 에티오피아이 가입했다. 필리핀 은 여전히 워싱턴에 의존하지만, 국제 외교권을 인정하고 6월 10일에 가입이 허용된 후 일본에게 선전포고했으며, 에티오피아는 1941년 이탈리아군의 암바 알지 전투 패배 후 영국에 의해 나라가 복원된 후 가입했다.

1943년, 유엔에는 이라크, 이란, 브라질, 콜롬비아 및 볼리비아가 가입했다. 영국과 소련의 동맹의 조약 공식화로 이란은 연합군에게 의존했다.[55] 리우데자네이루에서, 브라질 독재자 제툴리우 바르가스는 파시스트 사상에 가까웠지만, 현실적으로는 유엔에 가입했다.

1944년, 라이베리아와 프랑스가 서명했다. 프랑스의 상황은 매우 혼란스러웠다. 자유 프랑스는 오직 영국만이 인정했으며, 비시 프랑스는 미국이 인정을 생각하고 있었으며 철갑 작전 후 미국의 프랑 점령도 생각했다. 윈스턴 처칠은 1944년 8월 프랑스 해방 이후 주요 전력으로 루즈벨트에게 프랑스 복원을 항의했다. 이것은 1941년 영국 총리는 전쟁 후 공산주의의 위협에 마주하고 유럽의 단독적인 국가로 남을 수 있다는 생각에 나치즘을 지원했다.

1945년 초반, 페루, 칠레, 파라과이, 베네수엘라, 우루과이, 터키, 이집트, 사우디 아라비아, 레바논, 시리아(이 두 나라는 프랑스 식민지가 되기 전 페탱의 항의에도 불구하고 영국 점령군에 의해 독립 국가를 선언했다)와 에콰도르가 서명했다. 우크라이나와 벨라루스는, 독립 국가였지만 소련의 일부였고, 공산주의 국가의 동맹 강화를 위한 방침으로 스탈린은 두 국가를 유엔의 일원으로 가입했다.

유엔 헌장

유엔 헌장은 전쟁 동안 유엔 국제 기구 회의가 동의했으며, 1945년 4월부터 7월까지 열렸다. 헌장은 6월 26일 50개국에 의해 서명되었으며(폴란드는 내부 문제로 예약했고 나중에 51번째 국가로 서명하였다)고 1945년 8월 24일 정식으로 비준되었다. 네 국의 주요 국가인 중국, 소련, 영국, 미국은 전쟁 중 반복적으로 만났으며, 같은 기준으로 덤바턴오크스의 덤버턴오크스 회의에서 유엔 안전 보장 이사회의 상임국이 되었다. 안정 보장 위원회는 1946년 1월 17일 전쟁 후 즉각적인 여파에서 처음 회의를 열었다.[56]

이들 51개국이 있다(안전 보장 위원회의 상임국은 별표가 되어 있다):

전쟁 선언을 한 연합국 목록

독일의 폴란드 침공 이후

폴란드 제2공화국 : 1939년 9월 1일

폴란드 제2공화국 : 1939년 9월 1일 오스트레일리아 : 1939년 9월 3일

오스트레일리아 : 1939년 9월 3일 프랑스 제3공화국 : 1939년 9월 3일[57]

프랑스 제3공화국 : 1939년 9월 3일[57] 뉴질랜드 : 1939년 9월 3일

뉴질랜드 : 1939년 9월 3일 대영 제국: 1939년 9월 3일

대영 제국: 1939년 9월 3일

남아프리카 연방: 1939년 9월 6일

남아프리카 연방: 1939년 9월 6일 캐나다: 1939년 9월 10일

캐나다: 1939년 9월 10일 덴마크: 1940년 4월 9일[62]

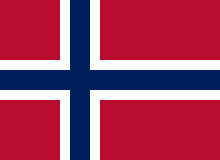

덴마크: 1940년 4월 9일[62] 노르웨이: 1940년 4월 9일

노르웨이: 1940년 4월 9일

가짜 전쟁 이후

벨기에: 1940년 5월 10일

벨기에: 1940년 5월 10일 룩셈부르크: 1940년 5월 10일

룩셈부르크: 1940년 5월 10일 네덜란드: 1940년 5월 10일

네덜란드: 1940년 5월 10일 그리스 왕국 그리스 왕국: 1940년 8월 28일

그리스 왕국 그리스 왕국: 1940년 8월 28일 유고슬라비아 왕국: 1941년 4월 6일[63]

유고슬라비아 왕국: 1941년 4월 6일[63]

소련 침공 이후

진주만 공격 이후

미국: 1941년 12월 7일

미국: 1941년 12월 7일 파나마: 1941년 12월 7일

파나마: 1941년 12월 7일 필리핀 연방: 1941년 12월 7일[58][59][61][65]

필리핀 연방: 1941년 12월 7일[58][59][61][65] 코스타리카: 1941년 12월 8일

코스타리카: 1941년 12월 8일 도미니카 공화국: 1941년 12월 8일

도미니카 공화국: 1941년 12월 8일 엘살바도르: 1941년 12월 8일

엘살바도르: 1941년 12월 8일 아이티: 1941년 12월 8일

아이티: 1941년 12월 8일 온두라스: 1941년 12월 8일

온두라스: 1941년 12월 8일 니카라과: 1941년 12월 8일

니카라과: 1941년 12월 8일 중화민국: 1941년 12월 9일[66]

중화민국: 1941년 12월 9일[66] 과테말라: 1941년 12월 9일

과테말라: 1941년 12월 9일 쿠바: 1941년 12월 9일

쿠바: 1941년 12월 9일

진주만 공격 이후 추축국에 선전포고한 임시정부 혹은 망명정부

비엣민: 1941년 12월 7일

비엣민: 1941년 12월 7일 체코슬로바키아 망명 정부: 1941년 12월 16일[67]

체코슬로바키아 망명 정부: 1941년 12월 16일[67]

연합국 공동 선언 이후

멕시코: 1942년 5월 22일

멕시코: 1942년 5월 22일 브라질: 1942년 8월 22일

브라질: 1942년 8월 22일 에티오피아: 1942년 12월 14일[68]

에티오피아: 1942년 12월 14일[68] 이라크: 1943년 1월 17일[69]

이라크: 1943년 1월 17일[69] 볼리비아: 1943년 4월 7일

볼리비아: 1943년 4월 7일 콜롬비아: 1943년 7월 26일

콜롬비아: 1943년 7월 26일 팔라비 왕조: 1943년 9월 9일

팔라비 왕조: 1943년 9월 9일 이탈리아 왕국: 1943년 8월 13일[70]

이탈리아 왕국: 1943년 8월 13일[70] 라이베리아: 1944년 1월 27일

라이베리아: 1944년 1월 27일 페루: 1944년 2월 12일

페루: 1944년 2월 12일

노르망디 상륙작전 이후

루마니아 왕국: 1944년 8월 24일[71]

루마니아 왕국: 1944년 8월 24일[71] 불가리아 왕국: 1944년 9월 9일[72]

불가리아 왕국: 1944년 9월 9일[72] 헝가리 왕국: 1945년 1월 20일[73]

헝가리 왕국: 1945년 1월 20일[73] 에콰도르: 1945년 2월 2일

에콰도르: 1945년 2월 2일 파라과이: 1945년 2월 7일

파라과이: 1945년 2월 7일 우루과이: 1945년 2월 15일

우루과이: 1945년 2월 15일 베네수엘라: 1945년 2월 15일

베네수엘라: 1945년 2월 15일 튀르키예: 1945년 2월 23일

튀르키예: 1945년 2월 23일 이집트: 1945년 2월 24일

이집트: 1945년 2월 24일 레바논: 1945년 2월 27일

레바논: 1945년 2월 27일 시리아: 1945년 2월 27일

시리아: 1945년 2월 27일 사우디아라비아: 1945년 3월 1일

사우디아라비아: 1945년 3월 1일 핀란드: 1945년 3월 3일[74]

핀란드: 1945년 3월 3일[74] 아르헨티나: 1945년 3월 27일

아르헨티나: 1945년 3월 27일 칠레: 1945년 4월 11일 (오직 일본에게만 선전포고)

칠레: 1945년 4월 11일 (오직 일본에게만 선전포고) 몽골 인민공화국 1945년 8월 10일

몽골 인민공화국 1945년 8월 10일

같이 보기

- 제2차 세계 대전 기간 연합국의 지휘관 목록

- 제2차 세계 대전 기간 연합국의 기술 협력

- 제2차 세계 대전 기간 연합국의 전쟁 범죄

- 자유 세계

- 제2차 세계 대전 기간의 군수 산업

- 제2차 세계 대전 참전국

- 티자드 임무

각주

- ↑ 가 나 Johnsen, William T. (2016년 9월 13일). 《The Origins of the Grand Alliance: Anglo-American Military Collaboration from the Panay Incident to Pearl Harbor》 (영어). University Press of Kentucky. ISBN 978-0-8131-6836-4.

Although many factors manifestly contributed to the ultimately victory, not least the Soviet Union's joining of the coalition, the coalition partners ability to orchestrate their efforts and coordinate the many elements of modern warfare successfully must rank high in any assessment.

- ↑ “The Big Three”. 《The National WWII Museum New Orleans》 (영어). 2021년 4월 4일에 확인함.

In World War II, the three great Allied powers—Great Britain, the United States, and the Soviet Union—formed a Grand Alliance that was the key to victory. But the alliance partners did not share common political aims, and did not always agree on how the war should be fought.

- ↑ 가 나 Lane, Ann; Temperley, Howard (1996년 2월 12일). 《The Rise and Fall of the Grand Alliance, 1941–45》 (영어). Springer. ISBN 978-1-349-24242-9.

This collection by leading British and American scholars on twentieth century international history covers the strategy, diplomacy and intelligence of the Anglo-American-Soviet alliance during the Second World War. It includes the evolution of allied war aims in both the European and Pacific theatres, the policies surrounding the development and use of the atomic bomb and the evolution of the international intelligence community.

- ↑ Hoopes, Townsend, and Douglas Brinkley. FDR and the Creation of the U.N. (Yale University Press, 1997)

- ↑ Doenecke, Justus D.; Stoler, Mark A. (2005). 《Debating Franklin D. Roosevelt's foreign policies, 1933–1945》. Rowman & Littlefield. ISBN 9780847694167.

- ↑ Ian C. B. Dear and Michael Foot, eds. The Oxford Companion to World War II (2005), pp 29, 1176

- ↑ Kantowicz 1999, 149쪽.

- ↑ Collier & Pedley 2000, 144쪽.

- ↑ Smith & Steadman 2004, 28쪽.

- ↑ Eastman 1986, 547–551쪽.

- ↑ Davies 2006, pp. 143–44 (2008 ed.).

- ↑ Paul W. Doerr. 'Frigid but Unprovocative': British Policy towards the USSR from the Nazi-Soviet Pact to the Winter War, 1939. Journal of Contemporary History, Vol. 36, No. 3 (Jul., 2001), pp. 423-439

- ↑ Keith Sword. "British Reactions to the Soviet Occupation of Eastern Poland in September 1939". The Slavonic and East European Review, Vol. 69, No. 1 (Jan., 1991), pp. 81-101.

- ↑ Weinberg, Gerhard L. (1954). 《Germany and the Soviet Union》. Studies in East European history. Brill Archive. 49–50쪽.

- ↑ Dear & Foot 2001, 608쪽.

- ↑ Evans 2008, 1–2쪽.

- ↑ Ginsburgs, George (1958). “A Case Study in the Soviet Use of International Law: Eastern Poland in 1939”. 《The American Journal of International Law》 52 (1): 69–84. doi:10.2307/2195670. JSTOR 2195670. S2CID 146904066.

- ↑ Hempel 2005, 24쪽.

- ↑ “How Much of What Goods Have We Sent to Which Allies? | AHA”. 《www.historians.org》. 2021년 9월 1일에 확인함.

- ↑ “Milestones: 1937–1945 - Office of the Historian”. 《history.state.gov》. 2021년 8월 23일에 확인함.

- ↑ E., D. P. (1945). “Lend-Lease and Reverse Lend-Lease Aid: Part II”. 《Bulletin of International News》 22 (4): 157–164. ISSN 2044-3986. JSTOR 25643770.

- ↑ “How Much Help Do We Get Via Reverse Lend-Lease? | AHA”. 《www.historians.org》. 2021년 9월 1일에 확인함.

- ↑ Tandon, Mahesh Prasad; Tandon, Rajesh (1989). 《Public International Law》 (영어). Allahabad Law Agency. 421쪽.

- ↑ Weinberg, Gerhard L. (2005). 《A World at Arms: a global history of World War II》 2판. Cambridge University Press. 284–285쪽. ISBN 978-0521853163.

On the political front, the Soviet Union and Great Britain had signed an agreement in Moscow on July 12, 1941. Requested by Stalin as a sign of cooperation, it provided for mutual assistance and an understanding not to negotiate or conclude an armistice or peace except by mutual consent. Soviet insistence on such an agreement presumably reflected their suspicion of Great Britain, though there is no evidence that either party to it ever ceased to have its doubt about the loyalty of the other if attractive alternatives were thought to be available.

- ↑ Ninkovich, Frank (1999). 《The Wilsonian Century: US Foreign Policy since 1900》. Chicago: Chicago University Press. 131쪽.

- ↑ Churchill, Winston S. (1950). 《The Grand Alliance》 (영어). Houghton Mifflin.

- ↑ “The state of the world after World War Two and before the Cold War – The Cold War origins, 1941–1948”. 《BBC Bitesize》 (영국 영어). 2021년 4월 4일에 확인함.

The USA entered World War Two against Germany and Japan in 1941, creating the Grand Alliance of the USA, Britain and the USSR. This alliance brought together great powers that had fundamentally different views of the world, but they did co-operate for four years against the Germans and Japanese. The Grand Alliance would ultimately fail and break down into the Cold War.

- ↑ Ambrose, Stephen (1993). 《Rise to Globalism: American Foreign Policy Since 1938》. New York: Penguin Books. 15쪽.

- ↑ Sainsbury, Keith (1986). 《The Turning Point: Roosevelt, Stalin, Churchill, and Chiang Kai-Shek, 1943: The Moscow, Cairo, and Teheran Conferences》. Oxford: Oxford University Press.

- ↑ Stoler, Mark A. (2004). 《Allies and Adversaries: The Joint Chiefs of Staff, the Grand Alliance, and U.S. Strategy in World War II》 (영어). UNC Press Books. ISBN 978-0-8078-6230-8.

merging of their chiefs of staff organizations into the Combined Chiefs of Staff (CCS) to direct their combined forces and plan global strategy. ... the strategic, diplomatic, security, and civil-military views of the service chiefs and their planners were based to a large extent on events that had taken place before December 7, 1941

- ↑ Herbert Feis, Churchill Roosevelt Stalin: The War They Waged and the Peace They Sought: A Diplomatic History of World War II (1957)

- ↑ William Hardy McNeill, America, Britain and Russia: their co-operation and conflict, 1941–1946 (1953)

- ↑ Wolfe, James H. (1963), Wolfe, James H., 편집., “The Diplomacy of World War II Genesis of the Problem”, 《Indivisible Germany: Illusion or Reality?》 (영어) (Dordrecht: Springer Netherlands), 3–28쪽, doi:10.1007/978-94-011-9199-9_2, ISBN 978-94-011-9199-9, 2020년 11월 22일에 확인함

- ↑ 가 나 다 Frederic J. Fleron, Erik P. Hoffmann, Robbin Frederick Laird. Soviet Foreign Policy: Classic and Contemporary Issues. Third paperback edition. New Brunswick, New Jersey, USA: Transaction Publishers, 2009. Pp. 236.

- ↑ 가 나 Dieter Heinzig. The Soviet Union and communist China, 1945-1950: the arduous road to the alliance. M.E. Sharpe, 2004. Pp. 9.

- ↑ Dieter Heinzig. The Soviet Union and communist China, 1945-1950: the arduous road to the alliance. M.E. Sharpe, 2004. Pp. 79.

- ↑ Peszke, Michael Alfred. An Introduction to English-Language Literature on the Polish Armed Forces in World War II. The Journal of Military History, Volume 70, Number 4, October 2006, pp. 1029-1064.

- ↑ 1931년 웨스턴민스터 협정 이후에 영국의 자치령들은 모두 완전한 독립이 선언되었다. 그 해 이전의 영국에 의해 서명된 조약만 연결되었다.

- ↑ Keith Sword. British Reactions to the Soviet Occupation of Eastern Poland in September 1939. The Slavonic and East European Review, Vol. 69, No. 1 (Jan., 1991), pp. 81-101

- ↑ Eleanor M. Gates. End of the affair: the collapse of the Anglo-French alliance, 1939-40.c University of California Press, 1981, ISBN 0520042921, 9780520042926, p. xiii.

- ↑ “Military contribution of Poland to World War II – Wojsko Polskie – Departament Wychowania i Promocji Obronności”. Wojsko-polskie.pl. 2009년 6월 6일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 5월 15일에 확인함.

- ↑ Molotov declaration of 17 September 1939

- ↑ Gordon, Leonard A., Review of Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943–1944 by Greenough, Paul R., The American Historical Review, Vol. 88, No. 4 (Oct., 1983), p. 1051 <http://www.jstor.org/stable/1874145>

- ↑ “When the US wanted to take over France – Le Monde diplomatique – English edition”. Le Monde diplomatique. May 2003. 2010년 12월 10일에 확인함.

- ↑ League of Nations' Expulsion of the USSR, 14 December 1939

- ↑ Kenneth G. Weiss, The Azores in Diplomacy and Strategy, 1940–1945, Center for Naval Analyses, 1980, Alexandria, VA Archived 2011년 9월 27일 - 웨이백 머신

- ↑ Overy 1997, pp 41, 43–7.

- ↑ Davies 2006, pp 148–51.

- ↑ Davies 2006, pp 16, 154.

- ↑ Toomas Alatalu. Tuva. A State Reawakens. Soviet Studies, Vol. 44, No. 5 (1992), pp. 881–895

- ↑ “Saga of the Aztec Eagles”. Los Angeles Times Magazine. 2004년 7월 25일. 2010년 7월 11일에 확인함.

- ↑ Klemen, L. “201st Mexican Fighter Squadron”. 《The Netherlands East Indies 1941–1942》. 2011년 7월 26일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 3월 31일에 확인함.201st Mexican Fighter Squadron

- ↑ 원문:1. no territorial gains sought by the United States or the United Kingdom, 2. territorial adjustments must be in accord with wishes of the people, 3. the right to self-determination of peoples, 4. trade barriers lowered, 5. global economic cooperation and advancement of social welfare, 6. freedom from want and fear, 7. freedom of the seas, 8. disarmament of aggressor nations, postwar common disarmament, 9. defeat of Germany and other Axis powers.

- ↑ “http://www.yale.edu/lawweb/avalon/decade/decad058.htm”. 2012년 2월 4일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 3월 31일에 확인함.

|title=에 외부 링크가 있음 (도움말) - ↑ Motter, T.H. Vail (2000) [1952]. “The Persion Corridor and Aid to Russia”. United States Army in World War II. United States Army Center of Military History. CMH Pub 8-1. 2010년 5월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 5월 15일에 확인함.

|장=이 무시됨 (도움말) - ↑ United Nations Security Council: Official Records: First Year, First Series, First Meeting

- ↑ 자유 프랑스 망명정부는 1940년 6월 18일부터 1944년 8월 19일까지 영국과 함께 전쟁을 치루었다. 필리프 페탱의 비시 프랑스 정부는 공식적으로 1940년 6월 22일에 항복하고 이후 추축국의 협력국이 되었다. 자유 프랑스의 연합군의 전쟁 노력의 기여는, 프랑스 공화국 임시 정부가 공식적으로 1944년 10월 23일에 프랑스의 합법적인 정부로 연합군에게 인정받았다(Ordre de la Libération Archived 2009년 7월 4일 - 웨이백 머신). 1940년 페탱의 항복으로 법적으로는 비시 정권이 합법적인 정부였다(ref)

- ↑ 가 나 인용 오류:

<ref>태그가 잘못되었습니다;Britannica 1라는 이름을 가진 주석에 텍스트가 없습니다 - ↑ 가 나 인용 오류:

<ref>태그가 잘못되었습니다;UN Declaration 2라는 이름을 가진 주석에 텍스트가 없습니다 - ↑ 외국과 군사 사무는 영국이 통치하는 동안, 영국 정부는 인도에게 특정 문제에 대해 행동할 수 있게 유엔 연맹 이후 자치권이 주어졌다.

- ↑ 가 나 “United Nations member States – Growth in United Nations membership, 1945–present”. Un.org. 2010년 5월 15일에 확인함.

- ↑ 독일은 1940년 덴마크를 점령하고 덴마크 정부는 항복했다. 1942년 덴마크 정부는 해산되고 나치 독일의 직접적인 통치를 받게 되었다. 덴마크는 1945년 UN 창립 회원으로 인정받았다.

- ↑ 추축국의 정식 국가가 된 기간은 1941년 3월 25일부터 4월 6일까지로, 유고슬라비아 왕국은 처음으로 유고슬라비아 왕국 망명 정부로 연합군에게 합법 정부로 인정받았다. 유고슬라비아 민주 연방은 제2차 AVNOJ 컴퍼런스에서 왕국을 성공하게 되고, 1943년 11월 29일에 유고슬라비아 공산주의자에 의해 유고슬라비아 파르타잔을 세우고, 이틀 후 테헤란 회담에서 공식적인 유고슬라비아 무장 저항군으로 인정되었다.

- ↑ 1939년때 할힌골 전투를 벌여 일본 제국과 교전했다.

- ↑ 필리핀 외교 및 군사 업무는 미국의 영향을 받고 있었다. 그러나, 망명정부는 1942년 6월 10일 서명했다.

- ↑ 일본 제국과는 1937년부터 전쟁하였다.

- ↑ 체코슬로바키아 망명정부는, 1939년 3월 체코슬로바키아 해체 이후 결성되었다. 망명중인 체코는 전쟁 초기부터 연합군과 같이 전쟁하였다.

- ↑ 이전에 아비시니아 위기로 인해 이탈리아를 통해 합병되었다.

- ↑ 1941년에 연합군이 점령했다.

- ↑ 추축국 구성원이였다. 이탈리아는 1943년 9월 8일 연합군에게 항복하고 10월 13일에 독일에게 선전포고하였다. 이탈리아는 7월 14일에 일본에게 선전포고했다. 이 나라는 전쟁 중 유엔에 가입하지 않았다.

- ↑ 추축국 구성원이였다. 루마니아는 1944년 8월 23일에 연합군에게 항복했다. 독일(1944년 8월 25일), 헝가리(1944년 9월 7일), 일본(1945년 3월 7일) 선전포고하고 9월 12일 연합군과 휴전 협정을 맺었다. 루마니아 군대는 1944년부터 1945년까지 헝가리와 추축국에 대항하여 소련과 같이 전쟁했다. 루마니아는 전쟁 중에 유엔에 가입하지 않았다.

- ↑ 추축국의 구성원이였다. 불가리아는 조국전선의 쿠데타로 연합국과 휴전협정을 맺고 1944년 9월 9일 독일에게 선전포고했다. 불가리아는 전쟁 중에 유엔에 가입하지 않았다.

- ↑ 추축국의 구성원이였다. 헝가리는 연합군과 휴전을 맺고 1945년 1월 20일에 독일에게 선전포고했다. 헝가리는 전쟁 중에 유엔에 가입하지 않았다.

- ↑ 독일의 공동 교전국으로 계속 전쟁에 참여했다. 핀란드는 1944년 9월 19일 소련과 영국과 평화협정을 맺고, 라플란드 전쟁을 1944년 10월 1일부터 시작하여 독일에게 전쟁했다. 1945년 3월 3일, 1944년 9월 15일부터 소극적으로 독일과 전투했다. 핀란드는 전쟁 중에 유엔에 가입하지 않았다.

참고 문헌

- Churchill, Winston S. (1950). 《The Grand Alliance》 (영어). Houghton Mifflin.

- Davies, Norman (2006), Europe at War 1939–1945: No Simple Victory. London: Macmillan. ISBN 0-333-69285-3

- Dear, Ian C. B. and Michael Foot, eds. The Oxford Companion to World War II (2005), comprehensive encyclopedia for all countries

- Holland R. (1981), Britain and the Commonwealth alliance, 1918–1939, London: Macmillan. ISBN 978-0-333-27295-4

- Leonard, T. M. (2007). Latin America during World War II. Lanham Md: Rowman & Littlefield. ISBN 978-1-461-63862-9

- Overy, Richard (1997), Russia's War: A History of the Soviet Effort: 1941–1945. New York: Penguin. ISBN 0-14-027169-4.

- Smith, Gaddis. American Diplomacy During the Second World War, 1941–1945 (1965) online

- Weinberg, Gerhard L. (1994). A World at Arms: A Global History of World War II. Comprehensive coverage of the war with emphasis on diplomacy excerpt and text search

추가 읽기

- Ready, J. Lee (2012) [1985]. 《Forgotten Allies: The Military Contribution of the Colonies, Exiled Governments, and Lesser Powers to the Allied Victory in World War II》. Jefferson, N.C.: McFarland & Company. ISBN 9780899501178. OCLC 586670908. Omnibus of Volume I: The European Theater and Volume II: The Asian Theater.