지진해일

한국에서의 공식 명칭 지진해일(地震海溢) 혹은 쓰나미[1](일본어:

지진해일은 일반적인 해류나 파도와는 달리 그 파장이 매우 길다는 특징을 가지고 있다.[8] 즉 지진해일은 쇄파와는 달리 처음에는 빠르게 밀려오는 조수와 비슷하게 보인다.[9] 이 때문에 지진해일을 그냥 '해일'(Tidal wave)라고 부르는 사람도 있지만[10] 과학계에서는 조수와 지진해일 사이 인과관계에 대한 잘못된 인상을 씌워줄 수 있다면서 단순 해일이라는 용어를 지양한다.[11] 지진해일은 보통 수 분에서 수 시간 사이 긴 주기를 가진 일련의 여러 파동들로 구성되며 이를 흔히 "확률파동" 형태라고 부른다.[12] 대규모 사건으로 발생한 지진해일의 높이는 수십 미터가 될 수 있다. 지진해일의 영향은 해안 지역에만 국한되지만, 그 파괴력은 엄청나며 해역 전체에 피해를 입힐 수 있다. 예를 들어 2004년 인도양 지진해일의 경우 인류 역사상 최악의 자연재해 중 하나로 꼽히며 인도양 연안국 14개국에서 23만명 이상이 사망하거나 실종되었다.[13][14]

지진해일은 고대 그리스의 역사학자 투키디데스가 기원전 5세기 경 지은 《펠로폰네소스 전쟁사》에서 해저지진과 관련이 있다고 말할 정도로 오래 전부터 알려져 있었지만,[15][16] 20세기까지 지진해일에 관한 정확한 이해는 미미했으며 많은 부분이 밝혀지지 않았다. 현재 진행중인 주요 연구 분야로는 왜 어떤 거대지진은 지진해일을 일으키지 않으면서 왜 몇몇 작은 규모의 지진이 지진해일을 일으키는지에 관해서이다. 진행중인 이 연구는 지진해일이 바다를 통과하는 경로와 해안선에서 어떻게 작용하는 방식을 알아 지진해일의 영향을 예측할 수 있게 도와준다.

어원[편집]

쓰나미[편집]

쓰나미(Tsunami)라는 단어는 일본어의 "津波"에서 차용한 단어이며, 뜻은 항구의 파도란 뜻이다.[17] 일본에서 어부들이 별 일 없이 물고기를 낚고 나서 돌아오면 항구가 쓰나미에 휩쓸려 황폐화되어 있어, 항구에만 들어오는 파도라는 뜻으로 붙여졌다. 일부 영어권 사람들은 영어에서는 기본적으로 단어의 어두에 /ts/(츠) 발음이 나는 경우가 없다는 이유로 /ts/에서 't'를 빼고 /s/로만 발음하기도 한다.

쓰나미라는 단어는 1946년 미국 알래스카주에서 일어난 알류샨 열도 지진 해일이 당시로서는 자연재해 사상 최대 규모의 희생자를 내자 세계 주요언론들이 '지진과 해일'을 일컫는 단어로 '쓰나미'를 사용하며 전 세계적으로 퍼지기 시작했다. 당시 하와이에서 참사를 목격한 한 일본계 미국인이 이를 '쓰나미'라고 말한 것이 이 단어가 외국에 알려진 계기로 전해진다. 2년 뒤인 1948년 미국 정부는 하와이에 태평양 지진해일 경보 센터(PTWC)를 건설하면서 이 센터의 명칭에 영자로 표기한 '쓰나미'를 포함시켰다.[18]

쓰나미라는 용어는 21세기 들어 한국에서도 자주 쓰인다. 해일 피해가 잦은 일본에서는 문학 작품과 그림 등에서 종종 표현될 정도로 일반화되어있다. 현재 쓰나미는 여러 나라에서 강력한 시대 흐름 등을 일컬을 때에도 자주 사용돼 대표적인 일본식 영어로 자리잡았다.[19]

해일[편집]

지진해일을 가끔 그냥 '해일'(tidal waves)이라고 부르는 경우도 있다.[20] 영어권에서는 한 때 이 표현을 제일 많이 사용했는데 이는 매우 높은 조수차이를 보이기 때문에 그대로 해일이라는 명칭으로 부르기도 했다. 지진해일과 조수 모두 내륙으로 물이 이동하는 파도의 모양을 띄지만 지진해일은 물의 내륙 쪽 이동이 훨씬 커서 엄청나게 높고 강력한 조수라는 인상을 준다. 하지만 최근에는 지진해일의 원인이 달과 태양의 중력으로 형성되는 조수와는 무관하고 해일이라는 단어가 가볍게 보일 우려가 있다고 하여 사용을 지양하는 추세이다.[21][22]

지진해일[편집]

'쓰나미' 대부분은 지진과 같이 땅의 지진학적 활동으로 형성되기 때문에 이 현상을 지진해일(Seismic sea wave)이라 부른다.[23] 영어권에서는 쓰나미라는 용어가 보편화되기 전까지 과학자들이 해일보다는 지진해일이라는 용어를 쓰도록 권장했다. 하지만 지진해일은 단순히 지진만으로 일어나는 것이 아닌 수중 산사태, 화산 폭발, 수중 폭발, 육지나 얼음의 해상 붕괴, 운석 충돌, 대기압을 급변시키는 날씨 등 지진 이외의 힘이라도 물을 급격하게 이동시켜 거대한 해일을 만들 수 있기 때문에 지진해일이 완벽하게 정확한 용어는 아니다.[24][25]

기타 용어[편집]

산사태로 떨어진 낙석이 수역에 갑작스럽게 유입되어 형성된 해일을 과학계 및 대중 문헌 모두에서 '지진해일'이나 '쓰나미'라고 표현하지만, 실제로 지진으로 만들어진 큰 해일과 산사태로 만들어진 해일의 기작은 다르다. 이 때문에 산사태로 만들어진 해일을 산사태 쓰나미(landslide-triggered tsunami)나 낙석파(displacement wave), 비지진성 해일(non-seismic wave), 충돌해일(impact wave) 등 다른 용어를 써서 구분하는 사람들도 있다.[26]

연구사[편집]

일본은 684년 하쿠호 지진에서 지진해일 발생이 기록되는 등 기록된 지진해일의 역사가 매우 길지만,[27] 현대에 기록된 가장 파괴적인 지진해일인 2004년 인도양 지진해일에서 23만명이 기록되는 등 세계 곳곳에 지진해일이 발생되고 기록되었다.[28] 수마트라섬도 지진해일이 자주 발생하는 지역으로 섬 해안가에 다양한 규모의 거대지진이 주기적으로 발생해 지진해일의 피해를 입었다.[29]

지진해일은 지중해와 유럽 일부 지역에서도 과소평가되지면 몇 차례 발생했던 위협이다. 역사적으로도 아조레스-지브롤터 변환단층에서 일어난 거대지진인 1755년 리스본 지진, 1783년 칼라브리아 지진, 1908년 메시나 지진으로 각각 수만명이 사망하는 등 유럽에서도 수 차례 지진해일로 큰 피해가 발생했다. 이탈리아 시실리섬과 칼라브리아 지방에서 지진해일로 123,000명 이상이 사망했으며 현대 유럽에서 가장 치명적일 자연재해로도 꼽힌다.[30] 또한 노르웨이해에서 일어났던 스토레가 산사태의 지진해일이나 브리튼 제도에 영향을 미친 여러 지진해일의 사례 등 산사태나 대기압 변동과 같은 이유로 서유럽과 북유럽에 타격을 주기도 한다.[31][32]

기원전 426년경 고대 그리스의 역사학자 투키디데스는 《펠로폰네소스 전쟁사》에서 말리안만 지진해일에 대해 언급하면서 지진해일의 원인에 대해 문답하고 그 원인은 바다에서 발생한 지진 때문이라고 처음으로 주장했다.[15][16] 지진해일을 언급한 가장 오래된 기록은 기원전 479년 그리스의 식민지 포티다이아에서 발생한 지진으로 발생했다고 추정되는 지진해일까지 거슬러 올라간다. 그리스의 역사학자 헤로도토스는 이 지진해일이 아케메네스 제국의 침공으로부터 도시를 지켜냈다고 서술하고 있다.[16]

내 생각에 이 현상의 원인은 지진에서 찾아야 한다. 흔들림이 가장 격렬했던 지점에서 바다가 뒤로 밀려났다가 갑자기 두 배의 힘으로 반동하여 안으로 파고들었다. 지진 없이 어떻게 이런 상황이 발생할 수 있을지 모르겠다.[33]

— 투키디데스, 《펠로폰네소스 전쟁사》

고대 로마의 역사학자 암미아누스 마르켈리누스는 서기 365년 알렉산드리아를 덮친 365년 크레테 지진 당시 처음에 흔들림이 있었다 갑자기 바다가 해안선 뒤로 빠지다가 거대한 파도가 뒤따렀다며 지진해일이 발생하는 모습을 설명했다.[34][35]

발생 원인[편집]

지진해일이 발생하는 가장 큰 원인은 많은 양의 물의 갑작스런 변위차 발생 혹은 바다의 교란으로 일어난다.[36] 물 높이에 갑작스런 변화가 발생하는 이유는 거의 대부분 지진 때문이지만[37][38][39] 산사태, 화산 분화, 빙하 붕괴, 더 드물게로는 운석 충돌이나 핵실험으로 발생할 수 있다.[40][41] 하지만 단순 운석 충돌이 지진해일을 일으킬 가능성에 대해서는 아직 학계에서 논쟁중이다.[42]

지진 활동[편집]

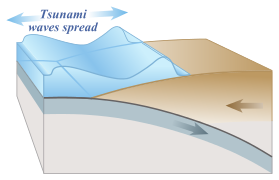

지진해일은 해저 지형이 갑작스럽게 변화해 그 위에 있던 물에서 수직 변위가 발생하면 일어난다. 지구조론적 지진은 지구의 지각이 변형되며 발생하는 종류의 지진이며, 이런 지진이 바다 밑에서 발생하는 경우 그 위의 물이 평형 위치에서 변위가 발생한다. 물은 비압축성 유체이므로 압축되지 못하고 그대로 변위대로 상하운동을 해 지형 변화가 그대로 해수면까지 일어나고 그만큼의 수위 변동이 파도가 되어 주변으로 퍼져나가며 지진해일이 일어난다.[43][44] 이는 단순히 지진동이나 지진파로 발생하는 물결인 해진과는 다르다. 보다 구체적으로 말하면 수렴 경계 혹은 파괴되는 판 경계와 연관된 충상단층이 갑작스럽게 이동하면 수직 변위 요소 때문에 큰 물의 변위가 발생하며, 이 때문에 물이 갑자기 이동하며 지진해일이 발생한다.[45] 정단층에서 발생한 움직임도 지진해일을 일으킬 수 있지만 이런 경우는 일반적으로 해구 외부 융기대와 관련된 아웃터라이즈 지진 같이 매우 큰 규모의 지진(1977년 숨바 지진, 1933년 쇼와 산리쿠 해역 지진 등)에서만 지진해일이 발생할 수 있는 매우 큰 변위를 만들어낸다.[46][47]

-

과도한 응력을 받은 판이 위로 부풀어 오르며 육지가 융기한다.

-

응력을 견디지 못한 판이 순간적으로 미끄러져 섭입되며 그 에너지가 물로 방출된다.

-

방출된 에너지가 지진해일을 일으킨다.

먼 해역에서 지진해일은 높이가 매우 작은 대신 파장이 매우 길어(일반적인 파도의 파장이 30-40 m인데 비해 지진해일의 파장은 보통 수백 km이다),[48] 일반적으로 바다 한가운데에서는 지진해일이 눈에 띄지 않고 보통 정상 해수면보다 약 30 cm 높은 정도의 약한 파도로 지나간다. 하지만 이 지진해일이 아래 설명할 밀려들어오는 과정을 통해 얕은 해변에 도달하면 그 높이가 매우 커진다. 지진해일은 어떤 조수 상태에서도 닥칠 수 있으며, 심지어 간조 때에도 해안선을 침수시킬 수 있다.[49]

하지만 모든 지진이 지진해일을 발생시키는 것은 아니며, 일반적으로 규모 7.5 이상의 지진이 파괴적인 지진해일을 발생시킨다. 일반적으로 수직단층운동으로 발생한 규모 6.3 이상으로 진원 깊이 80 km 이하의 얕은 지진이 지진해일을 일으킨다고 알려져 있으며,[50] 지진해일을 발생시킨 지진의 진원 깊이는 80 km 이하였는데, 특히 해안에 현저한 피해를 남긴 지진해일의 경우 이를 발생시킨 지진의 진원깊이가 대부분 60 km 이하이다.[51]

1946년 4월 1일, 미국 알래스카주의 알류샨 열도에서 규모 M8.6, 수정 메르칼리 진도 계급 기준 최대진도 VI (Strong)의 지진이 발생했다. 이 지진으로 만들어진 지진해일로 하와이의 힐로에 약 14 m 높이의 쓰나미가 닥쳤고 165명에서 173명이 사망했다.[52] 지진이 발생한 지역은 알래스카주 바로 아래로 태평양판이 섭입하는 지역이다.[53]

수렴 경계와 멀리 떨어진 지역에서 발생한 지진해일의 예시로는 약 8천년 전의 스토레가 해역, 1929년 그랜드뱅크스, 1998년 파푸아뉴기니의 사례가 있다. 그랜드뱅크스와 파푸아뉴기니의 경우에는 지진으로 해저 퇴적물이 불안정해져 바다고 퇴적물이 흘러들어가 지진해일을 일으켰다.[54] 이 두 지진해일은 대양을 건너가던 도중 힘을 잃고 소실해 대륙 반대편까지 가지는 못했다. 또한 스토레가 해역의 경우 퇴적물이 갑자기 붕괴한 원인은 아직 밝혀지지 않았다.[55] 다만 퇴적물의 과부하로 인한 붕괴, 지진, 혹은 가스 하이드레이트(메테인)의 방출 등 다양한 원인 가설이 존재한다.[56]

1960년 발디비아 지진(M9.5), 1964년 알래스카 지진(M9.2), 2004년 인도양 지진해일(M9.2), 2011년 도호쿠 지방 태평양 해역 지진(M9.1) 등은 모든 해양을 가로지는 지진해일(일종의 원거리 지진해일)을 일으킨 매우 강한 해구형지진, 초거대지진의 대표적인 예시이다.[57][58] 일본에서는 이보다도 훨씬 작은 규모의 지진(약 M4.2 정도)에서도 해안선을 파괴할 수 있는 지진해일(국지 지진해일 혹은 지역 지진해일이라고 부름)을 유발하기도 했지만 피해 지역이 작고 한번에 단 몇분간만 일어날 수 있다.

해일지진[편집]

지진 중에서는 느린 지진 혹은 해일지진이라고 부르는 특수한 종류의 지진도 있다.[59] 이런 지진은 해저의 지형 변화 속도가 매우 느려 사람이 잘 느끼는 단주기 지진동은 비교적 작은 흔들림만 발생해 언뜻 보기에는 작은 규모의 지진으로 느껴지지만, 인간이 잘 느끼지 못하는 장주기 지진동이 매우 강해 실제로 총 에너지는 큰 지진이라 해저면 변동도 매우 커 예기치 못한 큰 지진해일로 큰 피해를 입는 경우가 많다. 대표적인 해일지진으로 1896년 메이지 산리쿠 해역 지진의 경우 지진의 규모를 M7.6[60] 혹은 단주기 지진동 관측을 바탕으로 계산한 표면파 규모의 경우 Ms7.2[61]-7.4[62]로 여겨졌으나 이후 지진해일 규모 Mt8.2-8.6[62] 혹은 지진해일 크기를 반영한 M8.25로 변경되었고, 일본 과학연표에서도 이 값으로 변경되는 등 규모 계산이 변화했다. 해일지진에서는 표면파 규모보다 지진해일 규모가 더 커진다.[63]

해일지진이 되는 요인에는 몇 가지 과정이 있다.[64]

- 단층 파괴가 평소보다 느리게 진행되면서 지진동과 해저지형 변화 에너지가 평소보다 더 높은 비율로 지진해일 에너지로 전이된다. 특히 판 경계 부분에 부드러운 퇴적물이 있으면 단층 파괴가 더 느리게 진행된다고 알려져 있다.

- 지진 발생 단층의 섭입각이 매우 작은 경우(충상단층 등) 지진동이 단주기일지라도 지진해일의 주기가 평소보다 더 길어지고, 긴 주기의 지진해일은 잘 감쇠되지 않아 높은 지진해일이 발생한다.

- 지진단층의 주 단층파괴와는 별도로 지진으로 해구 부근의 퇴적층 부가체로 갈라지는 분기단층이 형성되고, 이 분기단층의 융기로 해일이 더 높아진다.

- 지진동이나 해저 지형의 변화로 발생한 대규모 해저 산사태로 지진해일이 더 높아진다.

- 지각변동으로 해저 퇴적층에 마그마가 침투하여 융기가 발생해 해일이 더 높아진다.

여기서 1번과 2번은 장주기 지진해일 발생 요인, 3번부터 5반은 단주기 지진해일 발생 요인이다. 위 1번의 요인 때문에 해일지진은 해구 부근의 판 경계 중 해구 축선과 가까운 얕은 부분에서 발생하는 지진에서 발생하기 쉽다. 1896년 메이지 산리쿠 해역 지진이 1번의 요인으로 큰 해일지진이 되었다고 추정된다.[64] 2011년 발생한 도호쿠 지방 태평양 해역 지진은 일종의 연동형지진으로 지진 발생 초기에 먼저 판 경계 얕은 부분에서 위 1번 요인으로 지진해일이 발생한 후, 판 경계 깊은 부분에서도 또 단층파괴가 발생해 강한 지진동이 발생한 후 다시 판 경계 얕은 부분에서 단층파괴가 발생해 지진해일이 증폭되었다고 추정한다.[65][66][67]

원거리 지진해일[편집]

규모가 큰 지진해일은 매우 멀리까지 전파되기 때문에 지진을 느끼지 못한 지역에서도 갑자기 지진해일이 닥치는 경우가 있다.[68] 이를 "원거리 지진해일"(Teletsunami)이라고 부른다. 지진해일이 도달하기까지 시간이 있어 대피가 원활하고 인명 피해 방지가 쉽지만 정보 전달 체계가 제대로 갖추어지지 않는다면 갑자기 큰 지진해일이 닥쳐 피해가 더욱 커진다.[69][70] 이렇게 원거리 지진해일로 피해를 입은 사례로는 1960년 발디비아 지진 당시 하와이와 일본,[71] 2004년 인도양 지진해일 당시 인도양 연안국들,[72][73] 2011년 도호쿠 지방 태평양 해역 지진 당시 하와이와 미국 서해안 지역 등이 있다.[74][75]

구형의 지구 표면에서 발생한 지진해일은 지구 반대편 지점(대척점)에서 다시 집중된다. 따라서 칠레 연안에서 발생한 지진해일은 태평양을 사이에 두고 대척점에 가까운 일본에 피해를 입히기 쉽다는 특성이 있다.[76] 이와 마찬가지로 태평양의 중심에 있고 5,000 m의 심해저에 둘러싸인 하와이는 환태평양 각지에서 발생한 지진해일을 감쇠 없이 그대로 타격받기 때문에 지진해일 피해를 입기 쉽다. 실제로 2011년 12월 5일 미국 항공우주국(NASA)의 인공위성 제이슨-1의 관측을 통해 2011년 도호쿠 지방 태평양 해역 지진 당시 발생한 지진해일이 태평양의 여러 해령의 영향으로 방향이 바뀌어 진원지에서 수천 km 떨어져 있는 해상에서 양쪽에서 오던 지진해일이 합쳐졌고, 그 결과 더욱 강력한 해일로 바뀌었다는 결과를 발표했다.[77]

산사태[편집]

산사태의 영향으로도 지진이 발생할 수 있다. 가장 오래된 예시로 기원전 563년경 스위스 레만호에서 발생한 대형 산사태인 타우레두눔 사건으로 퇴적물이 불안정해져 대형 지진해일이 발생했다.[78][79]

1950년대에 발생한 거대 해저 산사태로 이전에는 불가능하다고 여겨졌던 것보다 더 높은 지진해일이 발생할 수 있다는 사실도 알려졌다.산사태로 대량의 물이 급격하게 쓸려가면 물이 흡수할 수 있는 속도보다 더 빠른 에너지로 움직이며 거대한 지진해일이 만들어진다. 1958년 미국 알래스카주 리투야만에서 규모 M7.8-8.3의 지진이 발생했고, 이 지진으로 거대한 산사태가 물을 덮쳤고 이 때문에 높이 약 524 m의 거대해일이 덮쳐졌다.[80] 이 지진해일은 곧바로 육지에 부딪히며 얼마 가진 못했다. 하지만 이 지진해일은 리투야만에 정박했던 각각 2명이 탑승한 보트 3척을 휩쓸었다. 보트 1척은 파도를 그냥 넘었지만 나머지 2척은 해일에 뒤집혀졌고 그 중 1척에 타던 2사람이 사망하는 인명피해가 발생했다.[81][82][83]

산사태로 지진해일이 발생한 또 다른 사건으로는 1963년 몬테토크에서 대규모 산사태가 발생해 이탈리아의 바이온트댐 후미 저수지로 흘러들어가 거대한 지진해일이 발생한 사례이다.[84] 이 때문에 262 m 높이의 댐을 250 m 가량이나 넘는 거대한 해일이 생겼으며 여러 마을이 파괴되었다. 이 지진해일로 2천명 가량이 사망했다.[85][86] 이후 과학자들은 이런 큰 높이의 해일을 거대해일이라고 명명했다.

일부 지질학자들은 카나리아 제도 라팔마섬의 쿰브레비에하와 같이 화산섬의 대규모 산사태(쿰브레비에하의 지진해일 위협 등)이 대양을 가로지르는 거대해일을 만들 수 있다고 주장하지만 이 주장은 아직까지 학계에서 큰 논쟁을 빚고 있다.[87]

일반적으로 산사태는 주로 해안선 얕은 지역에서만 물의 변위를 만들어내기 때문에 바다로 유입되는 대규모 산사태의 특성에 대한 추측이 여럿 있다. 산사태는 닫힌 만과 호수의 물에만 큰 영향을 미치지만 역사상 기록으로도 대양을 횡단하는 거대한 지진해일을 일으키는 산사태는 아직까지 발생한 적이 없다. 그렇기에 대표적으로 위처럼 대규모 산사태에 취약한 화산섬으로 하와이의 하와이섬, 카보베르데의 포구섬, 인도양의 레위니옹, 카나리아 제도의 라팔마섬 등이 추정된다고 꼽힌다. 이 섬들은 산 측면에 응고되지 않은 화산성 물질이 대량으로 발생하고 있고 분리면이 형성되고 있다고 추정하기 때문에 대규모 산사태가 발생할 수 있다고 추정된다. 하지만 이 경사면이 실제로 얼마나 위험한지에 대해서는 아직 논쟁중이다.[88]

화산 분화[편집]

산사태나 산체 붕괴 이외에도 화산에서 해저 화산쇄설류 발생, 칼데라 붕괴, 수중 폭발 등으로 지진해일이 일어날 수 있다.[89] 화산 분화로 발생한 대표적인 지진해일로 1833년 크라카토아 분화, 2022년 훙가통가 해저화산 분화 등이 있다. 지난 250년간 화산으로 발생한 사상자 중 20%가 화산해일로 사망했다고 추정된다.[90]

1833년 크라카토아에서 발생한 지진해일과 같이 화산으로 발생하는 유형의 지진해일이 발생하는 원리와 그 기원에 대해서는 아직까지 논쟁이 있으며 지진보다 덜 알려져 있다.[90] 이는 2018년 순다 해협 쓰나미 당시 아낙 크라카토아 화산의 분화와 붕괴로 대규모 지진해일이 발생해 426명이 사망하고 수천명이 부상을 입었으나 아무런 경고도 없이 그대로 휩쓸렸다는 점에서 알 수 있듯이 그 인식과 대비에 큰 문제가 된다.[91]

아직까진 측면 산사태와 해양으로 유입되는 화쇄류가 화산 활동으로 인한 가장 크고 피해가 큰 지진해일을 만들어 낼 수 있다고 생각하고 있다.[92] 하지만 2022년 훙가통가 해저화산 분화 이후 현장 조사와 수치모델링법 개발을 통해 다른 원인으로 일어날 수 있는 화산해일에 대한 이해 연구도 진행되고 있다.[93][94]

기상학적 원인[편집]

일부 기상학적 조건, 특히 전선 통과와 같은 기압의 급격한 변화는 파장이 매우 긴 해일을 일으킬 수 있을 정도로 수역을 이동시킬 수 있다. 이는 지진으로 발생하는 해일과 비슷하지만 에너지가 이보다는 더 낮다. 기본적으로는 지진성 해일과 동일하지만 차이점으로는 기상해일은 지진해일과 달리 대양을 횡단하지 못하고, 물을 이동시키는 힘이 어느 정도 오랜 시간 지속되기 때문에 순간적으로 점파원으로 발생하는 해일 모델로 해석할 수 없단 점이다. 기상해일의 에너지는 낮지만 공명으로 높이가 증폭될 수 있는 해안가에서는 지속적으로 해일이 들어오기 때문에 때때로 국지적인 피해와 인명 손실을 입힐 정도로 해일이 강해질 수 있다. 이렇게 큰 피해를 입힌 기상해일은 오대호, 에게해, 영국 해협, 발레아레스 제도 등에서 관측되었으며, 발레아레스 제도에서는 "리사가"(rissaga)라는 명칭이 있을 정도로 흔하다. 시실리섬에서는 이런 해일을 "마루비오"(marubbio)로, 나가사키만에서는 "아비키"(abiki)라고 부른다. 대표적인 파괴적 기상해일의 예시로는 1979년 3월 31일 나가사키만의 해일, 2006년 6월 15일 메노르카섬의 해일이 있다.[95]

기상해일은 열대 저기압이 지나갈 때 낮은 기압으로 해수면이 국지적으로 상승하는 현상인 폭풍해일과 다르고, 강한 해풍으로 일시적으로 해수면이 상승하는 폭풍 영향(Wind setup)과도 다르다. 폭풍 해일과 폭풍 영향은 악천후 시 해안 홍수를 일으키는 위협적인 원인이기도 하지만 이 해일이 발생하는 원인은 지진해일의 기작과는 완전히 다르다.[95] 즉, 파도처럼 발원지를 넘어서 전파될 수 없다.

인공해일 및 유발해일[편집]

1917년 우발적인 사고인 핼리팩스 대폭발로 항구에 최대 18 m 높이의 해일이 밀어닥쳤다.[96]

지구조론적 무기(tectonic weapon)과 같이 지진해일을 유도할 수 있는 방법에 대한 무기화 연구와 최소 1차례 이상의 실전화 실험 시도가 있었다. 제2차 세계 대전 당시 뉴질랜드 육군은 "프로젝트 실"이라는 이름으로 현재의 셰익스피어 지역공원에 폭발물을 사용하여 작은 지진해일을 만들러고 시도했으나 실패했다.[97]

적의 해안선에 핵무기를 이용하여 지진해일을 일으킬 수 있지 않을까에 대한 이론은 여러 차례 연구되었다. 심지어 제2차 세계 대전 당시에도 재래 폭발물을 사용해 지진해일을 일으켜보자는 아이디어가 있었다.[97] 하지만 미국이 태평양 핵실험장에서 핵실험을 한 결과는 그리 좋지 못했다. 크로스로드 작전 당시 비키니 환초 얕은 수심 바로 위와 해저에 20 kT(84 TJ) 핵폭탄 2기를 각각 발사했다. 가장 가까운 섬에서 약 6 km 떨어진 지점으로 발사되었는데 이 핵폭탄이 만들어 낸 해일은 해안선에 도달했을 때 3-4 m 정도 높이에만 그쳤다. 다른 수중 핵무기 실험, 특히 하드텍 I 작전/와후 (심해 실험)와 하드텍 I/엄브렐라(근해 실험)에서도 똑같은 결과가 나왔다. 근해와 심해에서의 해저 폭발 영향을 분석한 결과 폭발의 에너지는 대부분의 에너지가 증기 형성에 쓰이고, 물 위에 수직으로 솟구치는 분수를 만들어내며 일종의 압축파형을 만들기 때문에 지진해일과 같이 전 해양에 영향을 주는 큰 해일을 만들어내지 못한다는 결론을 내렸다.[98] 지진해일은 폭발로는 발생하지 않는, 매우 많은 양의 물이 영구적으로 수직으로 크게 변위해 만들어진다는 특징이 있다.

특성[편집]

지진해일은 지진 이외에도 산사태, 화산 분화, 빙하 분출, 화구 등으로 발생할 수 있다. 지진해일은 두 가지 방향으로 피해를 입히는데 하나는 빠르게 밀려들어오는 물벽의 부수는 힘이고 다른 하나는 높이가 높지 않더라도 대량의 물이 육지에서 빠져나가면서 수많은 잔해물을 빨아들이는 흡입력이다.[45]

일상적인 파도의 파장(파고에서 파고까지의 거리)이 약 100 m, 높이는 최대가 2 m 정도인 반면, 심해에서 발생한 지진해일은 파장이 약 200 km로 매우 길다.[45] 이 지진해일은 시속 800 km 이상의 속도로 이동하지만 파장이 매우 크기 때문에 특정 한 지점에서 파동 한 파장이 지나가는 데 약 20-30분이 걸리며 진폭은 약 1 m 내외에 불과하다.[99] 이 때문에 심해에서는 배에 있는 사람이 지진해일을 느끼지 못할 정도로 감지하기 어렵다.

지진해일의 전파 속도는 수심에 중력 가속도를 곱한 값에다가 제곱근을 구하면 대략적으로 계산할 수 있다. 예를 들어 태평양 수심이 5,000 m라고 가정한다면 지진해일의 속도는 √5000 × 10 = √50000 ≈ 224 미터 매 초 (730 ft/s)이며, 이는 806 킬로미터 매 시 (501 mph) 속도이다. 이 공식은 원래 수심이 얕은 곳에서 파장의 속도를 계산하는 데 사용한다. 하지만 지진해일의 파도는 파장의 길이가 매우 길기 때문에 태평양 심해도 일종의 얕은 바다로 계산해서 풀 수 있다. 실제 사례의 경우에는 1960년 발디비아 지진 당시 칠레에서 일본까지 평균 750 km/h로, 2011년 도호쿠 지방 태평양 해역 지진 당시 일본에서 평균 115 km/h로 해안으로 들어왔다.[100]

지진해일이 해안선에 가까워져 수심이 얕아지면 파의 천수화 현상으로 파도가 압축되어 속도가 시속 80 km 이하로 감소한다. 그런데 그린의 법칙에 따라 파장도 20 km로 줄어들고 대신 높이가 엄청나게 높아진다.[101][102] 이 때 파장의 주기가 매우 길기 때문에 지진해일이 최고 높이까지 도달하는 데 수 분 이상 걸릴 수 있다. 따라서 매우 높은 지진해일을 제외하고선 다가오는 파도가 쇄파 모양을 띄지 않고 그냥 빠르게 물이 쓸려들어오는 조석해일의 모양으로 보인다.[103] 심해와 인접한 열린 만의 해안선은 지형 효과로 지진해일이 가파른 쇄파 모양을 가진 계단 모양의 여러 파도로 보일 수 있다. 특히 리아스식 해안의 만 안쪽은 좁고 길며 깊은 만이 쓰나미의 위력을 집중시킨다. 바다로 돌출된 지형의 끄트머리인 곶에서는 주변에서 밀려오는 해일이 겹쳐 다른 해안과 비교해 같은 지진해일이라도 피해가 더 크고, 작은 해일에도 큰 피해를 입는다.[101][104]

지진해일에서 가장 높은 부분이 해안선에 도달하면 일시적으로 해수면이 상승하는데 이를 런업 현상(run up)이라고 부른다. 런업이 일어나는 높이는 기준 해안선에서 미터 단위로 측정한다.[103] 큰 지진해일은 몇 시간에 걸쳐 여러 차례 닥칠 수 있으며, 한 번 들어올 때마다 파고 사이 오랜 시간이 걸리는 경우도 있다. 또한 해안에 도달한 첫 해일이 가장 높은 높이가 아닐 수 있으며, 이후에 닥친 지진해일이 더 높을 수도 있다.[105]

지진해일의 약 80%는 태평양에서 발생하지만, 호수를 포함해서 큰 수역이 있는 곳이라면 어디에서든지 지진해일이 발생할 수 있다. 하지만 해안선과 해저지형이 지진해일과 복잡한 상호작용을 하기 때문에 일부 국가에서 지진해일의 위협이 더 크다. 예를 들어, 미국과 멕시코의 태평양 연안은 서로 맞닿아 있지만 1788년 이후 미국은 총 10차례 지진해일만 닿은 반면 멕시코는 1732년 이후 최소 25차례 이상 지진해일 피해를 입었다.[106][107] 비슷하게, 일본은 기록된 역사상 100여 차례 이상의 지진해일 피해를 입은 반면 인근의 타이완은 1781년과 1867년 두 차례만 발생했다.[108][109]

지진해일은 육지 근처에서는 해저나 운하, 강 하구 근처 강바닥에 있던 토사, 진흙, 유기물 등이 엉긴 슬러지와 섞여서 밀려오는 경우도 있다. 이러한 "블랙 쓰나미"는 바닷물만 밀려올 때 보다 밀도가 더 높기 때문에 파괴력이 더 커진다. 또한 지진해일의 물을 삼킨 사람이나 지진해일이 물러난 후 건조한 육지에서 날라온 먼지를 흡인한 사람에게 쓰나미 폐라고 부르는 일종의 폐렴을 일으킨다.[110]

전자기장 변동[편집]

바닷물은 좋은 전기 전도체이므로 지자기의 영향을 받아 운동하면 유도 전자기장이 발생한다. 따라서 계속 운동하는 조류에도 일어나는 일이지만, 지진해일 발생 시에는 조류에서 발생하는 전자기장과는 다른 유도 전자기장이 발생하므로 이 전자기장의 관측으로 지진해일에 따른 해수의 변이를 관측할 수 있다.[111][112] 또한 이 전자기장이 전리층에도 영향을 미쳐 지진해일 발생 수 분 후부터 약 1시간정도 지속되는 "전리층 플라스마 감소 현상"(전리층 구멍)이 발생하며 GPS-TEC(GPS 수신점에서 인공위성까지 시선방향에서 전리층의 총 전자수) 관측을 통해 이 현상을 볼 수 있다.[113]

해일의 후퇴 현상[편집]

모든 해일에는 가장 높은 점인 마루와 가장 낮은 점인 골이 존재한다. 지진해일과 같이 널리 전파되는 경우 파도의 마루와 골 어느 한 쪽이 먼저 도착한다. 만약 해안에 먼저 닿은 지점이 해일의 마루인 경우 육지에서는 거대한 파도나 갑작스러운 홍수가 먼저 닥친다. 하지만 먼저 닿은 지점이 골인 경우 해안선이 급격히 후퇴해 평소에는 물에 잠겨 있던 지역이 노출되는 현상이 발생한다. 이렇게 뭍이 드러나는 지역은 수심 수백 m 지역까지도 넘을 수 있으며, 호기심에 바다로 나가거나 물고기를 잡으러다 다시 돌아온 파도에 휩쓸려 사망한 경우가 2004년 인도양 지진해일 등에서 왕왕 발생했다.[114]

피해를 주는 일반적인 지진해일의 파도 주기는 약 12분이다. 따라서 파도가 닥친지 3분이 지나면 바다가 후퇴하면서 해수면보다 훨씬 먼 지역이 뭍으로 드러난다. 그러다 6분간 해안까지 밀려오는 마루가 다가오며 해안선이 파괴된다. 그 후 다시 6분간 마루에서 골로 파장이 바뀌면서 범람했던 물이 급격하게 다시 바다로 빠진다. 이 과정에서 이재민과 잔해들이 바다로 휩쓸린다. 이 과정이 파장이 지나가면서 계속 반복된다.

지진해일 규모 및 강도[편집]

지진처럼 지진해일도 그 규모나 강도를 계산해 서로 다른 지진해일간에 정량적으로 비교하러는 시도들이 여러 차례 있었고 아래가 대표적인 예시이다.[115]

지진해일 강도 척도[편집]

지진해일의 그 강도(Intensity scales)를 측정하는 데 사용되는 척도로는 지중해에서 사용하는 지베르크-암브라지스 계급(1962년 개발)과 태평양에서 사용되는 이마무라-이다 계급(1963년 개발)이 있다. 이마무라-이다 계급은 1972년 솔로비예프가 공식으로 지진해일 척도 "I"를 개발하며 아래와 같이 개량했다.

위 식에서 는 가장 가까운 해안선에 닿은 "지진해일 높이"의 평균 m값으로 지진해일 높이란 지진해일 발생 당시 정상적인 해수면 높이에서 수위가 상승한 정도를 의미한다.[116] 위의 지진해일 강도를 "솔로비예프-이마무라 지진해일 강도 계급"이라고 부르며 NGDC/NOAA[117]과 노보시비리스크 지진해일 연구실이 작성하는 세계 지진해일 목록에서 주요 변수로 많이 사용한다.

위 공식으로 도출되는 각 등급별 지진해일 높이는 아래와 같다.

- I = 2일 경우 = 2.8 m

- I = 3일 경우 = 5.5 m

- I = 4일 경우 = 11 m

- I = 5일 경우 = 22.5 m

- 등등

2004년과 2011년 지진해일이 집중적으로 연구된 데 이어 2013년에는 환경 진도 계급(ESI 2007) 및 유럽 광대역 진도 계급(EMS)에 최대한 맞추기 위해 새로운 12단계 강도 척도인 통합 지진해일 강도 계급(ITIS-2012)이 제안되었다.[118][119]

지진해일 규모[편집]

특정 위치에서 지진해일의 세기를 평가하는 것이 아닌, 지진해일의 그 세기를 정량적으로 계산한 최초의 척도는 머티와 루미스가 퍼텐셜 에너지를 기반으로 제안해 계산한 ML 규모이다.[115] 하지만 지진해일의 퍼텐셜 에너지를 계산하기 매우 어렵기 때문에 이 계급은 거의 사용하지 않는다. 한편 일본의 지진학자 아베 가쓰유키는 지진해일 규모 를 개발했으며, 그 공식은 아래와 같다.

여기서 h는 진원지에서 거리 R만큼 떨어진 지점의 조위계에서 측정한 최대 지진해일의 진폭(m)이며, a, b, D는 지진해일 규모를 모멘트 규모와 최대한 일치하게 만들기 위해 사용하는 보정상수이다.[120]

지진해일의 높이[편집]

지진해일의 높이는 다양한 방법으로 정의할 수 있으며, 아래와 같이 여러 단어에 따라 그 특성과 요소가 달라진다.[121][122][123][124]

- 지진해일의 진폭(Amplitude), 파고(Wave Height, 波高), 지진해일 파고(Tsunami Height): 지진해일 발생 당시 정상적인 해수면(만조에서 간조 사이 당시 시각 기준 조수 높이)를 기준으로 지진해일 파도의 높이(파고)를 의미한다. 보통 다른 유형의 파도 높이를 측정할 때 사용하는 골에서 마루까지의 높이와는 다르다.[125] 해안의 조위관측소나 험조장 등에서 조위관측기로 관측한다.

- 최대 높이, 해일소상고(Run-up Height), 범람 높이(Inundation Height): 지상고도 해발면 기준으로 지진해일이 도달한 최대 높이를 뜻하며 최대 높이로 불리는 해일소상고는 해수면을 기준으로 쓰나미가 닿은 지상의 최대 해발고도를 뜻하기도 하다.[126]

- 침수고(Flow Depth, 浸水深): 해발고도 혹은 해수면과 상관 없이 지상을 기준으로 지진해일이 닿은 최대 높이를 의미한다. 육지의 구조물에 남아 있는 지상으로부터 침수 흔적 높이로 잰다.

- 최대 수위((Maximum) Water Level, 痕跡高): 지진해일이 닿은 흔적 혹은 수심표에서 보이는 해수면 기준 최대 수면 높이를 의미한다. 최대수위는 반드시 범람선 사이 어느 곳에서도 나타날 수 있기 때문에 지진해일의 최대 높이가 최대 수위와는 같다고 말할 수 없으며 다를 수 있다.[126]

- 최대소상고, 소상고(遡上高): 평상시의 조위면을 기준으로 육지의 경사면이나 절벽 등에 남아 있는 침수 흔적이 가장 높이 남아 있는 높이를 뜻한다.

지진해일 기록은 보통 조위계로 측정한다.[127] 하지만 거대해일의 파고를 정확하게 측정하기는 어렵다. 지금까지 초거대지진의 파고로 알려진 기록은 실제로 지진해일 파도의 도달 고도(소상고)를 표시한 것이다. 소상고는 육지로 밀려온 지진해일이 해발고도 몇 미터에 도달했는지 나타내는 값이므로 현장 조사를 통해 쉽게 파악할 수 있다는 점이 있으며, V자형 만 등 특정 지형에 따라 지진해일이 파고 자체가 높아지면서 매우 높은 곳까지 물결이 치는 경우가 있다. 즉 지진해일의 최대 도달 고도(최대소상고)는 실제 파고(해안에서 평균 해수면에 대한 지진해일의 높이)보다 높은 경우가 많다. 일본에서 확실하게 밝혀진 최대 파고 중 하나는 1896년 메이지 산리쿠 해역 지진 당시 료리만의 38.2 m인데, 이는 V자형의 만 안쪽에 있던 해발고도 38.2 m의 고개를 넘었다는 사실에 근거한 최대소상고 값이다. 이는 해안에서 관측한 지진해일의 높이가 아니다.[128]

최대소상고와 피해와의 관계[편집]

육상에서의 침수 높이와 피해 사이의 관계는 도호쿠 지방 태평양 해역 지진 피해지역에서 조사에 따르면 침수고가 2 m를 넘을 시 목조 건물의 구조파괴가 발생하기 시작해 주택 완전붕괴율이 급증하기 시작함과 동시에 건물 전체의 유실률도 증가하기 시작하며, 4 m를 넘으면 목조 주택 대부분이 유실된다는 결과가 나왔다.[129]

한편 쓰나미경보가 발령되었던 해안을 대상으로 해안에서의 파고와 그 피해 관계에 대해 2010년 칠레 지진과 2011년 도호쿠 지방 태평양 해역 지진 당시 일본에서의 피해 지역에서 조사한 결과 그 경향성은 아래와 같다.[129]

- 선박이나 어업 시설의 피해는 수십 cm의 파고에서도 발생했다.

- 해안 제방 바깥쪽에 있는 항만 시설이나 항만 도로는 파고 0.7 m 정도(T.P.+1.3 m 정도)에서부터 침수 피해가 발생한다.

- 주택 피해는 T.P.+1.0 m 정도 이하(대체로 파고 1 m 미만)에서는 해안 제방 안쪽의 주거지역은 침수되지 않지만, 파고 1-2 m서부터 바닥 침수가 발생하기 시작하고 파고 3 m부터 전소 및 유실 피해가 발생하기 시작하며, 5-6 m부터는 피해가 급증한다.

- 인명 피해는 파고 2 m 정도서부터 발생하기 시작해 4-5 m부터 피해율이 급증하기 시작한다.

- 단, 파고 1 m 정도의 지진해일은 간조-만조에 따른 조위 변화가 더해져 예상보다 더 큰, 혹은 더 적은 피해가 발생할 가능성이 있다.

| 침수고 (m) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 목조 주택 | (표류물에 직격당해 피해가 발생할 수 있음) | 부분 파괴됨 | 전면적으로 파괴된다. | ||||||||||

| 석조 주택 | 견더낸다. | 전면적으로 파괴된다. | |||||||||||

| RC 구조 | 견더낸다. | 전면적으로 파괴된다. | |||||||||||

| 방조림 | 표류물을 막고 피해는 경미하다. | 표류물을 막고 부분적인 피해가 발생한다. | 효과가 없고 피해도 크다. | ||||||||||

| 해안의 파고 (m) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||

| 어선 | 피해가 발생하기 시작한다. | 피해율 50% | 피해율 100% | ||||||||||

| 수산양식용 가두리 | 피해가 발생한다. | ||||||||||||

| 소리 | 파도소리나 폭풍우 소리처럼 면이 부서지는 파도에서 발생하는 연속적인 소리가 난다. | ||||||||||||

| 천둥소리 같은, 해안에서 밀려들어오는 파도에서 나는 큰 소리. 멀리까지 들리진 않는다. | |||||||||||||

| 멀리서 번개나 폭발음처럼 절벽에 파도가 부딪히는 매우 큰 소리. 멀리까지도 잘 들린다. | |||||||||||||

| 침수[129] | 해안 제방 바깥쪽(바다쪽)에서 침수가 발생할 수 있다. | 해안 제방 안쪽(육지쪽)에서도 침수가 발생할 수 있다. | |||||||||||

| 주의보/경보 (대한민국)[134] |

지진해일주의보 규모 M6.0 이상의 해저지진이 발생하여 우리나라 해안가에 지진해일 내습이 예상되는 경우 |

지진해일경보 규모 M6.0 이상의 해저지진이 발생하여 우리나라 해안가에 지진해일 내습이 예상되는 경우 | |||||||||||

| 주의보/경보 (일본)[133] |

쓰나미주의보 바다에 있는 사람은 즉시 바다에서 나와 해안을 떠나야 한다. |

쓰나미경보 해안가나 강가에 있는 사람은 즉시 고지대나 피난용 건물 등 안전한 장소로 대피해야 한다. |

대쓰나미경보 해안가나 강가에 있는 사람은 즉시 고지대나 피난용 건물 등 안전한 장소로 대피해야 한다. | ||||||||||

지진해일의 피해 양상[편집]

지진해일에서 밀려오는 물의 압력은 매우 커서 연안 매우 넓은 지역에 피해를 준다. 인명 피해는 30 cm 높이 지진해일에서도 발생하며 피해 정도는 파고(침수고)와 유속과 깊은 연관이 있는데[135] 침수고가 2 m, 4 m, 8 m로 점점 커질수록 피해 양상이 크게 달라진다고 알려져 있다.[136] 2011년 도호쿠 지방 태평양 해역 지진의 경우에는 일본 미야기현 내에서 2 m를 기점으로 건축물의 유실 정도가 폭증하기 시작해 6 m에서 유실률은 80%에 달했다고 조사되었다.[137]

| 지진해일 높이 | 1 m | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 목조 주택 | 부분 붕괴 | 완전 붕괴 | ||||||||

| 석조 주택 | 피해를 버팀 | 완전 붕괴 | ||||||||

| 철근 콘크리트조 | 피해를 버팀 | 완전 붕괴 | ||||||||

| 어선 | 피해 발생 | 피해율 50% | 피해율 100% | |||||||

| 방조림 | 피해 경감 및 표류물 막음 지진해일 완화 |

부분 피해 표류물 막음 |

전면적 피해 완화 효과 없음 | |||||||

| 양식장 가두리 | 피해 발생 | |||||||||

예를 들어 높이 2 m의 일반 파도와 지진해일을 비교하면 2 m의 일반 파도는 평소 편서풍, 저기압 등의 기류, 달의 중력 등의 영향을 받기 때문에 적지 않은 요동이 발생한다. 이 요동의 차이가 최대 2 m인 것일 뿐 파장이나 파도를 형성하는 물의 양은 상대적으로 적기 때문에 해안가에 도달해도 해안 지역에 피해를 입히는 일은 그다지 많지 않다. 이에 반해 2 m의 지진해일은 지진 등으로 인한 해저의 융기 혹은 침강으로 해수면 자체가 평소보다 2 m 더 높아져 그대로 해안을 향해 밀고 들어오는 것이다. 즉 해수면이 갑자기 2 m 상승했다고 봐야 한다.[138]

즉, 2 m의 일반 파도는 해안에 소량의 바닷물을 뿌리는 정도인 반면 2 m의 지진해일은 수 kL의 바닷물을 한꺼번에 해안가로 덮치게 해 자동차와 수많은 사람들을 덮칠 수 있을 정도의 힘을 가지고 있다. 2 m 파도가 가진 물의 양은 높이 2 m ×파장수 (m)×0.5×약 0.5×해안 길이(m)로 1 m 길이의 해안에 밀려오는 파도의 수량은 파장 3 m로 가정 시 약 1.5 m3(1,500 L)로 드럼통 몇 통 분량이다. 반면 2 m 지진해일에 있는 물의 양은 높이 2 m×파장 수십 km×0.5×0.5×해안 길이(m)이며 1 m 길이의 해안에 밀려오는 지진해일의 수량은 파장 10 km로 계산 시 약 5,000 m3(5,000 kL)로 수영장 두 개 분량으로 큰 차이가 난다. 2003년 도카치 해역 지진 발생 당시에는 실제로 2 m의 지진해일에 휩쓸려 사람이 사망한 것이 확인되었다. 또한 육지에 지진해일이 가까워지면 물의 흐름이 건축물을 파괴하면서 내륙으로 이동하며 그 잔해들이 휘감기면서 파괴력이 더욱 강해진다. 또한 유빙이나 해빙 등 표류물이 동반될 경우 피해가 더 커진다.[138]

지진해일이 물러간 이후에도 파손된 주택, 도심지, 공장, 연료 탱크가 불타면서 발생하는 지진해일 화재, 냉각 기능을 상실한 원자력 발전소의 방사성 물질 유출과 같은 2차 피해도 발생한다.

사람이 지진해일에 휩쓸리면 해저의 모래나 바위와 미생물, 유해 물질 등이 포함된 해일의 물 때문에 휩쓸리다 구조된 경우라도 골절, 타박상 등의 외상 이외에도 폐에 미생물, 기름, 모래, 진흙 등을 흡입하면서 발생하는 질환인 "지진해일 폐"로 건강 피해가 발생할 수 있다.[139]

하구에서 강으로 유입된 지진해일은 수십 km 안쪽 상류까지 거슬러 올라갈 수 있다. 하천을 타고 올라가는 지진해일은 전파 속도가 빨라지고 상류로 올라가는 거리가 더 길어지는 경향이 있다. 이 때 끝부분의 파는 파쇄단파와 파상단파 두 가지가 있다. 1960년 발디비아 지진에서는 일본 오키나와 이시카와시 이시카와강을 거슬러 올라간 지진해일이 가옥 침수 피해를 입혔고, 2003년 9월 26일 발생한 도카치 해역 지진에서는 지진해일이 물결 모양의 단파를 이루며 일본 홋카이도 도카치강을 거슬러 오르는 모습이 일본 자위대 항공기에 촬영되었다. 당시 지진해일은 하구에서 약 11 km 상류를 거슬러 올라갔다. 2011년 도호쿠 지방 태평양 해역 지진 당시에는 간토 지방에서 도네강 40 km, 에도가와강 3 km, 다마강 13 km, 이라강 28 km 등 대부분의 강에서 지진해일이 수십 km를 거슬러 올라갔다.[140] 이 때문에 바다에 접해 있지 않은 일본 사이타마현에서도 지진 이후 지진해일 피해에 대응하기 위한 방재 계획을 검토하기 시작했다.[141]

지진해일 경고와 피해 예방[편집]

갑작스런 해안선 후퇴 현상은 지진해일을 가장 간단하게 경고하는 현상이다. 해안선 후퇴를 본 사람(많은 증인들이 무언가 빨아들이는 소리가 났다고 말함)이 이를 눈치채 곧바로 고지대로 대피하거나 인근의 고층건물로 피신해 생존한 사례가 있다.[142]

2004년 인도양 지진해일 당시 태국 푸껫 북부의 마이까오 해변에서 휴가를 보내던 틸리 스미스라는 10살의 영국인 관광객 소녀가 학교 지리학 시간에서 배웠던 지진해일 지식을 가지고 바다가 급격하게 물러나고 거품이 일러오는 것이 경고 신호라는 것을 눈치챘다. 그녀는 부모에게 지진해일에 대해 배웠다며 지진해일이 임박했다고 알렸다. 스미스와 부모들은 다른 관광객들에게 쓰나미를 경고하고 대피시켜 수백명을 안전하게 대피시켰다.[143] 하지만 2004년 인도양 지진해일의 경우 아프리카 해안이나 동쪽을 바다로 닿은 해안 지역에서는 해안선 후퇴 현상이 보고되지 않았다. 이는 첫 파고가 거대한 조산대의 동쪽에서는 아래쪽 방향으로, 서쪽에는 위쪽 방향으로 이동했기 때문이다. 서쪽 방향의 파도는 올라가는 파가 첫 파였으며 아프리카 연안 및 인도 등 여러 인도양 서부 지역을 덮쳤다.

지진의 규모와 진앙을 알고 있더라도 지진해일을 정확하게 예측할 순 없다. 지질학자, 해양학자, 지진학자들이 각 지진을 분석하고 여러 가지 요인을 고려해 지진해일 경보를 발령할 지, 발령하지 않을 지 결정한다. 하지만 지진해일이 임박했다는 여러 경고 신호가 있으며 자동화된 체계를 통해 지진 발생 직후 이러한 경고를 캐치해 경보를 발령하여 생명을 구할 수 있다. 가장 성공적인 체계로는 부표에 설치된 해상 압력 센서를 이용해 상부 물층의 압력을 확인, 갑작스러운 비정상적인 해일의 움직임을 체크하는 경보 체계이다.

지진해일 위협이 큰 지역에서는 보통 지진해일 경고 체계를 통해 해일이 육지에 도달하기 전에 주민들에게 경보를 보낸다. 태평양 중에서 지진해일이 닿기 쉬운 미국 서해안에서는 지진해일 경고 표지판에 대피 경로가 표기되어 있다. 일본에서는 국민들이 지진과 지진해일에 대한 교육을 받으며, 일본의 각 해안선에서는 주변 언덕 꼭대기에 쓰나미 경고 표지판을 설치해 경고 사이렌과 함께 사람들에게 경각심을 계속 일깨워준다.[144]

하와이 호놀룰루에는 태평양 지진해일 경보 센터(PTWC)가 있다. PTWC는 태평양의 지진 활동을 감시한다. 충분히 큰 규모의 지진이 발생했고 기타 추가 정보가 들어온다면 센터에서 쓰나미 경보를 발령한다. 태평양 주변의 섭입대에서는 지진 활동이 활발하지만 모든 지진 활동이 전부 지진해일을 일으키진 않는다. 이 때문에 컴퓨터의 도움을 받아 태평양과 인접한 육지에서 발생할 수 있는 모든 지진해일의 위협도를 분석한다.

인도양 지진해일 이후 각국 정부와 유엔 재난경감위원회(UNDRR)는 전 세계 모든 해안 지역의 지진해일 위협을 재평가하고 인도양 지역에도 지진해일 경보 체계를 설치했다.[145]

컴퓨터 시뮬레이션을 통해 지진해일 도달 시각을 수 분 이내에 바로 예측할 수 있다. 해저 압력계에서 실시간으로 정보를 받을 수 있다. 이러한 압력 측정값과 기타 지진 정보, 해저의 모양(수심 측량 자료), 해안 지형 등을 바탕으로 컴퓨터 모델이 다가오는 지진해일의 진폭과 그 도달 시각을 추정한다. 모든 환태평양 국가는 이런 전세계적 지진해일 경보 체계에 협력하고 대피 및 기타 준비 절차를 정기적으로 연습한다. 일본에서는 정부, 지방정부, 응급 서비스와 국민들이 이러한 대비를 의무화하고 있다.

미국 서해안에서는 미국 국립기상청이 긴급 사이렌과 긴급 경보 체계(EAS)를 사용해 텔레비전과 라디오로 지진해일 위협을 방송한다.

동물의 반응[편집]

일부 동물학자들은 소수의 동물이 지진이나 지진해일에서 발생하는 아음속 레일리파를 감지할 수 있다고 주장한다. 이 가설이 맞다면 동물의 행동을 감시해 사전에 지진이나 지진해일에 대한 경고를 알 수 있다. 하지만 이러한 굉관이상현상 주장에 대한 근거는 논란의 여지가 많으며 널리 받아들여지지 않는다. 1755년 리스본 지진 당시 일부 동물은 고지대로 도망갔지만, 같은 지역에 있던 동물 대다수는 가만히 있다 전부 익사했다는 근거 없는 주장도 있다. 이 현상은 2004년 인도양 지진해일 당시 스리랑카의 언론 매체에서도 나온 바가 있었다.[146] 2004년 당시 있었던 이 현상은 코끼리와 같은 특정 동물은 지진해일이 해안가에 다가오는 소리를 들었을 가능성이 있다. 코끼리는 소음이 다가오는 방향의 반대편으로 도망가는 버릇이 있다. 반면 일부 사람들은 물빠진 해안에 나가 조사했고 그 결과 많은 사람들이 익사했다.[147]

피해 완화[편집]

지진해일이 자주 발생하는 일부 국가에서는 육지에서 발생하는 피해를 줄이기 위해 여러 지진공학적 조치를 취한다.

일본은 1896년 메이지 산리쿠 해역 지진 피해 이후 지진과학 연구와 방재조치를 처음으로 시작하며 점차 정교한 대책과 방재 계획을 수립했다.[148] 해안 지역에는 인구밀집지역 보호를 위해 최대 12 m 높이의 지진해일 방조제를 건설했다. 그 외에 최대 15.5 m 높이의 수문을 건설해 지진해일 피해를 막아보러 시도했다. 하지만 2011년 도호쿠 지방 태평양 해역 지진의 사례처럼 이런 거대한 방조제를 넘는 지진해일도 종종 나와 그 효과에 대한 논쟁이 있다.[149] 또한 방조제가 지진해일 피해를 이겨내지 못해도 사람들이 방조제가 있어서 괜찮다는 "낙관 편견"을 가져 큰 피해를 입는 경우도 있다.

후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고는 2011년 도호쿠 지방 태평양 해역 지진 당시 지진해일이 원전의 방조제 높이를 넘어 덮치면서 발생했다.[150] 지진해일 위협이 큰 이와테현에서는 해안가의 다로정에 총 25 km의 장벽을 세웠다. 하지만 2011년 지진해일로 방조제 50% 이상이 붕괴되고 치명적인 피해를 입었다.[151] 다만 후다이촌에서는 높이 15.5 m의 방조제가 붕괴하지 않아 지진해일을 막아내 피해가 매우 경미했다.[152][153][154][155]

홋카이도의 오쿠시리정(섬)은 1993년 홋카이도 남서쪽 해역 지진 발생 후 2-5분 안에 닥친 지진해일이 거의 30 m 높이에 달해 10층 아파트 높이와 비슷했다.[156][157] 항구의 아오나에 마을은 지진해일 방조제로 한바퀴 둘러싸여 있었지만 지진해일이 벽을 덮쳐 넘어 마을의 모든 목조 건축물이 파괴되었다. 방조제는 지진해일의 속도를 늦추고 높이를 낮추긴 했지만 큰 파괴와 인명 손실을 막지는 못했다.[158]

같이 보기[편집]

각주[편집]

- ↑ “Tsunami Terminology”. NOAA. 2011년 2월 25일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 7월 15일에 확인함.

- ↑ Wells, John C. (1990). 《Longman pronunciation dictionary》. Harlow, England: Longman. 736쪽. ISBN 978-0-582-05383-0. Entry: "tsunami"

- ↑ “tsunami”. 《Macmillan Dictionary》. 2018년 11월 23일에 확인함.

- ↑ “tsunami”. 《메리엄-웹스터 사전》.

- ↑ “tsunami”. 《Longman Dictionary of Contemporary English》. Longman. 2019년 8월 19일에 확인함.

- ↑ Barbara Ferreira (2011년 4월 17일). “When icebergs capsize, tsunamis may ensue”. 《Nature》. 2011년 11월 4일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 4월 27일에 확인함.

- ↑ 대한민국 기상청. “지진해일이란?”. 온라인 지진 과학관. 2024년 1월 15일에 확인함.

- ↑ “NASA Finds Japan Tsunami Waves Merged, Doubling Power”. 《Jet Propulsion Laboratory》. 2016년 11월 3일에 확인함.

- ↑ “Tsunami 101”. University of Washington. 2018년 12월 1일에 확인함.

- ↑ “Definition of Tidal Wave”.

- ↑ “What does "tsunami" mean?”. Earth and Space Sciences, University of Washington. 2018년 12월 1일에 확인함.

- ↑ Fradin, Judith Bloom and Dennis Brindell (2008). 《Witness to Disaster: Tsunamis》. Washington, D.C.: National Geographic Society. 42–43쪽. 2012년 4월 6일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ “Earthquakes with 50,000 or More Deaths”. U.S. Geological Survey. 2013년 6월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ “Indian Ocean tsunami anniversary: Memorial events held”. 《BBC News》. 2014년 12월 26일. 2016년 11월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2016년 12월 15일에 확인함.

- ↑ 가 나 Thucydides: “A History of the Peloponnesian War”, 3.89.1–4

- ↑ 가 나 다 Smid, T. C. (April 1970). 《'Tsunamis' in Greek Literature》. 《Greece & Rome》 17 2판. 100–104쪽.

- ↑ [a. Jap. tsunami, tunami, f. tsu harbour + nami waves.—Oxford English Dictionary]

- ↑ 홍석재. “지진으로 인한 해일, 왜 '쓰나미(tsunami)'라 부르나?”. 노컷뉴스.

- ↑ 김용범. “'쓰나미' 현상이란?”. 머니투데이.

- ↑ “Definition of Tidal Wave”. 2016년 11월 3일에 확인함.

- ↑ "Tidal", The American Heritage Stedman's Medical Dictionary. Houghton Mifflin Company. 11 November 2008.Dictionary.reference.com

- ↑ -al. (n.d.). Dictionary.com Unabridged (v 1.1). Retrieved November 11, 2008, Dictionary.reference.com

- ↑ “Seismic Sea Wave – Tsunami Glossary”. 2016년 11월 3일에 확인함.

- ↑ “tsunamis”. 2016년 11월 3일에 확인함.

- ↑ postcode=3001, corporateName=Bureau of Meteorology; address=GPO Box 1289, Melbourne, Victoria, Australia. “Joint Australian Tsunami Warning Centre”. 2016년 11월 3일에 확인함.

- ↑ Svennevig, Kristian; Hermanns, Reginald L.; Keiding, Marie; Binder, Daniel; Citterio, Michelle; Dahl-Jensen, Trine; Mertl, Stefan; Sørensen, Erik Vest; Voss, Peter H. (2022년 7월 23일). “A large frozen debris avalanche entraining warming permafrost ground—the June 2021 Assapaat landslide, West Greenland”. 《Landslides》 (Springer Link) 19 (11): 2549–2567. Bibcode:2022Lands..19.2549S. doi:10.1007/s10346-022-01922-7.

- ↑ “南海地震の県内被害記録”. 《www.data.jma.go.jp》. 徳島地方気象台. 2023년 4월 22일에 확인함.

- ↑ Indian Ocean tsunami anniversary: Memorial events held 26 December 2014, BBC News

- ↑ The 10 most destructive tsunamis in history 보관됨 2013-12-04 - 웨이백 머신, Australian Geographic, March 16, 2011.

- ↑ Billi A, Funiciello R, Minelli L, Faccenna C, Neri G, Orecchio B, Presti D (2008). “On the cause of the 1908 Messina tsunami, southern Italy”. 《Geophysical Research Letters》 35 (6): L06301. Bibcode:2008GeoRL..35.6301B. doi:10.1029/2008GL033251.

- ↑ Haslett, Simon K; Mellor, Holly E.; Bryant, Edward A. (2009). “Meteo-tsunami hazard associated with summer thunderstorms in the United Kingdom”. 《Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C》 43 (17–18): 1016–1022. Bibcode:2009PCE....34.1016H. doi:10.1016/j.pce.2009.10.005.

- ↑ Haslett, Simon K; Bryant, Edward A. (2009). “Meteorological Tsunamis in Southern Britain: an Historical Review”. 《The Geographical Review》 99 (2): 146–163. doi:10.1111/j.1931-0846.2009.tb00424.x. S2CID 162412431.

- ↑ Thucydides: “A History of the Peloponnesian War”, 3.89.5

- ↑ Kelly, Gavin (2004). “Ammianus and the Great Tsunami”. 《The Journal of Roman Studies》 94 (141): 141–167. doi:10.2307/4135013. hdl:20.500.11820/635a4807-14c9-4044-9caa-8f8e3005cb24. JSTOR 4135013. S2CID 160152988.

- ↑ Stanley, Jean-Daniel & Jorstad, Thomas F. (2005), "The 365 A.D. Tsunami Destruction of Alexandria, Egypt: Erosion, Deformation of Strata and Introduction of Allochthonous Material 보관됨 2017-05-25 - 웨이백 머신"

- ↑ Haugen, K; Lovholt, F; Harbitz, C (2005). “Fundamental mechanisms for tsunami generation by submarine mass flows in idealised geometries”. 《Marine and Petroleum Geology》 22 (1–2): 209–217. Bibcode:2005MarPG..22..209H. doi:10.1016/j.marpetgeo.2004.10.016.

- ↑ “Tsunami Locations & Occurrences”. National Weather Service. 2022년 1월 16일에 확인함.

- ↑ Krieger, Lisa M. (2022년 1월 15일). “Volcanic tsunamis: Why they are so difficult to predict”. 《The Mercury News》. 2022년 1월 16일에 확인함.

- ↑ “Tsunamis”. 《National Geographic》. 2021년 4월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 1월 16일에 확인함.

- ↑ Margaritondo, G (2005). “Explaining the physics of tsunamis to undergraduate and non-physics students” (PDF). 《European Journal of Physics》 26 (3): 401–407. Bibcode:2005EJPh...26..401M. doi:10.1088/0143-0807/26/3/007. S2CID 7512603. 2019년 2월 19일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서.

- ↑ Voit, S.S (1987). “Tsunamis”. 《Annual Review of Fluid Mechanics》 19 (1): 217–236. Bibcode:1987AnRFM..19..217V. doi:10.1146/annurev.fl.19.010187.001245.

- ↑ Tia Ghose (2014). “Are Ocean Asteroid Impacts Really a Serious Threat?”.

- ↑ “How do earthquakes generate tsunamis?”. University of Washington. 2007년 2월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ 気象庁

- ↑ 가 나 다 宇津、2001年

- ↑ Lynnes, C. S.; Lay, T. (1988), “Source Process of the Great 1977 Sumba Earthquake” (PDF), 《Geophysical Research Letters》 (American Geophysical Union) 93 (B11): 13,407–13,420, Bibcode:1988JGR....9313407L, doi:10.1029/JB093iB11p13407

- ↑ Kanamori H. (1971). “Seismological evidence for a lithospheric normal faulting – the Sanriku earthquake of 1933”. 《Physics of the Earth and Planetary Interiors》 4 (4): 298–300. Bibcode:1971PEPI....4..289K. doi:10.1016/0031-9201(71)90013-6.

- ↑ Facts and figures: how tsunamis form 보관됨 2013-11-05 - 웨이백 머신, Australian Geographic, March 18, 2011.

- ↑ 대한민국 기상청. “지진해일의 발생 원리”. 온라인 지진 과학관. 2024년 1월 23일에 확인함.

- ↑ 1 津波の基本知識 Archived 2012년 4월 20일 - 웨이백 머신 津波防災マニュアル 石垣地方気象台、2012年2月5日閲覧。

- ↑ 대한민국 기상청. “지진해일의 발생 원인”. 온라인 지진 과학관. 2024년 1월 23일에 확인함.

- ↑ Fisher, Scott; Goff, James; Cundy, Andrew; Sear, David (2023). “A qualitative review of tsunamis in Hawaiʻi”. 《Natural Hazards》 118 (3): 1797–1832. Bibcode:2023NatHa.118.1797F. doi:10.1007/s11069-023-06076-w. S2CID 259868444.

- ↑ Kanamori, H. (1972). “Mechanism of tsunami earthquakes” (PDF). 《Physics of the Earth and Planetary Interiors》 6 (5): 346–359. Bibcode:1972PEPI....6..346K. doi:10.1016/0031-9201(72)90058-1. 2016년 2월 22일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2016년 2월 15일에 확인함.

- ↑ “The Aitape PNG Earthquake/Tsunami”. 《Geoscience Australia》. Australian Government. 2007년 5월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2007년 4월 2일에 확인함.

- ↑ Skimming the surface of underwater landslides 2016

- ↑ Margonellis, Lisa (October 2014). “An Inconvenient Ice”. 《Scientific American》 (Nature America) 311 (4): 82–89. Bibcode:2014SciAm.311d..82M. doi:10.1038/scientificamerican1014-82. PMID 25314880.

- ↑ Intergovernmental Oceanographic Commission. “Tsunami Glossary”. 《Technical Series》. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2011년 3월 2일에 확인함.

- ↑ “Tsunami Terms”. The National Tsunami Hazard Mitigation Program. 1946년 4월 1일. 2011년 2월 25일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 3월 2일에 확인함.

- ↑ Bryant, E. (2008). 〈5. Earthquake-generated tsunami〉. 《Tsunami: the underrated hazard》 2판. Springer. 129–138쪽. ISBN 978-3-540-74273-9. 2011년 7월 19일에 확인함.

- ↑ 河角廣「有史以來の地震活動より見たる我國各地の地震危險度及び最高震度の期待値」『東京大學地震研究所彙報』第29冊 第3号, 1951.10.5, pp.469-482, hdl:2261/11692

- ↑ 阿部勝征 日本付近に発生した津波の規模(1498年-2006年)

- ↑ 가 나 阿部勝征(1988)、「津波マグニチュードによる日本付近の地震津波の定量化」 『地震研究所彙報』 1988年 63巻 3号 p.289-303.hdl:2261/13019

- ↑ “阿部勝征、日本付近に発生した津波の規模(1498年-2006年)”. 2016년 3월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2019년 6월 18일에 확인함.

- ↑ 가 나 『災害教訓の継承に関する専門調査会報告書』(平成17年3月)「1896 明治三陸地震津波 第2章 明治三陸地震津波 Archived 2011년 3월 24일 - 웨이백 머신」中央防災会議

- ↑ Satoshi Ide, Annemarie Baltay, Gregory C. Beroza, "Shallow Dynamic Overshoot and Energetic Deep Rupture in the 2011 Mw 9.0 Tohoku-Oki Earthquake." Science 17 Jun 2011: Vol.332, Issue 6036, pp.1426-1429, doi 10.1126/science.1207020

- ↑ 「東日本大震災6カ月 巨大地震の謎は解明できたのか Archived 2011년 9월 12일 - 웨이백 머신」産経新聞/MSN産経ニュース(2011年9月11日)

- ↑ 東京大学大学院 Archived 2017년 5월 31일 - 웨이백 머신 井出哲「東北沖地震の二面性 -浅部のすべり過ぎと深部の高周波震動-」

- ↑ Office of Emergency Services Plan (October 2005). “Tsunami Emergency Response Plan” (PDF). County of San Luis Obispo.

- ↑ Intergovernmental Oceanographic Commission. “Tsunami Glossary”. 《Technical Series》. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2011년 3월 2일에 확인함.

- ↑ “Tsunami Terms”. The National Tsunami Hazard Mitigation Program. 1946년 4월 1일. 2011년 2월 25일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 3월 2일에 확인함.

- ↑ “The 1960 Tsunami, Hilo”. Hvo.wr.usgs.gov. 2011년 3월 2일에 확인함.

- ↑ “Tsunami time travel map”. Tsunami Laboratory, Novosibirsk, Russia. 2012년 4월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 7월 20일에 확인함.

- ↑ “Time travel map: Active Fault Research Center: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japan”. Staff.aist.go.jp. 2012년 7월 17일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 12월 24일에 확인함.

- ↑ “Oregon Coast tsunami: Serious damage reports from Brookings, Crescent City ports (photos, video)”. Oregonlive.com. 2011년 3월 12일. 2018년 6월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 6월 13일에 확인함.

- ↑ “$1.2M FEMA Tsunami Grant To Ore.'s Curry County”. ktvz. 2011년 6월 10일. 2011년 6월 16일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 6월 13일에 확인함.

- ↑ “東日本大震災の大津波、太平洋を往復・・チリで反射、日本に/気象庁気象研究所・岡田正実客員研究員ら発表” (일본어). 日本共産党嶺南地区委員会. 2014년 5월 2일. 2017년 8월 20일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 8월 10일에 확인함.

- ↑ 「津波融合し威力倍増か 海底地形が影響とNASA Archived 2011년 12월 6일 - 웨이백 머신」『産経新聞』2011年12月6日、および『読売新聞』2011年12月6日夕刊3版2面「津波巨大化の場面、米仏の衛星が初観測 Archived 2012년 2월 6일 - 웨이백 머신틀:リンク切れ」

- ↑ Kremer, Katrina; Simpson, Guy; Girardclos, Stéphanie (2012년 10월 28일). “Giant Lake Geneva tsunami in AD 563”. 《Nature Geoscience》 (Nature) 5 (11): 2–3. Bibcode:2012NatGe...5..756K. doi:10.1038/ngeo1618.

- ↑ Marshall, Jessica (2012년 10월 28일). “Ancient tsunami devastated Lake Geneva shoreline”. 《Nature》. doi:10.1038/nature.2012.11670. S2CID 130238584. 2012년 11월 5일에 확인함.

- ↑ George Pararas-Carayannis (1999). “The Mega-Tsunami of July 9, 1958 in Lituya Bay, Alaska”. 2014년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “alaskashipwreck.com Alaska Shipwrecks (B)”.

- ↑ “alaskashipwreck.com Alaska Shipwrecks (S)”.

- ↑ “Dickson, Ian, "60 Years Ago: The 1958 Earthquake and Lituya Bay Megatsunami," University of Alaska Fairbanks Alaska Earthquake Center, July 13, 2018 Retrieved December 2, 2018.”.

- ↑ “Today the forty-fifth anniversary - Vajont, the wall of water that killed Longarone”. La Stampa. 2008년 10월 9일. 2012년 9월 30일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 3월 11일에 확인함.

- ↑ Petley, Dave (Professor) (2008년 12월 11일). “The Vaiont (Vajont) landslide of 1963”. The Landslide Blog. 2013년 12월 6일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 2월 26일에 확인함.

- ↑ Duff, Mark (2013년 10월 10일). “Italy Vajont anniversary: Night of the 'tsunami'”. 《BBC News》. Bbc.co.uk. 2014년 2월 27일에 확인함.

- ↑ Ewing, Lesley; Flick, Reinhard E.; Synolakis, Costas E. (2010년 9월 1일). “A review of coastal community vulnerabilities toward resilience benefits from disaster reduction measures”. 《Environmental Hazards》 9 (3): 225. doi:10.3763/ehaz.2010.0050. S2CID 153898787.

- ↑ Pararas-Carayannis, George (2002). “Evaluation of the threat of mega tsunami generation from postulated massive slope failures of the island volcanoes on La Palma, Canary Islands, and on the island of Hawaii”. 《Science of Tsunami Hazards》 20 (5): 251–277. 2014년 9월 7일에 확인함.

- ↑ Paris, R. (2015). “Source mechanisms of volcanic tsunamis”. 《Phil. Trans. R. Soc.》 373 (2053). Bibcode:2015RSPTA.37340380P. doi:10.1098/rsta.2014.0380. PMID 26392617. S2CID 43187708.

- ↑ 가 나 Latter, J. H. (1981). “Tsunamis of volcanic origin: Summary of causes, with particular reference to Krakatoa, 1883”. 《Bulletin Volcanologique》 44 (3): 467–490. Bibcode:1981BVol...44..467L. doi:10.1007/BF02600578. S2CID 129637214.

- ↑ Ramdhani, Jabbar (2018년 12월 23일). “Update Terkini BMKG: Yang Terjadi di Anyer Bukan Tsunami karena Gempa”. 《detiknews》 (인도네시아어). 2018년 12월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 12월 23일에 확인함.

- ↑ Day, Simon J. (2015). 〈Volcanic Tsunamis〉. 《The Encyclopedia of Volcanoes》. Elsevier. 993–1009쪽. doi:10.1016/B978-0-12-385938-9.00058-4. ISBN 9780123859389. 2022년 3월 21일에 확인함.

- ↑ Hayward, Matthew. W.; Whittaker, C. N.; Lane, E. M.; Power, W. L.; Popinet, S.; White, J.D.L. (2022). “Multilayer modelling of waves generated by explosive subaqueous volcanism”. 《Natural Hazards and Earth System Sciences》 22 (2): 617–637. Bibcode:2022NHESS..22..617H. doi:10.5194/nhess-22-617-2022.

- ↑ Battershill, L. (2021). “Numerical Simulations of a Fluidized Granular Flow Entry Into Water: Insights Into Modeling Tsunami Generation by Pyroclastic Density Currents”. 《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》 126 (11). Bibcode:2021JGRB..12622855B. doi:10.1029/2021JB022855. S2CID 243837214. 2023년 6월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ 가 나 Monserrat, S.; Vilibíc, I.; Rabinovich, A. B. (2006). “Meteotsunamis: atmospherically induced destructive ocean waves in the tsunami frequency band”. 《Natural Hazards and Earth System Sciences》 6 (6): 1035–1051. Bibcode:2006NHESS...6.1035M. doi:10.5194/nhess-6-1035-2006.

- ↑ “Halifax Explosion 1917”. CBC. 2003년 9월 19일. 2011년 5월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 2월 25일에 확인함.

- ↑ 가 나 “The Hauraki Gulf Marine Park, Part 2”. 《Inset to The New Zealand Herald》. 2010년 3월 3일. 9면.

- ↑ Glasstone, Samuel; Dolan, Philip (1977). 《Shock effects of surface and subsurface bursts – The effects of nuclear weapons》 i판. Washington, DC: U.S. Department of Defense; Energy Research and Development Administration.

- ↑ Earthsci.org, Tsunamis

- ↑ 日本経済新聞、平成23年4月22日22面

- ↑ 가 나 西村、1977年、91頁

- ↑ Dean & Dalrymple (1991, §3.4)

- ↑ 가 나 “Life of a Tsunami”. 《Western Coastal & Marine Geology》. United States Geographical Survey. 2008년 10월 22일. 2009년 9월 9일에 확인함.

- ↑ 気象庁

- ↑ Prof. Stephen A. Nelson (2009년 1월 28일). “Tsunami”. Tulane University. 2009년 9월 9일에 확인함.

- ↑ “Tsunamis in the United States”. 《WorldData》.

- ↑ “Tsunamis in Mexico”. 《WorldData》.

- ↑ “Tsunamis in Japan”. 《Worlddata.info》.

- ↑ “Tsunamis in Taiwan”. 《Worlddata.info》.

- ↑ 「黒い津波 衝撃力2倍/有害ヘドロ巻き上げ重く」『日本経済新聞』朝刊2020年3月8日(サイエンス面)2020年6月23日閲覧

- ↑ 市原寛『2011年東北地方太平洋沖地震に伴う津波誘導電磁場』

- ↑ 三次元津波電磁場シミュレーションによる海底津波電磁場データの再現 日本地球惑星科学連合大会 2015年 HDS27-13 (PDF)

- ↑ 金谷辰耶、鴨川仁「津波電離圏ホール検知による早期津波予測の高精度化」 日本地球惑星科学連合大会 2015年 HDS27-11 (PDF)

- ↑ Block, Melissa (2004년 12월 27일). “Sri Lankans Seek Lost Relatives After Tsunami”. 《All Things Considered》. NPR. 2016년 11월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2016년 12월 20일에 확인함.

- ↑ 가 나 Gusiakov V. “Tsunami Quantification: how we measure the overall size of tsunami (Review of tsunami intensity and magnitude scales)” (PDF). 2009년 10월 18일에 확인함.

- ↑ Soloviev, S., & Go, N., 1974 (English transl. 1984), “Catalogue of tsunamis on the western shore of the Pacific Ocean”, Canadian Translation of Fisheries and Aquatic Sciences, No. 5077, (310 p).

- ↑ Center, National Geophysical Data. “NGDC/WDS Global Historical Tsunami Database – NCEI”. 2016년 11월 3일에 확인함.

- ↑ Lekkas E.; Andreadakis E.; Kostaki I.; Kapourani E. (2013). “A Proposal for a New Integrated Tsunami Intensity Scale (ITIS-2012)”. 《Bulletin of the Seismological Society of America》 103 (2B): 1493–1502. Bibcode:2013BuSSA.103.1493L. doi:10.1785/0120120099.

- ↑ Katsetsiadou, K.N., Andreadakis, E. and Lekkas, E., 2016. Tsunami intensity mapping: applying the integrated Tsunami Intensity Scale (ITIS2012) on Ishinomaki Bay Coast after the mega-tsunami of Tohoku, March 11, 2011. Research in Geophysics, 5(1).

- ↑ Abe K. (1995). 《Estimate of Tsunami Run-up Heights from Earthquake Magnitudes》. 《Tsunami: progress in prediction, disaster prevention, and warning》 (Springer). ISBN 978-0-7923-3483-5. 2009년 10월 18일에 확인함.

- ↑ “Tsunami Glossary”.

- ↑ “Tsunami Terms”.

- ↑ “津波について”.

- ↑ “津波の高さの定義”. 2012년 2월 19일에 확인함.[깨진 링크]

- ↑ “Tsunami Amplitude”.

- ↑ 가 나 대한민국 기상청. “지진해일의 용어”. 온라인 지진 과학관. 2024년 1월 29일에 확인함.

- ↑ “해양관측과의 주요업무”. 국립해양조사원. 2024년 2월 1일에 확인함.

- ↑ “現地調査結果”. 東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ. 2012년 1월 14일. 2012년 2월 9일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 라 気象庁「津波警報の改善に関する報告書 (PDF) 資料3:津波の高さと被害との関係」

- ↑ 首藤伸夫「津波強度と被害」『東北大学災害制御研究センター津波工学研究報告』9号、101-138頁、1992年, NAID 110000554406

- ↑ 首藤伸夫「津波発生時及び来襲時の音響-その2 昭和三陸大津波による沿岸での音響発生条件-」『東北大学災害制御研究センター津波工学研究報告』10号、1-12頁、1993年

- ↑ 「よくある質問集 > 津波について」気象庁

- ↑ 가 나 「津波警報・注意報、津波情報、津波予報について」気象庁

- ↑ 기상청 본청. “지진해일 특·정보 기준”. 대한민국 기상청. 2024년 2월 5일에 확인함.

- ↑ 松冨英夫、首藤伸夫「津波の浸水深, 流速と家屋被害」『海岸工学論文集』 Vol.41 (1994) P.246-250, doi 10.2208/proce1989.41.246

- ↑ 가 나 津波について 津波波高と被害程度(首藤(1993)を改変) 気象庁

- ↑ 越村俊一、郷右近英臣「2011年東北地方太平洋沖地震津波災害における建物脆弱性と津波被害関数」『土木学会論文集B2(海岸工学)』 Vol.68 (2012) No.2 p.I_336-I_340, doi 10.2208/kaigan.68.I_336

- ↑ 가 나 木岡信治, 竹内貴弘, 渡部靖憲「海氷群を伴う津波の陸上遡上による被害想定の研究概要 (海氷の衝突破壊・挙動および陸上遡上の実験/数値シミュレーションの試み) 『混相流』2015年 29巻 2号 p.124-131, doi 10.3811/jjmf.29.124

- ↑ 井上義博, 菊池哲, 小野寺誠 ほか「東日本大震災での当施設への搬送症例」『蘇生』2013年 32巻 1号 p.23-28, doi 10.11414/jjreanimatology.32.23(岩手医科大学 医学部 救急医学)

- ↑ 大震災・安心の行方:東京湾内津波、最大1〜2メートル 首都圏も被災の危険 /千葉[깨진 링크(과거 내용 찾기)]『毎日新聞』

- ↑ 「海のない埼玉県が津波対策、荒川遡上を想定」 Archived 2012년 1월 6일 - 웨이백 머신『読売新聞』ニュースサイト(2012年1月5日03時00分配信)

- ↑ Campbell, Matthew; Loveard, Keith; et al. "Tsunami disaster: Focus: Nature's timebomb 보관됨 16 5월 2018 - 웨이백 머신." Times Online. 2 January 2005.

- ↑ “Girl, 10, used geography lesson to save lives”. 《The Telegraph》 (London). 2005년 1월 1일. 2017년 1월 25일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2016년 12월 20일에 확인함.

- ↑ Chanson, H. (2010). “Tsunami Warning Signs on the Enshu Coast of Japan”. 《Shore & Beach》 78 (1): 52–54. ISSN 0037-4237.

- ↑ Griffiths, James (2018년 12월 24일). “How Indonesia's tsunami warning system failed its citizens again”. 《CNN》. 2018년 12월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 12월 24일에 확인함.

- ↑ Lambourne, Helen (2005년 3월 27일). “Tsunami: Anatomy of a disaster”. BBC.

- ↑ Kenneally, Christine (2004년 12월 30일). “Surviving the Tsunami: What Sri Lanka's animals knew that humans didn't”. 《Slate Magazine》.

- ↑ “Journalist's Resource: Research for Reporting, from Harvard Shorenstein Center”. Content.hks.harvard.edu. 2012년 5월 30일. 2012년 6월 12일에 확인함.

- ↑ 시바야마 도모야 (2013년 3월 11일). 《3.11 쓰나미로 무엇이 일어났는가》. 고려대학교출판부. 18-25쪽. ISBN 978-89-7641-802-9.

- ↑ Phillip Lipscy, Kenji Kushida, and Trevor Incerti. 2013. "The Fukushima Disaster and Japan’s Nuclear Plant Vulnerability in Comparative Perspective 보관됨 2013-10-29 - 웨이백 머신". Environmental Science and Technology 47 (May), 6082–6088.

- ↑ Fukada, Takahiro (2011년 9월 21일). “Iwate fisheries continue struggle to recover”. 《The Japan Times》. 3면. 2016년 9월 18일에 확인함.

- ↑ 「明治の教訓、15m堤防・水門が村守る Archived 2012년 11월 30일 - 웨이백 머신」『読売新聞』2011年4月3日付(同月24日閲覧)

- ↑ 「岩手県普代村は浸水被害ゼロ、水門が効果を発揮 Archived 2011년 4월 7일 - 웨이백 머신」『日本経済新聞』2011年4月1日付(同月24日閲覧)

- ↑ 「津波で5超の防潮堤損壊 岩手県が効果検証へ」共同通信(2011年4月12日付、同月24日閲覧)

- ↑ 「普代守った巨大水門 被害を最小限に」 Archived 2011년 4월 28일 - 웨이백 머신틀:リンク切れ『岩手日報』(2011年4月24日閲覧)

- ↑ 首藤伸夫ほか、北海道南西沖地震津波の特徴と今後の問題 海岸工学論文集 Vol.41 (1994) P236-240

- ↑ 유균 특파원 (1993년 7월 13일). “일본 훗카이도 오쿠시리섬 지진 해일 강타”. 《KBS 9시뉴스》.

- ↑ George Pararas-Carayannis. “The Earthquake and Tsunami of July 12, 1993 in the Sea of Japan/East Sea”. 《www.drgeorgepc.com》. 2016년 9월 18일에 확인함.

참고 문헌[편집]

- Dean, R. G.; Dalrymple, R. A. (1991), 《Water wave mechanics for engineers and scientists》, Advanced Series on Ocean Engineering 2, World Scientific, ISBN 978-981-02-0420-4

- IOC Tsunami Glossary by the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) at the International Tsunami Information Centre (ITIC) of UNESCO

- Tsunami Terminology at NOAA

- In June 2011, the VOA Special English service of the Voice of America broadcast a 15-minute program on tsunamis as part of its weekly Science in the News series. The program included an interview with an NOAA official who oversees the agency's tsunami warning system. A transcript and MP3 of the program, intended for English learners, can be found at The Ever-Present Threat of Tsunamis.

- abelard.org. tsunamis: tsunamis travel fast but not at infinite speed. retrieved March 29, 2005.

- Dudley, Walter C. & Lee, Min (1988: 1st edition) Tsunami! ISBN 0-8248-1125-9 website

- Iwan, W.D., editor, 2006, Summary report of the Great Sumatra Earthquakes and Indian Ocean tsunamis of December 26, 2004 and March 28, 2005: Earthquake Engineering Research Institute, EERI Publication #2006-06, 11 chapters, 100-page summary, plus CD-ROM with complete text and supplementary photographs, EERI Report 2006–06. ISBN 1-932884-19-X website

- Kenneally, Christine (December 30, 2004). "Surviving the Tsunami." Slate. website

- Lambourne, Helen (March 27, 2005). "Tsunami: Anatomy of a disaster." BBC News. website

- Macey, Richard (January 1, 2005). "The Big Bang that Triggered A Tragedy," The Sydney Morning Herald, p 11—quoting Dr Mark Leonard, seismologist at Geoscience Australia.

- Interactive Map of Historical Tsunamis from NOAA National Centers for Environmental Information

- Tappin, D; 2001. Local tsunamis. Geoscientist. 11–8, 4–7.

- Girl, 10, used geography lesson to save lives, Telegraph.co.uk

- Philippines warned to prepare for Japan's tsunami, Noypi.ph

추가 읽기[편집]

- Boris Levin, Mikhail Nosov: Physics of tsunamis. Springer, Dordrecht 2009, ISBN 978-1-4020-8855-1.

- Kontar, Y. A. et al.: Tsunami Events and Lessons Learned: Environmental and Societal Significance. Springer, 2014. ISBN 978-94-007-7268-7 (print); ISBN 978-94-007-7269-4 (eBook)

- Kristy F. Tiampo: Earthquakes: simulations, sources and tsunamis. Birkhäuser, Basel 2008, ISBN 978-3-7643-8756-3.

- Linda Maria Koldau: Tsunamis. Entstehung, Geschichte, Prävention, (Tsunami development, history and prevention) C.H. Beck, Munich 2013 (C.H. Beck Reihe Wissen 2770), ISBN 978-3-406-64656-0 (in German).

- Walter C. Dudley, Min Lee: Tsunami! University of Hawaii Press, 1988, 1998, Tsunami! University of Hawai'i Press 1999, ISBN 0-8248-1125-9, ISBN 978-0-8248-1969-9.

- Charles L. Mader: Numerical Modeling of Water Waves CRC Press, 2004, ISBN 0-8493-2311-8.

외부 링크[편집]

- 온라인 지진 과학관 - 대한민국 기상청

- 과거 대한민국의 지진해일 사례 - 대한민국 기상청

- 1983년 그날, 동해안 지진해일을 기억하시나요? - Youtube

- World's Tallest Tsunami – geology.com

- Tsunami Data and Information – National Centers for Environmental Information

- IOC Tsunami Glossary – International Tsunami Information Center (UNESCO)

- Tsunami & Earthquake Research at the USGS – United States Geological Survey

- Intergovernmental Oceanographic Commission – Intergovernmental Oceanographic Commission

- Tsunami – National Oceanic and Atmospheric Administration

- Wave That Shook The World – Nova

- Recent and Historical Tsunami Events and Relevant Data – Pacific Marine Environmental Laboratory

- Raw Video: Tsunami Slams Northeast Japan – Associated Press

- Tsunami alert page (in English) from Japan Meteorological Agency

- Tsunami animation – Geoscience Australia