징병제: 두 판 사이의 차이

보이기

내용 삭제됨 내용 추가됨

→복무기간에 따른 시행 국가: 나중에 따로 징병제 문단 만들겠음 태그: 되돌려진 기여 |

태그: 되돌려진 기여 |

||

| 71번째 줄: | 71번째 줄: | ||

* 징병제/[[모병제]], 징병대상, 복무기간 등에 관한 정보는 CIA WORLDFACT BOOK을 참조하였다.<ref>{{웹 인용 |url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html |제목=CIA - The World Factbook<!-- 봇이 따온 제목 --> |확인날짜=2010-06-10 |archive-date=2008-08-12 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080812233855/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html |url-status=dead }}</ref> |

* 징병제/[[모병제]], 징병대상, 복무기간 등에 관한 정보는 CIA WORLDFACT BOOK을 참조하였다.<ref>{{웹 인용 |url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html |제목=CIA - The World Factbook<!-- 봇이 따온 제목 --> |확인날짜=2010-06-10 |archive-date=2008-08-12 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080812233855/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html |url-status=dead }}</ref> |

||

* 선택적 징병제나 민병제, 비전투병 복무 모두 분류상으론 징병제를 시행하는 국가로 간주한다. 다만, [[헌법]]에 국민개병제를 명시할 뿐 평시에는 어느 누구도 징병하지 않을 경우, 사실상 [[모병제]]로 간주한다. |

* 선택적 징병제나 민병제, 비전투병 복무 모두 분류상으론 징병제를 시행하는 국가로 간주한다. 다만, [[헌법]]에 국민개병제를 명시할 뿐 평시에는 어느 누구도 징병하지 않을 경우, 사실상 [[모병제]]로 간주한다. |

||

== 징병제 == |

|||

* {{국기나라|그리스}} |

|||

* {{국기나라|멕시코}} |

|||

* {{국기나라|몰도바}} |

|||

* {{국기나라|볼리비아}} |

|||

* {{국기나라|몽골}} |

|||

* {{국기나라|알제리}} |

|||

* {{국기나라|우즈베키스탄}} |

|||

* {{국기나라|카타르}} |

|||

* {{국기나라|튀르키예}} |

|||

* {{국기나라|튀니지}} |

|||

* {{국기나라|파라과이}} |

|||

* {{국기나라|핀란드}} |

|||

* {{국기나라|라오스}} |

|||

* {{국기나라|베냉}} |

|||

* {{국기나라|벨라루스}} |

|||

* {{국기나라|에리트레아}} |

|||

* {{국기나라|우크라이나}} |

|||

* {{국기나라|이란}} |

|||

* {{국기나라|카보베르데}} |

|||

* {{국기나라|콜롬비아}} |

|||

* {{국기나라|키르기스스탄}} |

|||

* {{국기나라|키프로스}} |

|||

* {{국기나라|기니비사우}} |

|||

* {{국기나라|니제르}} |

|||

* {{국기나라|대한민국}} |

|||

* {{국기나라|리비아}} |

|||

* {{국기나라|말리}} |

|||

* {{국기나라|모잠비크}} |

|||

* {{국기나라|버뮤다}} |

|||

* {{국기나라|베트남}} |

|||

* {{국기나라|세네갈}} |

|||

* {{국기나라|수단}} |

|||

* {{국기나라|싱가포르}} |

|||

* {{국기나라|아랍에미리트}} |

|||

* {{국기나라|아르메니아}} |

|||

* {{국기나라|아제르바이잔}} |

|||

* {{국기나라|앙골라}} |

|||

* {{국기나라|이스라엘}} |

|||

* {{국기나라|이집트}} |

|||

* {{국기나라|적도 기니}} |

|||

* {{국기나라|차드}} |

|||

* {{국기나라|쿠바}} |

|||

* {{국기나라|타이}} |

|||

* {{국기나라|타지키스탄}} |

|||

* {{국기나라|투르크메니스탄}} |

|||

=== 징모 혼합제 === |

=== 징모 혼합제 === |

||

2023년 2월 13일 (월) 04:19 판

이 문서의 내용은 출처가 분명하지 않습니다. (2019년 6월) |

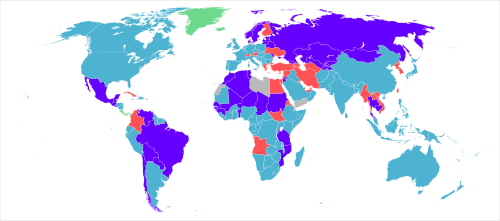

█ 모병제

█ 징모혼합제(징병제와 모병제 혼용)

█ 징병제

█ 군대 없음

█ 데이터 없음

(과거: 1968년 국가별 병역제도, 1985년 국가별 병역제도)

징병제(徵兵制, 영어: Conscription)는 국가가 국민을 대상으로 해당 국가를 방위할 의무를 강제로 부여하는 제도이다. 관련 법령에서 정하는 바에 따라 일정 연령 이상의 남성 국민들은 징병검사를 거쳐 군인 또는 대체복무역으로 일정 기간 복무해야 한다.

또한 병역은 크게 보면 징병제와 모병제로 분류 할 수 있다. 이는 주요 세계 기구 연감 기준으로, 물론 징병제나 모병제 소집 군인 모두 국제법 상 동일한 군인으로 간주된다.[1]

징병제의 장단점

장점

- 병력 모집과 가용 비용이 적다.

- 인구감소가 발생하지 않는 한 일정 병력 규모를 유지할 수 있다.

- 양적인 군사력을 강화하기 쉽다.

- 징병 대상에 대한 전국적인 조사를 상대적으로 쉽게 만든다. 예를 들어서, 사진 자료만 조사해도 피부색이 다른 병사들의 존재도 쉽게 확인이 가능하며 성격이나 체취 등 간단한 특이사항에 대한 증거도 확보할 수 있다.

단점

- 출산율에 엄청 크게 영향을 받는다. 징병제는 출산율이 일정 수준 이상을 유지해야 제대로 운영될 수 있으며 똑같은 기준, 예를 들면 키 175cm에 몸무게 40kg인 장정이 있을 경우 출산율이 매우 높을 경우에는 병역이 면제되지만 출산율이 약간 낮을 경우 사회복무요원, 심각하게 낮을 경우 현역 복무로 징집되어 일반적인 군인의 구실을 할 수 없음에도 불구하고 군복무를 하게 해서 병력의 질적 수준을 크게 떨어뜨리는 원인이 된다. 실제로도 장애인 징병은 낮은 출산율로 인해 발생하는 것이다. 해당 년도 출생자는 그로부터 20년 후의 병역가용자원이 된다. 실제로도 2022년 생은 2041년에 현역복무판정 검사(신체검사)를 받으며 2042년에 입영대상이 된다. 현재 대한민국의 병역 제도 상, 연간 35만 명 ~ 40만 명 이상 출생해야 징병제를 문제 없이 정상적으로 운영할 수 있다.

- 강제로 복무하기 때문에 군복무에 성의가 없으며 최대한 시간을 때워 의무기간만 흘러보내려고 한다. 이 때문에 최대한 가만히 있으려 하며 뭐든지 대충 한다. 특히 병력들은 시간이 잘 가는 커리큘럼만 원한다. 그리고 제대와 동시에 군대에는 뒤도 안 돌아보고 도망가 버린다.

- 이 때문에 직업군인으로 군복무를 원하냐는 질문에 고등학생은 27.6%이지만 이등병은 12.5%, 일등병은 9.4%, 상등병은 7.7%, 병장은 5.6%, 예비역은 0.2%로 기하급수적으로 군복무하기를 싫어하는 사람들이 증가한다.

- 강제로 복무하기 때문에 병력들은 군복무를 하기 싫어하며 이로 인해 군대에 부정적인 이미지를 심어준다. 이러한 이유로 인해 입영장정들이 가장 선호하는 복무유형은 복무기간이 가장 짧은 과정이다. 과거 석사장교 제도를 실시했을 당시 장교 신분에다 복무기간도 고작 6개월에 불과해 경쟁율이 엄청나게 치열했다. 반면 4년이나 복무해야 하는 부사관은 비교적 지원이 저조한 편이다.

- 징병제라는 틀이 존재하기 때문에 군대 운영에 대해 자유로워지며 이로 인해 국토방위와 아무 상관없는 일들이 자행된다. 과외병, 골프병, 테니스병, 식모병 등은 이로 인해 생긴 부산물들이며 지휘관들이 병력들을 정말 자기 마음대로 전용하게 된다.

- 구타 가혹행위가 엄청나게 심해진다. 모병제에서 구타 가혹행위를 일삼았다간 아무도 입대하지 않으므로 구타 가혹행위를 함부로 못하지만 징병제는 군 입대를 하지 않는 게 불가능하기 때문에 구타 가혹행위가 엄청나게 심해진다.

- 군 입대에 대한 개인의 결정권을 제한하기 때문에 헌법 상에 보장된 자유민주주의 사상에 어긋난다고 해석될 수 있다.

- 입대를 하더라도 장기 복무를 하기 위해서는 별도의 심사를 거쳐야 한다. 이 때문에 대위 정도 되는 매우 높은 계급의 군인임에도 불구하고 제대할 날짜만 손꼽아 기다리는 현상이 발생해 복무에 대한 동기부여가 희박하다.

- 징병 인원을 계속해서 배치하게 되므로 미숙한 병력이 많아져 군의 전문성이 저하될 수 있다. 특히 5각 편제로 운용하는 기계화 부대에서는 경력있는 부사관과 병이 반드시 있어야 하나 징병제를 시행하면 병이 의무복무를 마치고 전역하기 때문에 전문성을 유지하는 데 어려움이 생긴다.

- 자격 미달이나 복무의지가 심각하게 낮은 병역자원도 유입되어 병역의 질이 저하된다.

- 경제적 활성 인구의 감소 및 인재의 비효율적 활용에 따른 사회적 비용 부담이 크다. 통계적으로, 징병제의 실시가 국가 경제 발전에 악영향을 끼친다는 조사가 있다.[2]

- 군대에서는 징병제를 하는 사유로 인해 구성원을 계속 충원해야 하기 때문에 기존 인원들을 계속 군대 밖으로 내보내야 한다. 이 때문에 직업 군인이 되더라도 직업 안정성을 보장하지 못하며 이로 인해 속칭 '정치군인'이라 하는, 진급심사에만 특화된 사람들이 수뇌부의 부패 요인이 될 수 있다.

- 군 입대 기피현상과 이를 위한 조직적인 병역비리가 발생한다. 이로 인해 고급 인재가 해외로 유출되는 현상이 발생할 수 있다.

- 징병제 시행국 중 일부 양심적 병역거부를 인정하지 않거나 차별대우하는 국가에서는 여호와의 증인 신앙, 반전주의 신념 등 일부 개인의 사상이 법에 의하여 억압된다.

- 불안정한 국가에서는 쿠데타의 위험 요인이 되기도 한다. (1961년과 1979년의 대한민국, 1973년의 칠레, 1976년의 아르헨티나, 2021년의 미얀마) 징병제에서는 병력의 지휘관 개인 사병화(私兵化)를 일으키기 쉬운데, 모병제 군대와 달리 징병된 인원은 의무복무기간 동안 퇴직할 수 없어 의지와 별개로 지휘관의 명령에 따라야 한다.

- 모병제보다 군대의 복무가 불공평해진다. 서민의 아들은 무조건 위관급 장교 이하의 말단 군인으로 군대에 입대해야 하지만 고관대작의 아들은 가짜 진단서나 병역판정담당자 매수 등의 방법으로 군대에 입대시키지 않을 수 있으며 특히 조선인민군의 경우 이런 문제점을 초월하여 더 큰 문제점이 존재하는데 고관대작의 어린 아들이 어느날 갑자기 장성급 장교가 되어 일선 부대의 사단장이나 기타 장성급 장교 참모로 발령되어 오는 일이 빈번하다. 대표적으로 최룡해가 그런 사례이다.

국민개병제도와 병역의 분류

국민개병제도의 정의, 그에 따른 병역의 분류는 다음과 같다.[3]

- 국민개병제도는 한 국가의 국민으로 일정한 연령에 달하면 일정기간 군에 복무하도록 거의 반 강제하는 제도이다. 이는 전시에만 징집하는 경우와 평시에도 징집하는 경우로 나뉜다.

- 평시에는 징병하지 않고, 전시에만 징병한다면 이는 징병제가 아닌 보통의 모병제이다. 미군이 대표적이다. 미국의 징병제 폐지 전 베트남 전쟁 당시 복무기간은 1년이었다.

징병제와 민병제, 선택적 징병제

- 징병제는 모든 국민이 스스로를 병역자원으로서 국가에 제공하여야 한다는 사상을 근간으로 한다. 모병제로 가는 과도기인 민병제를 포함한다. 이 때 병역이란 평시나 전시, 현역과 제2국민역의 여부를 막론하는 포괄적인 국민의 의무를 말한다.

- 징병제는 일반적으로 오랜 기간의 실역(대체복무를 포함)에 복무시키는 제도를 말한다. 한편 (항상 쓰이는 구분은 아니나)민병제란 국민들에게 짧은 기초군사교육 및 후반기교육만을 강제하고 이후 예비역으로 편입하여 유사시에만 동원되도록 의무를 부과하는 제도를 말한다. 흔히 1년 이상의 훈련을 강제하는 것은 민병제로 보지 않는다.

- 현재 징병제 국가의 상당수가 민병제를 시행하고 있으나, 10년 넘게 민병제인 상태를 유지하는 국가는 스위스를 제외하고는 없으며, 완전한 모병제로 전환하는 추세이다. 2016년에는 스위스도 예비군 징병 제도를 폐지하였다.[9]

- 선택적 징병제란 징병제가 법적으로는 존재하나 그 수가 적으며 강제성도 약하여 사실상 모병제에 가까운 경우를 일컫는다.

- 모병제는 전문적 군인을 모집하여 국방을 담당시키는 제도이다.

- 현재 대한민국에서도 모병제 도입에 관한 논의가 진행 중이며, 2020년 1월에는 국회 국민동의청원에 모병제 도입 청원이 게시되기도 하였다.[1][깨진 링크(과거 내용 찾기)]

- 몇몇 국가에서는 용병을 보충하여 모병제를 시행한다. 용병은 외국의 국민들을 고용하여 병력을 유지하는 제도를 말한다. 이를테면, 프랑스의 외인부대, 사우디아라비아의 용병(특히 방글라데시로부터), 로마 교황청의 스위스 근위대 등이 이에 해당한다.

- 모병제임에도 평시 징병검사는 유지하고 있는 국가(네덜란드, 미국)도 있다.

군대가 없는 나라

- 전 세계에 군대를 보유하지 않은 국가는 37개 나라가 있다. 보통 동맹 또는 속령 관계인 타국에 국방을 위탁한다.

징집 유형에 따른 징병제 국가 목록

- 가나다 순

- 징병제/모병제, 징병대상, 복무기간 등에 관한 정보는 CIA WORLDFACT BOOK을 참조하였다.[10]

- 선택적 징병제나 민병제, 비전투병 복무 모두 분류상으론 징병제를 시행하는 국가로 간주한다. 다만, 헌법에 국민개병제를 명시할 뿐 평시에는 어느 누구도 징병하지 않을 경우, 사실상 모병제로 간주한다.

징병제

그리스

그리스 멕시코

멕시코 몰도바

몰도바 볼리비아

볼리비아 몽골

몽골 알제리

알제리 우즈베키스탄

우즈베키스탄 카타르

카타르 튀르키예

튀르키예 튀니지

튀니지 파라과이

파라과이 핀란드

핀란드 라오스

라오스 베냉

베냉 벨라루스

벨라루스 에리트레아

에리트레아 우크라이나

우크라이나 이란

이란 카보베르데

카보베르데 콜롬비아

콜롬비아 키르기스스탄

키르기스스탄 키프로스

키프로스 기니비사우

기니비사우 니제르

니제르 대한민국

대한민국 리비아

리비아 말리

말리 모잠비크

모잠비크 버뮤다

버뮤다 베트남

베트남 세네갈

세네갈 수단

수단 싱가포르

싱가포르 아랍에미리트

아랍에미리트 아르메니아

아르메니아 아제르바이잔

아제르바이잔 앙골라

앙골라 이스라엘

이스라엘 이집트

이집트 적도 기니

적도 기니 차드

차드 쿠바

쿠바 태국

태국 타지키스탄

타지키스탄 투르크메니스탄

투르크메니스탄

징모 혼합제

징모혼합제는 징병제와 모병제가 제도상 공존하는 것을 일컫는 말로, 태국과 같이 실제로 모병과 징병을 둘 다 실시하는 경우가 있고, 한편 사실상 모병제를 시행하면서 법적으로는 징병제로의 전환 가능성도 열어두는 경우도 있다.

남녀 모두 징병대상인 국가

남성과 여성을 모두 징병하는 국가의 경우, 여성의 병역의무 기간은 비교적 남성보다는 짧은편이다. 일례로 이스라엘의 경우 남성은 2년, 여성은 1년 8개월이며 조선민주주의인민공화국은 남성은 보병부대는 10년, 특수부대는 13년이고 여성은 일반 부대는 5년 특수부대는 7년이다.

같이 보기

- 현역, 상근예비역, 예비역, 보충역, 전시근로역, 병역면제

- 대한민국 국군, 국방개혁 2020, 사회복무제도

- 전문하사

- 대한민국의 병역 제도, 조선의 병역 제도

- 병역, 징병검사, 모병제, 세병제, 용병

- 대체복무제, 양심적 병역 거부

- 병역 기피

- 징병제에 대한 반대

- 소년병, 연천군부대 총기 난사사건, 박노항

- 2004년 대한민국 프로 야구 병역 비리 사건, 2004년 병역 비리

- 주한미군, 주일미군

- 병력에 따른 나라 목록, 군대가 없는 나라 목록

- 나라별 병역 제도

- 병역법

각주

- ↑ 대한민국 법에 '사병'이나 '병사'라는 표현이 아니라 '병'이다. '사병'은 일본식 한자어로, 소위 아래 준사관과 부사관, 병을 뜻한다. '하사관'이라는 단어와 마찬가지로 구시대의 잔재라고 할 수 있어 최근에는 거의 사용되지 않고 있다. 본디 병은 이등병부터 병장까지의 병사들을 뜻한다.

- ↑ Keller etc. (2006), "Military Draft and Economic Growth in OECD Countries", IZA, Discussion Paper No. 2022

- ↑ 출처: 브리태니커 백과사전 '국민개병제'

- ↑ https://news.v.daum.net/v/20150616140220901

- ↑ http://media.daum.net/foreign/view.html?cateid=1046&newsid=20101106124012108&p=sisain 서독 학생들이 동독 대학을 선호하는 까닭. 시사INLive. 뮌헨·남정호 편집위원

- ↑ 독일 징병제 폐지되나: : 네이버 뉴스

- ↑ “보관된 사본”. 2012년 1월 17일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 12월 25일에 확인함.

- ↑ https://news.v.daum.net/v/20150616140220901

- ↑ “CIA - The World Factbook”. 2008년 8월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 6월 10일에 확인함.

외부 링크

- '유럽국가 병역제도의 변화와 배경' (한국국방연구원 주간국방논단 2007년 1월 22일자)

- '미국 예비군의 기동전략체제로의 전환 의미' (한국국방연구원 주간국방논단 2007년 3월 5일자)

- 특명-"북한 급변 사태시 10시간 내 평양 점령!" (5각 편제, 기계화의 필요성을 논설하고 있다)

- 군사력 비교평가 방법론 소개 국방정책연구 (1999년 여름호)[깨진 링크(과거 내용 찾기)]

- 대한민국 통계청 정무- 국방,병무 통계

- 국가법령정보센터. 병역법 외 모든 법령 열람 가능

- Chart Bin- Military Conscription Policy by Country (한글 번역 가능)