대항해시대

대항해시대(大航海時代, 포르투갈어: Era dos Grandes Navegações)는 유럽사에서 대략 15세기에서 17세기까지를 가리키는 말이다. 시대사적으로 근세에 해당하며, 기술사적으로는 범선 시대와 거의 겹친다. 이 시대에 이루어진 대규모 해양탐험은 향후의 유럽 문화, 특히 유럽 백인의 미주 식민의 강력한 요인이 되었다. 여러 유럽 국가들에서 식민주의를 정책사업으로 채택한 것도 이 시대였다. 즉, 대항해시대란 유럽 식민화의 제1물결(the first wave of European colonization)과 동의어라고 할 수 있다.

1336년 포르투갈 왕국의 카나리아 제도 탐험으로 시작된[1] 대항해시대는 15세기 초에 마데이라 제도 및 아조레스 제도를 식민지화하였고, 1434년부터는 보자도르 곶을 지나 서아프리카 해안을 탐사하게 되었으며, 1498년 바스쿠 다가마가 인도항로를 개척하면서 본격적으로 전개되기 시작했다. 특히 다가마의 인도 항해는 포르투갈이 인도양 일대에 식민정착지를 건설하기 시작한 분수령이기에 매우 중요하다고 평가받는다.[2][3]

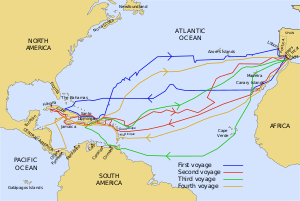

이후 에스파냐의 후원을 받은 크리스토퍼 콜럼버스가 아메리카 대륙 항로를 개척한 것(1492년-1504년)은 유럽사를 넘어 전세계사적 중요성을 가진 엄청난 사건이었다. 대항해시대 이전에도 유럽인이 미주대륙에 간 역사가 없는 것은 아니지만, 대항해시대의 미주 재발견은 유럽인들의 대규모 식민과 그에 수반하는 생물학적 교환, 삼각무역의 정착 같은 파급효과를 낳았고, 그 영향은 현대까지도 지속되고 있다. 그래서 대개 에스파냐의 “신대륙 발견”이 근세의 시작점으로 여겨진다. 1522년에 마젤란 탐험대가 최초의 세계일주에 성공하면서 지구구형설이 증명되었다. 이러한 선행 항해들에서 가능성을 본 유럽 각국은 대서양, 인도양, 태평양 곳곳과 미지의 신대륙에 원정대를 파견했으며, 그 추세는 남북극이 개척되는 20세기 초까지도 계속되었다.

대항해시대는 전지구적 국제무역(global trade)을 가능하게 했고 그로써 유럽 식민제국을 탄생시켰으며, 동반구(구대륙)와 서반구(신대륙) 사이에 물적, 인적(노예를 포함해서) 교류를 촉발시켰다. 대항해시대는 유럽 문화와 기술이 유럽 밖으로 확산되는 과정이었고, 또한 그 과정은 전염병과 정복으로 인한 신대륙 원주민의 인구 급감과 대규모 노예무역 등 폭력성과 인종적, 민족적, 종교적 우월성을 수반하는 것이었다.

배경[편집]

유럽 교역의 흥기[편집]

7세기에 사우디아라비아에서 무함마드에 의해 시작된 이슬람은 빠르게 성장하여 중동지역을 통합하며 제국을 건설해 나갔고, 지리적인 잇점을 이용하여 실크로드를 차단한 후 중계무역만으로도 큰 부를 축적했다. 무슬림으로부터 성지를 탈환하려 시도한 기독교인들의 십자군 원정은 군사적으로 성공을 거두지는 못했지만, 중동이나 아시아의 문물을 직접 접할 수 있는 기회가 되었다. 아울러 12세기부터 강과 바다를 통한 교역로가 재건되면서 유럽 경제에 변화가 발생하였다.[4]:345

12세기 이전까지 지브롤터 해협 동쪽, 즉 지중해 무역에서 주요한 장애물은 첫째로 무슬림 제국들이 이베리아반도를 포함한 광대한 영토를 점유하고 있다는 사실이었고, 둘째로 이탈리아반도의 기독교 도시국가들(특히 베네치아와 제노바)이 지중해와 동방무역을 독점하는 체제였다. 기독교인들이 알안달루스에서 무슬림을 몰아내고 리스본을 함락(1147년)시킨 이후 이베리아의 경제성장이 시작되었다. 한편, 파티마조 해군이 제1차 십자군 이전부터 진작에 쇠퇴하기 시작했기 때문에, 베네치아, 제노바, 피사 등 이탈리아 해양 공화국들은 수월하게 동지중해 교역을 장악할 수 있었다. 이를 통해 해양공화국의 상인들은 부유해지고 정치적 영향력이 커졌다. 1180년에 마누엘 1세 콤네노스가 사망하고 동로마 제국의 해군력이 기울기 시작하면서 동로마는 이탈리아 상인들에게 항구를 열어주는 상당한 양보를 할 수밖에 없었다. 또한 11세기 후반에 노르만인이 잉글랜드를 정복하면서 북해에서도 평화적인 교역이 가능해졌다. 북독일의 상인 길드도시들의 연맹체인 한자동맹은 북해와 발트해 연안의 상업 발전에 중요한 역할을 했다. 12세기가 되면 플란데런, 에노, 브라반트 지역에서 고급 직물이 생산되었고, 이는 지중해 해양공화국의 상인들이 지브롤터 해협을 넘어 대서양 연안항해에 도전할 유인을 제공했다.[4]:316–38 1277년, 니콜로초 스피놀라는 제노바에서 출발해 플란데런까지 가는 최초의 항해일지를 기록했다.[4]:328

삼각돛과 나침반[편집]

대항해시대를 가능케 한 중요한 기술적 발전은 나침반의 채택과 선박 설계의 발전이었다. 원래 고대로부터 항해는 태양과 별의 육안관측에 의존해 왔다. 11세기부터 중국에서 나침반을 항해에 이용하기 시작했고, 인도양의 아랍인 교역상들도 사용했다. 나침반이 유럽으로 전래된 것은 12세기 말에서 13세기 초였다.[5] 1232년경에 인도양 항해에서 나침반이 사용되었다는 최초의 기록이 발견되었다.[4]:351–2 유럽에서 나침반이 처음으로 사용되었다는 기록은 1190년이었다.[4]:382 물에 자침을 띄어 쓰는 동양의 습식 나침반은 유럽인들에 의해 회전축에 자침을 매달아 쓰는 건식 나침반으로의 개량되었다. 또한 건식 나침반에 깔아 쓰는 지침면도 유럽에서 발명되었다.[4]

인도네시아의 오스트로네시아족은 늦어도 기원전 1년 이전에 대나무로 보강한 삼각돛을 독자적으로 발명했다. 중국인들은 12세기경 남중국 해안을 방문한 오스트로네시아족 선원들에게서 삼각돛 사용법을 배웠다. 뿐만 아니라 균형잡힌 탄자 범장도 오스트로네시아족의 발명품이었다. 이런 유형의 삼각돛은 역풍을 거슬러 항해할 수 있었기에 아프리카 서해안까지 항해할 수 있었다. 오스트로네시아의 돛에 영감을 받아 서쪽의 아랍인들은 라틴 범장을, 동쪽의 폴리네시아인들은 게발톱 범장을 각각 발전시켰다.[6]:191–192[7]:13[8]

자바인들은 늦어도 기원후 1세기부터 전장 50 미터, 건현 5.2-7.8 미터의 원양상선을 건조해서 1만 곡(斛)의 화물과 700여명의 사람을 수송할 수 있었다. 자바인들의 원양상선은 여러 겹의 판자를 덧대 내파성을 확보하고, 네대박이 탄자 범장과 제1사장 돛 한 장을 가지고 있었다. 이 배를 타고 자바인들은 8세기에 이미 와가두에까지 이르렀다.[9][10]:275-276[11]:262

배의 크기는 점점 커졌고, 그에 비해 운항요원은 줄어들었으며, 멈추지 않고 항해할 수 있는 항속거리는 더 길어져갔다. 이 추세가 계속되면서 14세기가 되면 장거리 운송 비용이 크게 낮아졌다.[4]:342 그래도 북유럽의 코그는 운항비용이 극단적으로 싸서 여전히 많이 사용되었고, 지중해의 요조(橈漕)싸움배인 갤리 역시 교역용으로도 사용되었다.[4]

기존의 지리 지식과 지도[편집]

기원후 40년경에서 60년경 사이에 작성된 『에리트레아해 주항기』에서 홍해를 통해 인도로 가는 항로가 새로이 발견되었다고 서술하고 있으며, 또한 아프리카 동해안을 따라 올라가며 홍해, 페르시아만, 인도양 주변 도시들에 대해 기록하고 있다. 그리고 이 도시들 “너머에는 에티오피아와 리비아와 아프리카 남쪽을 빙 돌아 서쪽으로 향하는 미지의 대양”이 있어서 “서쪽 바다(아마도 대서양)와 만나 섞인다”고 한다. 그러나 중세 유럽에서 동로마 제국 너머의 아시아에 대한 지식은 알렉산드로스 3세 메가스와 그 후계자들의 정복시대까지 거슬러 올라가는 전설로 가득한[12] 파편적인 이야기로만 전해졌다. 그러다 십자군 시대에 들어 유럽과 이슬람 세계 사이의 중개자로 자리잡은 라다니야 유대인들의 교역망이 지리정보의 새로운 출처가 되어 주었다.

1154년, 아랍인 지리학자 무암마드 알이드리시는 시칠리아 국왕 루제루 2세의 궁정에서 세계지도 『세계횡단을 원하는 자를 위로하는 서』를 제작했다.[13][14] 하지만 여전히 아프리카는 기독교인들에게나 무슬림들에게나 부분적으로만 알려진 미지의 세계였다. 아프리카 내륙에 거대한 사막(사하라)이 있다는 이야기는 들려왔지만, 아랍인들이 북아프리카를 봉쇄하여 내륙 탐험이 금지되었기에 유럽인들로서 아프리카에 대한 실체적 지식은 지중해 연안으로만 국한되었다. 대서양의 아프리카 서해안에 대한 지식은 주로 고대 카르타고의 정보를 바탕으로 작성된 고대 그리스 및 로마의 지도에서 비롯되었다. 홍해는 존재조차 거의 알려지지 않은 상태였다. 이 당시 정확한 해양지식의 수집을 촉진시킨 것은 이탈리아 해양 공화국, 특히 베네치아의 무역망 뿐이었다.[15]

1400년경, 클라우디오스 프톨레마이오스의 『지리학』 라틴어 번역본이 콘스탄티노폴리스에서 이탈리아로 넘어왔다. 로마 시절의 지리지식의 재발견은 지도제작과 세계관 양측 모두[16] 하나의 계시로 작용했으나,[17] 인도양이 육괴로 둘러쌓여 있다는 관념을 강화시키는 부작용도 있었다.

중세 유럽인들의 견문여행 (1241년–1438년)[편집]

중세 말기에 일부 유럽인들이 육로를 통해 유라시아를 횡단하는 탐험여행을 했는데, 이것이 대항해시대의 전주곡이었다고 할 만하다.[18] 비록 몽골의 서진은 유럽에 엄청난 위협이 되었지만, 몽골계 국가들이 유라시아의 상당부분을 통일함으로써 1206년 성립된 팍스 몽골리카로 인해 중동에서 중국까지 안전한 교역로와 통신선이 가능해졌다.[19][20] 동쪽으로 모험여행을 떠난 유럽인들도 이 인프라를 이용한 것이었다. 유럽과 중동 사이의 무역은 해양공화국들이 독점하고 있었기에, 이런 모험가들은 거의 대부분 이탈리아계였다. 이탈리아와 레반트 사이의 경제적으로 밀접한 관계로 인하여 이탈리아 상인들에게 레반트 너머 동쪽에 위치한 나라들에 대한 금전적 관심과 지적 호기심이 발생했던 것이다.[21] 중세 말기에 인도양 교역에 종사한 북아프리카 및 지중해 지역 상인들에 대해서는 상당한 기록이 존재한다.[4]

한편, 기독교 교회의 외교사절도 몽골의 레반트 침공 당시 몽골제국의 수도 카라코룸까지 파견되어 세계에 대한 이해를 넓혔다. 이 유형의 여행자로서 최초의 사례는 교황 인노첸시오 4세가 파견한 조반니 다 피안 델 카르피네였다.[19] 같은 시기, 몽골에 굴복하고 제후국이 되기로 한 루스 공후들(야로슬라프 2세 프세볼로도비치, 알렉산드르 넵스키, 안드레이 2세 야로슬라비치 등)도 그들의 주군인 몽골 대칸에게 인사를 드리기 위해 카라코룸에 다녀왔다. 그러나 이들의 방문은 정치적 의미만 강했기에 별다른 견문기록은 남아있지 않다. 프랑스인 앙드레 드 롱주모와 플람스인 빌럼 판 루브뢱 등 다른 여행자들이 뒤를 이었다.[22] 그리고 베네치아 상인 마르코 폴로가 1271년부터 1295년까지 아시아를 여행하며 쿠빌라이 칸의 궁정에서 객신으로도 지냈다고 주장한 『동방견문록』을 썼고, 이 책은 유럽 전역에서 널리 읽혔다.[23]

1291년, 지브롤터 해협을 지키던 무슬림 함대가 제노바에 패배했다.[24] 해협을 뚫은 제노바는 최초의 대서양 원양항해를 시도했지만(반디노 비발디와 우골리노 비발디 형제), 갤리 두 척짜리 함대가 모로코 해안에서 실종되면서 원양항해에 대한 두려움만 커졌다.[25][26]

한편, 탕헤르 출신의 모로코인 학자 이븐 바투타는 1325년 북아프리카를 출발해 사하라 사막, 남유럽, 동유럽, 아프리카의 뿔, 중동, 아시아를 거쳐 중국까지 갔다가 1354년 귀향했다. 바투타는 그라나다에서 만난 학자에게 자기 여정을 구술해서 『여행기』를 저술했다.[27][28] 1357년에서 1371년 사이에는 존 맨더빌의 여행기가 엄청난 인기를 끌었다. 맨더빌 여행기는 황당무계한 내용이 많아 신뢰성이 떨어졌지만, 동양에 대한 대중적인 참고서적으로서 사용되었다.[29] 티무르 제국과 유럽의 관계가 호전되던 1439년에는 니콜로 데 콘티가 상인으로서 인도와 동남아시아를 여행한 경험담을 책으로 출판했다. 1466년-1472년에는 트베르의 러시아인 상인 아파나시 니키틴이 인도에 다녀와 『세 바다 너머 여행기』를 출판했다.

하지만 이런 육로여행들은 즉각적인 효과는 거의 없었다고 할 수 있다. 몽골제국은 빠르게 형성된 만큼 빠르게 붕괴되었고, 그 뒤 동방으로 가는 길은 더 어렵고 위험해졌다. 또한 14세기에는 흑사병이 창궐해 여행과 교역이 차단되었다.[30] 그 뒤에는 오스만 제국이 부상하면서 유럽인들의 육상교역 가능성을 더욱 제한했다.

정화의 하서양 (1405년–1433년)[편집]

중국인들은 예로부터 동아시아 교역을 지배해 왔고, 당나라 때부터는 아라비아, 동아프리카, 이집트까지 항해를 나갔다. 1405년에서 1421년 사이에는 명나라의 영락제가 후원하여 환관 정화가 지휘하는 장거리 원정이 진행되었다.[31]

정화의 원정에는 대규모 정크선 함대가 동원되었다. 일명 보선(보물선)이라고 불린 정화의 정크선은 이물에서 고물까지 전장이 121 미터에 달했고, 수천 명의 선원이 탑승했다. 제1차 원정대는 1405년 출발했고, 최소 7차례의 원정에 대한 상세한 기록이 남아 있다. 원정을 거듭할 때마다 규모가 늘어나고 비용도 많이 들었다. 정화의 보물선단은 아라비아, 동아프리카, 인도, 말레이 제도, 시암을 방문해 기착지에서 물산을 교환했다.[32] 중국인들은 금, 은, 자기, 비단을 주었고, 그 대가로 현지인들에게 타조, 얼룩말, 낙타, 상아, 기린 같은 진기한 것들을 받아왔다.[33][34] 정화의 마지막 원정은 1431년 남경에서 출항해 1433년 북경으로 귀항했는데, 이 마지막 원정에서 마다가스카르까지 도달했을 가능성이 매우 높다. 회족 항해사 마환은 정화의 일곱 차례 원정 중 세 번을 동행했고, 그 경험담을 『영애승람』(1433년)이라는 책으로 남겼다.[35]

정화의 항해는 해양 네트워크의 조직에 중요하고도 지속적인 영향을 미쳤다. 이 항해로 인해 만들어진 노드와 경로는 그 뒤로도 계속 활용되면서 국제적인 문화간 관계와 교류를 재구성했다.[36] 정화의 항해 이전에는 인도양 전체에 해양력을 투사한 나라가 없었기에 특히 영향력이 컸다.[37] 명나라는 인도양 해양 네트워크의 통제권을 확립하기 위한 전략으로 대안 노드의 육성을 선택했다.[38] 예컨대 동남아시아의 믈라카, 말라바르 해안의 코친, 스와힐리 해안의 말린디 같은 곳들이 중국이 기존의 항구들의 대안으로 키워줌으로써 만들어진 항만도시였다.[39] 그리고 명나라 보물선단의 출현은 현지세력들 사이에 초강대국 명나라와의 동맹을 꾀하는 경쟁을 유발시키고 또한 격화시켰다.[36]

뿐만 아니라 정화의 항해는 서양세계의 지역적 통합과 사람, 사상, 상품의 국제적 회전율의 증가를 불러왔다. 정화의 뱃전, 그리고 그 배를 타고 도착할 수 있는 명나라의 수도 남경의 연회장 같은 공간들은 코스모폴리탄한 담론의 장이 되었다.[36] 명나라 보물선단이 인도양을 헤집고 다니며 다양한 집단의 사람들이 모여서 그들과 교류하고 여행에 동승했다. 중국에서 동아프리카까지 해양지역이 단일한 제국적 강대국의 지배 하에 있게 된 것은 이때가 처음이었으며,[36] 따라서 육상의 팍스 몽골리카와 비슷한 코스모폴리탄한 공간이 인도양 해상에 창출되었던 것이다.[40]

그러나 영락제 사후(1424년) 명나라의 대외정책이 해금령으로 대표되는 폐쇄경제로 전향하면서 정화의 원정은 제대로 계승되지 못했다. 중국인들은 오랑캐(夷狄) 세계에 대한 흥미를 잃어버렸고,[41] 영락제의 후계자들은 이런 장거리 원정이 중화에 해롭다고 생각해서 항해사업을 철폐했고, 정화의 항해에 대한 정보마저 오히려 은폐하기에 이르렀다.

전개[편집]

| 발견/ 목표 | 탐험가 | 연도 | 물주 |

|---|---|---|---|

| 콩고강 | 캉 | 1482년 | 주앙 2세 |

| 희망봉 | 디아스 | 1488년 | 주앙 2세 |

| 서인도 | 콜럼버스 | 1492년 | 페르난도와 이사벨 |

| (진짜)인도 | 바스쿠 다 가마 | 1498년 | 마누엘 1세 |

| 브라질 | 카브랄 | 1500년 | 마누엘 1세 |

| 향료제도, 서태평양 | 알부케르케, 아브레우, 세랑 | 1512년 | 마누엘 1세 |

| 동태평양 | 발보아 | 1513년 | 페르난도 2세 |

| 마젤란해협 | 마갈량이스 | 1520년 | 카를로스 1세 |

| 필리핀 | 마갈량이스 | 1521년 | 카를로스 1세 |

| 세계일주 | 엘카노 | 1522년 | 카를로스 1세 |

| 호주 | 얀손 | 1606년 | 네덜란드 동인도 회사 |

| 뉴질랜드 | 타스만 | 1642년 | 네덜란드 동인도 회사 |

| 남극대륙 | 제임스 쿡 | 1773년 | 조지 3세 |

| 하와이 | 제임스 쿡 | 1778년 | 조지 3세 |

대서양 항해 (1419년–1507년)[편집]

베네치아를 비롯한 이탈리아 해양공화국들은 8세기부터 15세기까지 대중동 교역을 독점했다. 향신료, 향, 약초, 약물, 아편 등을 거래하는 비단-향신료 무역으로 지중대 도시국가들은 엄청나게 부유해졌다. 향신료는 중세 유럽에서 가장 비싸고 수요가 많았던 상품 중 하나로, 식품첨가제로서 뿐 아니라 의약품,[42] 종교 의례, 화장품, 향수, 보존방부제 등으로 사용되었다.[43] 그리고 이 모든 물산은 아시아와 아프리카에서 수입되는 것이었다.

무슬림 교역상들은 주로 예멘과 오만에서 온 아랍인 선원들의 후예로서, 인도양 해상교역로에 대한 그들의 지배권은 동쪽으로는 코지코데를 비롯한 인도의 교억거점들, 서쪽으로는 페르시아만의 호르무즈와 홍해의 제다에 이르렀다. 페르시아만과 홍해로 유입된 교역로는 호르무즈나 제다에서 상륙해 육로를 통해 지중해 연안까지 이어졌다. 베네치아 상인들은 오스만 제국이 부상할 때까지 여기서 상품을 떼와서 유럽 전역에 유통했다. 그러다 1453년 결국 콘스탄티노폴리스가 함락되면서 유럽인들이 에게해, 보스포루스 해협을 통해 흑해로 가는 항로가 차단되었다.[44][45] 베네치아 등 해양공화국은 안티오키아, 아크레, 알렉산드리아 같은 남동쪽 항구들을 통해 동양의 상품에 대한 제한적 접근만 유지하게 되었다.

흑해 식민지를 상실한 제노바는 밀과 올리브유, 그리고 소량의 금은을 기대할 수 있는 북아프리카 교역으로 전향했다. 중세 말기의 교역망에서 돈은 항상 유럽 밖으로 빠져나가기만 했기에 유럽인들은 만성적인 귀금속 부족에 시달리고 있었다.[46] 유럽에 소재한 금은광산들은 이미 상당수가 고갈되었고,[47] 금괴 부족으로 인한 교역상의 리스크를 관리하기 위해 복잡한 금융시스템이 발달했다(최초의 은행인 산조르조 은행은 1407년 제노바에서 설립되었다). 또한 제노바인들은 플란데런, 잉글랜드, 포르투갈에 진출해 거류지를 만들고[48] 거기서 자신들의 경영 및 금융 전문성을 이용해 이익을 얻었다.

이즈음의 유럽의 항해는 포르톨라노 해도를 보고 해안선을 따라 항해하는 카보타지에 가까웠다. 포르톨라노 해도는 해안의 랜드마크들을 연결하는 검증된 해로들을 나타낸 것으로, 선원들은 알려져 있는 지점(항구 등)에서 출발하여 나침반의 방향을 따라 항해하고, 랜드마크에 의거해 현재 위치를 확인하는 식이었다.[49] 나침반의 도입 뿐 아니라 지도제작과 천문학에서의 진보도 유럽인들이 해안을 벗어나 원양항해에 나설 수 있게 된 요인이었으며, 아랍인들의 항해도구인 아스트롤라베와 사분의가 천문항법에 사용되기 시작했다.

포르투갈의 항해: 엔히크 항해왕자[편집]

1297년, 포르투갈 국왕 디니스는 개인적으로 수출무역에 관심을 가졌고, 1317년에는 무슬림 해적들로부터 자국 상선들을 보호하고자 제노바인 상선사관 에마누엘레 페사그노를 초빙하여 포르투갈 해군의 초대 수사제독으로 임명했다.[50] 14세기 하반기에 흑사병으로 인해 유럽은 심각한 인구감소를 겪었는데, 변방의 소국인 포르투갈은 해양진출밖에 활로가 없었고, 대부분의 인구가 해안지역에서 어업과 무역에 종사했다.[51] 그 다음 국왕 아폰수 4세(r. 1325년-1357년)는 해상무역을 장려하고 최초의 탐험항해를 명령했다.[52] 카나리아제도는 이미 제노바인들에게 그 존재가 알려져 있었는데, 포르투갈 왕실은 자기네 후원으로 카나리아제도를 공식적으로 발견했다고 주장했다. 1344년 카스티야가 포르투갈의 일방적 주장에 이의를 제기하면서, 이베리아반도 서부의 두 나라의 경쟁은 바다를 무대로 확장되었다.[53][54]

포르투갈인들은 군사력 투사를 통해 장악한 항구에 세금을 매겨 무역의 이익을 남겨먹는 지중해식 무역 시스템을 신항구에도 설치하고자 하였다. 이는 신항구에서의 무역의 독점을 꾀하는 것이었으며, 다른 유럽인들도 그 방식을 담습하였다.[55] 1415년, 포르투갈은 북아프리카 해안 항해를 통제하고자 지브롤터 해협 너머의 세우타를 점령했다. 갓 스무 살을 넘긴 젊은 엔히크 왕자는 세우타 정복전에 종군하면서, 지중해와 서아프리카를 연결해온 사하라 종단무역로가 남길 수 있는 이윤의 가능성을 인식했다. 그전까지 수 세기동안 이 무역로는 북아프리카 무어인들이 장악하고 있었다.

엔히크는 북아프리카 무슬림들의 땅이 어디까지 뻗어 있는지, 바다를 통해 그들을 우회해서 서아프리카와 직통할 수 없는지,[56] 사제왕 요한의 기독교 왕국을 찾아서 동맹을 맺을 수 있는지,[57] 수익성 높은 향신료 무역의 원천인 인도에 바다를 통해 닿을 수 있는지 알고 싶어졌다. 엔히크가 모리타니 서해안을 따라 내려가는 탐험항해를 후원하기 시작하자 새로운 바닷길에 관심을 가진 상인・선주・투자자들이 모여들었다. 곧 마데이라제도(1419년)와 아조레스제도(1427년)가 발견되었고, 엔히크의 가신 기사 주앙 곤살베스 자르쿠가 마데이라섬에 정착지를 건설했다.[58]

한편, 그 당시의 유럽인들은 북아프리카 해안의 논곶(Cape Non) 너머에 무엇이 있는지, 가서 돌아올 수 있는지 알지 못했다.[59] 뱃사람들 사이의 미신에서는 바다괴수나 세상의 가장자리 낭떠러지가 있다고들 했지만, 엔히크의 항해사업은 그러한 미신들에 도전했다. 엔히크의 선단은 1421년부터 체계적으로 남하하여, 마침내 1434년 엔히크 휘하의 선장 질 이아니스의 배가 어려운 보자도르곶을 돌파했다.

1440년대부터는 카라벨라가 아프리카 해안 탐험항해에 널리 사용되기 시작했다. 카라벨라는 이베리아 지역에 기존부터 있던 선급으로, 어업・상업・군사 등 다용도로 사용되었다. 카라벨라의 큰 특징은 우현에 조타노를 달고 다닌 지중해형 선박들과 달리, 선미에 키(rudder)를 달았다는 점이었다. 또한 흘수선이 얕아서 미지의 해안에서 좌초될 위험이 적었고, 범주(帆走) 능력도 우수했다. 특히 삼각돛 덕분에, 역풍을 맞아 범주하는 능력은 동시대의 다른 배들과 비교해 특히 월등했다.[60] 또한 포르투갈인들은 15세기에 널리 확산된 천체력으로 천문항법을 구사했다. 천체력은 특정한 시간에 따른 별들의 위치를 정리한 표다. 1496년 유대인 천문학자 아브라함 자쿠트가 발표한 연감에 수록된 천문력, 그리고 그가 제작한 구리 아스트롤라베는 포르투갈과 에스파냐의 항해능력에 중요한 일익을 담당했다.[61] 이 천문력 덕분에 항법사들은 위도를 정확하게 알아낼 수 있었다. 다만 경도를 알아내는 방법은 그 뒤로도 수 세기 동안 제대로 고안되지 않았다.[62][63] 이러한 기술들을 동원하여 포르투갈의 탐험항해는 1년에 위도 1도 꼴로 지속적으로 남하했다.[64] 1445년과 1446년에는 각각 세네갈과 카보베르데에 도달한 알바로 페르난데스는 오늘날의 시에라리온까지 남하했다.

1453년, 오스만 튀르크가 콘스탄티노폴리스를 함락시키자 기독교 세계는 충격에 빠졌고, 동시에 동방무역로가 단절되었다. 1455년, 교황 니콜라오 5세는 교황 칙서를 발령하여 보자도르곶 너머에서 발견되는 모든 땅과 바다는 포르투갈 국왕 아폰수 5세와 그 후손들의 것이라고 공언하였고, 무슬림을 비롯한 이교도들에 대한 정복을 정당화했다. 대서양에서 폐쇄해 개념이 등장한 것이 이 때가 처음이었다.[65] 아폰수 5세는 제노바인 전문가들에게 인도로 가는 항로를 문의하여 1459년 프라 마우로 지도를 손에 넣었다.[66]

1456년, 디우구 구메스가 카보베르데제도에 도달했다. 1460년대에는 엔히크를 섬긴 다른 항해자들——제노바인 안토니오 다 놀리, 베네치아인 알비세 카다모스토 등——이 나머지 서아프리카 섬들을 발견했고, 기니만까지 도달했다.

에스파냐의 항해: 콜럼버스의 대서양 횡단[편집]

포르투갈의 라이벌 나라인 카스티야는 1402년부터 서아프리카 해안의 카나리아제도를 다스리기 시작했다. 하지만 카스티야는 15세기 대부분을 내부적인 정치분란과 이슬람 세력의 반격 격퇴로 소모하였다. 15세기 말에야 아라곤과 동군연합을 이루어 오늘날의 에스파냐의 전신이 되었고, 비로소 새로운 해양무역로를 찾아나서기 시작했다. 아라곤은 이미 남프랑스와 시칠리아섬, 몰타, 나폴리, 사르데냐를 영토로 가지고 서지중해를 장악하고 있었다. 1492년, 카스티야-아라곤 동군연합은 그라나다를 정복하여 이베리아반도에서 무슬림 세력을 일소하였고, 그사이 포르투갈이 서아프리카 항로를 독점하게 된 것을 우려하여 크리스토퍼 콜럼버스의 탐험항해를 후원하기로 했다.[67] 콜럼버스는 에스파냐에서 후원을 따내기 전에 두 차례(1485년, 1488년) 포르투갈 국왕 주앙 2세에게 같은 기획안을 제출했으나 거절당했었다.

1492년 8월 3일, 콜럼버스는 세 척의 배를 몰고 팔로스데라프론테라에서 출항했다. 콜럼버스는 우선 카나리아제도로 향해 보급을 받고, 대서양 외양으로 나가 사르가소해를 5주만에 횡단했다. 1492년 10월 12일, 콜럼버스는 오늘날의 바하마에 도달했고, 자신이 발견함 섬을 “산살바도르”라고 명명했다. 콜럼버스는 자신이 “동인도”에 도달했다고 생각했고, 이후 쿠바섬 북동해안과 히스파니올라섬 북안을 탐사했다. 히스파니올라섬의 타이노인 추장 과카나가릭스는 콜럼버스가 섬에 정착지를 세우고 부하 일부를 남겨두고 귀국하는 것을 허락해 주었디.

콜럼버스의 부하 39명은 오늘날의 아이티에 라나비다드라는 정착지를 세웠다.[68] 콜럼버스는 귀국하기 전에 원주민 20여 명을 납치하여 그들과 함께 귀국했다. 하지만 살아서 세비야에 도착할 수 있었던 “인도인”은 7명 뿐이었다.[69] 콜럼버스 함대는 귀항 길에 폭풍으로 인해 리스본에 정박했다가(1493년 3월 4일), 1주 뒤 출항하여 1493년 3월 15일 바르셀로나에 입항하여 이사벨 여왕과 페르난도 왕에게 보고하였다. 이윽고 이 소식은 유럽 전역에 빠르게 퍼졌다.[70]

콜럼버스와 다른 에스파냐 탐험가들은 자신들의 발견에 곧 실망하였다. 아프리카나 아시아와 달리 카리브해 다도해의 주민들은 교역을 할 만한 경제력이 없었다. 그러자 초점은 이 섬들을 식민지로 만드는 것으로 이동했다. 그리고 카리브해의 섬들을 넘어 광대한 미주대륙 전체가 탐험되고 식민지가 되는 것은 그리 머지않은 일이었다.

토르데시야스 조약 (1494년)[편집]

콜럼버스가 소위 “서인도”에서 돌아온 직후, 에스파냐와 포르투갈의 분쟁을 피하기 위한 조정의 필요성이 불거졌다.[71] 콜럼버스가 귀항하고 2개월 뒤인 1493년 5월 4일, 에스파냐 국왕 부부는 교황 알렉산데르 6세의 칙서를 받았다. 교황은 이 칙서에서 아조레스 또는 카보베르데에서 서쪽으로 100 레구아 떨어진 경선을 경계로 그 서쪽에 있는, 인도의 모든 본토와 섬들은 카스티야에 속한다고 판시했다. 포르투갈에 대해서는 칙서에서 언급되지 않았다.

포르투갈의 주앙 2세는 이 조정 내용이 불쾌했다. 포르투갈에 허락된 땅이 너무 작게 느껴졌고, 포르투갈의 국책사업의 최종 목적지인 인도에 도달하는 것이 방해받은 것 같았기 때문이다. 그래서 주앙 2세는 페르난도 2세, 이사벨 1세와 적집 교섭하여 경계선을 보다 서쪽으로 옮기고 그 동쪽에서 발견된 땅에 대한 자신의 권리를 주장했다.[72]

1494년 양측은 합의에 도달하였고, 토르데시야스 조약으로 세계는 둘로 나뉘었다. 이 조약에서 포르투갈은 이미 포르투갈령이었던 카보베르데제도 서쪽 370 레구아 이동의 비유럽 세계에 대한 권리를 얻었다. 이로써 아프리카, 아시아, 그리고 남미대륙의 동쪽 일부(오늘날의 브라질)는 포르투갈의 몫이 되었다. 에스파냐는 이 경계선 서쪽의 모든 것을 얻었다. 이 교섭으로 대서양의 섬들은 대략 절반으로, 포르투갈 몫의 카보베르데와 에스파냐 몫의 카리브로 나뉘었다.

이후 에스파냐가 남북미 대륙 본토에 거대한 식민지를 확장하자 포르투갈도 토르데시야스 조약에서 정한 선을 넘어 브라질 식민지를 확장했고, 16세기 들어 다른 유럽 국가들도 조약을 무시하고 각자 식민지를 세우면서 조약은 형해화되었다.

신세계: 아메리카[편집]

토르데시야스 조약으로 양국이 나눠먹은 영역 가운데 유럽인들이 실제로 도달한 곳은 극히 일부분에 불과했다. 콜럼버스의 항해는 탐험항해 사업에 박차를 가해서, 1497년 이후 많은 탐험가들이 서쪽으로 향했다.

1497년, 이탈리아인 조반니 카보토는 잉글랜드 국왕 헨리 7세에게 특허장을 받아 브리스톨에서 출항했다. 카보토는 보다 북쪽에서 출항하면 “서인도”에 더 수월하게 닿을 수 있으리라 기대했고,[73] 대서양을 횡단하여 북미대륙 어딘가(뉴펀들랜드로 추측됨)에 상륙했다. 1499년에는 주앙 페르난데스 라브라도르와 페루 데 바르셀루스가 래브라도반도를 발견해서 라브라도르의 이름이 붙었다. 라브라도르는 그린란드를 거쳐 브리스톨로 입항했다.[74] 거의 같은 시기에 가스파르 쿠르티리알과 미겔 쿠르티리알 형제가 포르투갈 국왕 마누엘 1세의 의뢰로 북대서양을 항해하여 그린란드와 뉴펀들랜드를 측량했다.[75] 이 두 항해 모두 칸티노 세계지도에 기록되었다.

한편, 마누엘 1세는 선왕의 인도 항로 개척사업을 이어받아 1497년 남대서양 항해사업을 시작했다. 1499년 7월에 포르투갈인들이 “진짜 인도”에 도달했다는 소식이 퍼졌고, 마누엘 1세는 바스쿠 다 가마의 함대의 귀환을 축하한 다음날 에스파냐 국왕 부부에게 편지를 보내 자신의 권리를 주장했다.[76]

1498년 콜럼버스의 제3차 항해는 카스티야(에스파냐)의 서인도 식민지화의 최초의 성공적 시도였다. 점점 의혹이 일어나는 가운데도 콜럼버스는 끝까지 자신이 인도에 도달했다고 믿었다. 제3차 항해 도중에 콜럼버스는 오리노코강 하구(오늘날의 베네수엘라)를 발견하였고, 이렇게 대량의 민물이 유입되기 위해서는 대륙이 있을 수밖에 없으며 그 대륙이 아시아 대륙 본토라고 생각했다.

세비야와 서인도 사이의 배편이 늘어나면서, 카리브해 제도들과 중남미 해안에 대한 지식도 늘어났다. 그 가운데 알론소 데 오헤다와 아메리고 베스푸치의 함대(1499년 - 1500년)는 오늘날의 가이아나에 도달했다. 가이아나에서 두 탐험가는 남북으로 갈라져서 오헤다는 북쪽으로, 베스푸치는 남쪽으로 항해했으며, 베스푸치는 1499년 7월 아마존강 하구를 발견하고[77][78] 남위 6도(오늘날의 브라질 북부해안)에 도달한 뒤 회항했다.

1500년 1월 26일, 비센테 야네스 핀손이 폭풍에 떠밀려서 오늘날의 브라질 북동해안에 도달했고, 계속 남쪽으로 내려가 오늘날의 페르남부쿠주까지 남하했다. 핀손 함대는 아마존강 어귀에 완전히 진입한 최초의 함대였으며, 핀손은 아마존강에 “산타마리아데라마르둘체강”이라는 이름을 붙였다. 이 땅은 너무 동쪽에 있어서 토르데시야스 조약상 카스티야령으로 주장하기 곤란하였다. 하지만 이 발견으로 탄력을 받은 카스티야는 1508년 핀손의 제2차 항해에서 중미 내륙 본토 해안을 탐사하였다. 이후 포르투갈이 브라질을 본격적으로 개척하자 자극받은 카스티야는 1508년 원정에 항법사로 참여한 후안 디아스 데 솔리스를 대장으로 하여 1516년 항해에 나섰지만, 솔리스와 선원들은 라플라타강을 탐험하다 실종되었다. 하지만 이 과정에서 카스티야의 신대륙에 대한 이해관계는 새로이 되었고, 1531년부터 본격적인 내륙 식민지화가 개시되었다.

1500년, 포르투갈은 페드루 알바레스 카브랄을 대장으로 제2차 인도 원정대를 출항시켰다. 카브랄 함대는 기니만 무붕지대를 회피하기 위해 불타 두 마르 기동을 했다가 브라질 남해안까지 가게 되었다. 1500년 4월 21일, 카브랄 함대는 해안에서 보이는 산을 발견해서 파스쿠알산이라고 명명했고 4월 22일에 대장 카브랄을 포함한 선발대가 해안에 상륙했다. 4월 25일, 전체 함대가 기항하며 그 자리를 포르투세구루로 명명했다. 카브랄은 이 땅이 토르데시야스 조약선 이동에 위치하고 있음을 깨닫고, 본국에 페루 바스 데 카미냐의 서신을 포함한 보고서를 보냈다. 카브랄은 섬을 발견했다고 생각하고 이 땅을 ‘베라크루스섬’이라고 명명했다.[79] 일부 역사학자들은 이미 그전부터 포르투갈인들이 불타 두 마르 항법을 시전하다가 남미대륙에 닿았을 수 있으며, 주앙 2세가 1494년 토르데시야스 조약의 경계선을 서쪽으로 옮긴 것도 그래서이며, 카브랄의 브라질 발견도 우연이 아니라고 주장한다. 그러나 주앙 2세의 의도는 단순히 대서양에서 발견될 새로운 땅에 대한 막연한 권리주장이었을 수도 있다.[80] 포르투세구루에서 출항한 카브랄 함대는 원래 예정대로 아프리카 남단을 거쳐 인도로 가는 항로에 올랐다. 이로써 카브랄은 유럽, 아프리카, 신대륙, 아시아를 한번에 연결한 최초의 항해를 한 사람이 되었다.[81][82]

아메리고 베스푸치는 1491년부터 메디치 은행 세비야지점에서 일한 피렌체인으로서, 에스파냐의 의뢰로 후안 데 라 코사의 함대에서 두 차례 가이아나 일대를 항해했다.[83] 이후 베스푸치는 포르투갈 국왕 마누엘 1세의 초빙을 받아[84] 남미 동안 탐험항해에 참관인으로 참여했다. 베스푸치는 이 항해에 참여한 기록을 1502년과 1504년 두 차례 책으로 출판하였고, 이 책들에서 새로이 발견된 땅들이 인도가 아니라 “신세계(라틴어: Mundus novus)”일 가능성을 제기했다.[85] 이 “신세계”라는 표현은 곧 유럽에서 널리 사용되게 되었고,[86] 이윽고 콜럼버스는 아시아에 도달했던 것이 아니라 새로운 대륙을 발견한 것이었음이 이해되었다. 1507년 마르틴 발데제뮐러와 마티아스 링만이 제작한 지도에서 이 신대륙을 아메리고 베스푸치의 이름을 따서 “아메리카”라고 명명하였다.

인도양 항해 (1497년–1513년)[편집]

다 가마의 인도항로 개척[편집]

토르데시야스 조약으로 카스티야의 경쟁을 따돌린 포르투갈은 동방원정에 계속 매진해나갔다. 포르투갈은 1485년과 1488년 두 차례 콜럼버스의 대서양 횡단항해 기획안을 공식적으로 거부하였다. 당시 포르투갈의 전문가들은 콜럼버스가 주장한 항로 길이 2,300 마일 (3,860 킬로미터)이 지나치게 짧다고 생각했으며,[87] 1487년 바르톨로메우 디아스가 이미 아프리카 남단 희망봉에 도달했기 때문에 주앙 2세로서는 콜럼버스에게 모험을 걸 이유가 없었다. 포르투갈은 동쪽으로 항해하는 것이 인도로 가는 훨씬 짧은 항로라고 확신하였다. 1488년 디아스가 귀항하고, 페루 다 쿠비야가 육로를 통해 에티오피아를 탐험함으로써, 대서양을 통해 인도양의 부에 도달할 수 있다는 확신이 생겼다. 마침내 장기간의 최종탐험이 준비되었다.

1497년 7월, 배 네 척에 선원 170명의 탐험원정대가 리스본을 출항했다. 대장은 바스쿠 다 가마였다. 원정대는 12월 그레이트피쉬강(디아스가 회항했던 지점)에 도달했고, 유럽인들에게 알려지지 않은 해역으로 북상했다. 인도양에 들어선 가마 함대는, 기존에 잘 발달해 있던 세 개의 무역로에 진입하게 되었다. 동아프리카(모가디슈)-아라비아(아덴) 무역로, 아라비아(아덴)-페르시아(호르무즈) 무역로, 페르시아(호르무즈)-인도(캄바트・캘리컷) 무역로가 바로 그것이었다.[88] 1498년 5월 20일, 가마 함대는 캘리컷에 입항했다. 하지만 현지의 상품에 비하여 가마 함대가 싣고 온 상품의 가치가 너무 떨어져서 교역은 난항을 겪었다.[89] 가마와 생존 선원 55명은 출항한지 2년 하고도 2일만에 리스본으로 귀항했고, 유럽에서 인도를 직항으로 다녀온 최초의 선단이라는 영예를 얻었다. 가마의 항해는 동시대인인 루이스 드 카몽이스의 서사시 『우스 루시아다스』로 쓰여지면서 그 당대부터 낭만화되었다.[90][91]

1500년, 13척의 배로 이루어진 훨씬 큰 함대가 출항했다. 대장은 페드루 알바레스 카브랄이었다. 카브랄 함대는 상술한 바와 같이 중간에 브라질을 발견하고, 인도양에 접어들어 마다가스카르(1501년)와 모리셔스(1507년)를 거쳐 소코트라섬을 상륙해 점령했다. 또한 로렌수 데 알메이다가 스리랑카에 상륙하여 포르투갈의 속국으로 만들었다. 인도 본토에는 코치와 캘리컷(1501년), 고아(1510년)에 최초의 포르투갈 상관이 설치되었다.

향료제도와 중국의 재발견[편집]

포르투갈은 인도에서 동쪽으로 계속 항해해서, 인도와 동남아시아(말라카・팔렘방)를 잇는 제2의 기존 무역로에 진입하였다.[88] 1511년, 아폰수 드 알부케르크는 동남아시아 무역의 중심지 말라카를 정복했고, 말라카 동쪽으로 외교사절들을 보냈다. 두아르테 페르난데스는 유럽인 최초로 아유타야 왕국(오늘날의 태국)과 접촉했다.

이윽고 포르투갈인들은 그전까지 유럽인들에게는 전혀 알려져 있지 않던 “향료제도”, 즉 말루쿠 제도의 존재를 알게 되었다. 말루쿠는 당시 세계에서 유일한 육두구・정향 산지였다. 이 향료제도에 도달하는 것이 포르투갈의 인도양 항해에서 가장 중요한 목적이었다. 알부케르크는 안토니우 데 아브레우를 반다 제도로 파견하였고, 아브레우는 부루섬・암보섬・스람섬을 거쳐 1512년 반다 제도에 도달했다.[92][93] 아브레우 함대가 반다에서 말라카로 돌아오는 길에 난파로 인해 낙오한 부선장 프란시스쿠 세라우는 북쪽으로 향해서 암본섬을 거쳐 트르나테섬에 도달했고, 거기 무기공장을 지었다.

1513년 5월, 포르투갈 사절 조르즈 알바르스가 중국에 도달했다. 다만 알바르스는 주강 삼각주의 내령정도에 상륙했을 뿐이고, 중국 본토 남해아에 처음으로 상륙한 것은 콜럼버스의 처사촌 라파엘 페레스트렐루였다. 페레스트렐루는 1516년 말라카에서 출발해서 광저우에 도달하여 거기서 교역했다.[94][95] 1517년에는 페르낭 피레스 데 안드라데가 광동을 방문하여 교역을 요구했다. 그러다 중국(당시 명나라)에서 그들의 부용국인 말라카 술탄이 포르투갈인들에게 폐위당한 것을 문제삼자 포르투갈인들은 1521년 중국을 상대로 전쟁을 걸었다. 하지만 두 차례 전투(둔문 전투・천초만 전투)에서 포르투갈은 모두 패배했다. 이 때 포르투갈인들에게서 선회포를 노획한 중국에서는 이것을 역설계하여 불랑기포를 개발했다. 또한 포르투갈이 동남아시아에서 현지생산한 해군용 아르카부스는 동아시아로 유입되어 조총이라는 이름으로 알려졌다. 중국과 포르투갈 사이의 분쟁은 1557년 중국이 포르투갈에 마카오를 내주면서 종결되었다.

알부케르케는 무역로를 독점하기 위해 무스카트(1507년)와 호르무즈(1515년)를 점령하고, 아덴을 공격했다. 1521년에는 안토니우 쿠레이라가 바레인섬을 정복해서 이후 8년여 동안 페르시아만이 포르투갈의 손 안에 들어왔다. 포르투갈은 홍해에서도 곳곳에 짐략을 걸어서 1541년에는 에스테방 다 가마의 함대가 수에즈까지 북상했다.

태평양 항해 (1513년–1529년)[편집]

태평양의 발견[편집]

1513년, 오늘날의 콜롬비아 아칸디에서 남쪽으로 64 킬로미터 떨어진 곳에서, 에스파냐인 바스코 누녜스 데 발보아는 황금이 풍부한 “다른 바다”가 있다는 정보를 들었다. 현지인 추장들에게 얻은 정보와 자원을 이용해 발보아는 190명의 에스파냐인, 원주민 안내인 소수, 개 한 무리와 함께 파나마 지협을 가로지르는 원정에 나섰다.

발보아 원정대는 작은 브리간틴 한 척에 원주민 카누 10척으로 해안을 따라 이동하다 상륙했다. 9월 6일에 병력을 1,000 명으로 보강한 원정대는 적대적인 원주민들과 싸워가면서 울창한 밀림으로 들어갔고, 추쿠나케강을 따라 늘어선 산맥을 넘어 “다른 바다”를 목격했다. 발보아는 9월 25일 정오 직전에 미지의 바다의 수평선을 봄으로써, 태평양에 도달한 최초의 유럽인이 되었다. 발보아는 110 킬로미터를 더 여행하고 자신이 발견한 해역에 미구엘만이라고 이름을 붙이고, 이 만을 포함한 바다 전체는 “남해(Mar del Sur)”라고 명명했다. 파나마를 남북으로 종단해서 발견한 바다였기 때문이다. 발보아의 원래 원정 목적은 황금이 풍부한 나라들을 찾는 것이었기 때문에, 원주민 추장들이 다스리는 섬들을 여럿 돌아다녔고 이 섬들을 페를라스제도(진주제도)라고 이름붙였다. 이 이름이 지금까지 사용되고 있다.

“남해”로 통하는 길을 찾기 위해 1515년 후안 디아스 데 솔리스가 남미대륙 동안을 따라 남쪽으로 항해했다. 그러나 솔리스는 성공하지 못했고, 1516년에 라플라타강을 명명한 직후에 죽었다.

최조의 지구일주[편집]

1516년, 일련의 포르투갈 항해사들이 마누엘 1세와 불화한 끝에 에스파냐로 전향해 새 국왕 카를로스 1세를 섬기기로 했다. 그들 가운데 디오고・두아르테 바르부사 형제, 에스테방 구메스, 주앙 로드리게스 세라우, 페르낭 드 마갈량이스(페르디난드 마젤란), 조르즈 레이넬, 디우구 리베이루, 프란시스쿠・루이 팔레이루 형제, 크리스토발 데 아로 등이 있었다. 그 중 마젤란은 1513년 포르투갈에서 출발해서 향료제도에 도달한 적이 있었고, 향료제도에 정착한 프란시스쿠 세랑과 연락을 유지하고 있었다.[96][97] 마젤란은 팔레이루 형제의 연구에 기반하여, 향료제도가 토르데시야스 조약에서 정해진 에스파냐령이 될 수 있다는 이론을 개발하여 카를로스 1세에게 헌책했다.

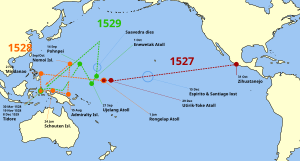

서쪽으로 항해해서 인도에 도달할 수 있다는 마젤란의 기획안을 받은 카를로스 1세는 마젤란의 원정에 자금을 대주기로 했고, 마젤란 뿐 아니라 에스파냐인 항해사 후안 세바스티안 엘카노 등을 합류시킨 연합함대를 꾸렸다. 1519년 8월 10일, 총 5척으로 구성된 마젤란-엘카노 함대는 세비야를 출항했다. 선원은 다국적으로 237명이었고, 함대의 목표는 서쪽으로 항해하여 향료제도에 도달함으로써 그곳에 대한 에스파냐의 정치경제적 권리를 주장할 수 있게 하는 것이었다.[98]

함대는 브라질의 포르투갈 식민지를 피해 계속 남하했고, 미주대륙 남단인 티에라델푸에고에 처음으로 도달했다. 10월 21일, 함대는 비르헤네스곶에서 미로 같은 해협에 진입하여 600 킬로미터를 항해한 끝에 간신히 태평양으로 빠져나왔다. 마젤라은 이 해협을 “모드 성도의 해협(Estrecho de Todos los Santos)”이라고 명명했으나, 오늘날에는 마젤란 해협이라고 알려져 있다. 11월 28일에 태평양으로 빠져나오는 데 성공한 배는 세 척이었다. 마젤란은 태평양에서 섬이 거의 없는 해역을 통과했기 때문에, 정체된 것처럼 보이는 대양에 “태평양”이라는 이름을 붙였다.[99] 함대는 태평양을 횡단하는 데 성공하여 오늘날의 필리핀에 도달했으나, 마젤라은 막탄섬 원주민들과 전투 중에 사망했다. 생존자를 수습한 엘카노는 1521년 원래 목표인 향료제도에 도달했고, 1522년 9월 6일 유일한 생존함 빅토리아가 에스파냐로 귀환하여 최초의 지구일주를 달성해냈다. 처음 출발할 때 배 5척에 선원 237명 가운데 무사히 돌아온 것은 배 1척에 선원 18명이었다. 그 밖에 카보베르데에서 포르투갈군에게 나포되었다가 돌아온 12명, 난파한 트리니다드호의 생존자 5명이 더 있었다. 마젤란의 부관으로서 탑승한 베네치아인 학자 안토니오 피가페타는 이 항해의 중요한 1차사료가 되는 일기를 남겼다.

이 지구일주 항해는 필리핀이 에스파냐 식민지가 된 계기가 되었다는 점, 그리고 태평양에 대한 지식을 에스파냐에 남겼다는 점에서 의의를 갖는다. 마젤란이 개척한 항로는 아프리카 남단을 도는 포르투갈 항로의 현실적인 대안은 될 수 없었다[100](마젤란 해협은 너무 남쪽에 있고 태평양은 너무 넓어서 한 번의 항해로 감당할 수 없었다). 그러나 이 항해에서 얻은 정보를 바탕으로 에스파냐의 탐험을 거듭하였고, 이후 미주대륙 본토의 멕시코를 정복함으로써 북태평양을 통한 마닐라 갈레온 항로를 발견하기에 이른다.[101]

동서 탐험항해의 합류[편집]

마젤란의 원정 소식에 포르투갈인들은 마젤란 원정대의 생존자들을 잡으러 달려갔고, 트르나테섬에 트르나테 세례요한 요새를 축성했다.[102] 1525년, 카를로스 1세는 향료제도는 토르데시야스 조약의 기준선 “서쪽”에 있다고 주장하면서 2차 원정대를 파견했다. 가르시아 호프레 데 로아이사를 원정대장으로, 배 7척에 선원 450명이었다. 엘카노, 그리고 젊은 안드레스 데 우르다네타도 이 원정대에 참여했다. 마젤란 해협 근처에서 폭풍에 의해 더 남쪽으로 떠밀려간 배 한 척이 남위 56도에 도달했다. 그들은 거기서 “지구의 끝”을 보았다고 생각했다. 이 때 혼곶이 처음으로 주파되었다. 오늘날의 인도네시아에 도달한 로아이사 원정대는 티도레섬에 상륙했다.[102] 근처 섬인 트르나테섬에 주둔한 포르투갈군과의 충돌은 불가피해 보였고, 이후 10여년에 걸쳐 양측 간에 산병전이 일어났다.[104][105]

포르투갈은 1525년에서 1528년까지 향료제도 주변을 여러 차례 탐사했다. 구메스 데 세케이라와 디우구 다 로카는 북쪽으로 가서 캐롤라인제도를 발견한 최초의 유럽인이 되었고, 이곳을 “세케이라제도”라고 명명했다.[106] 1526년에는 조르즈 데 메네세스가 비악섬과 와이게오섬에 기항했다. 일부 역사학자들 가운데 포르투갈이 이 때 호주를 이미 발견했다고 주장하는 설도 있다.

1527년, 누에바에스파냐 총독 에르난 코르테스가 “남해”(즉, 태평양)의 새로운 땅을 찾는 함대를 편성하고 자기 사촌 알바로 데 사베드라 세론에게 지휘를 부탁했다. 1527년 10월 31일, 사베드라는 누에바에스파냐에서 출발하여 태평양을 건너 뉴기니 북부에 닿았다. 1528년 10월, 사베드라 함대는 향료제도에 도달했다. 이후 누에바에스파냐로 귀환하려 했으나 북동무역풍 때문에 도로 밀려나자 뉴기니로 돌아가서 북쪽으로 항해했다. 그 길에 사베드라는 마셜제도와 애드미럴티 제도를 발견했다. 그러나 또다시 바람에 떠밀려 세 번째로 향료제도로 밀려갔다. 결국 사베드라는 귀환 항로를 찾지 못하고 포르투갈군에게 나포되었다. 이렇게 태평양을 서쪽에서 동쪽으로 횡단하는 항로는 찾기 어려웠고, 1565년에 가서야 안드레스 데 우르다네타가 항로를 개척했다.[107]

향료제도를 둘러싸고 포르투갈과 에스파냐 간에 분쟁이 비화된 것은 결국 토르데시야스 조약에 동쪽 경계선이 없었기 때문이었다. 양국은 이 문제를 해결하기 위해 1524년부터 1529년까지 바다호스엘바스에서 세계를 정확히 절반으로 나눌 수 있는 자오선을 찾기 위한 회의를 열었다. 양측에서 각자 천문학자・지도제작자・항법사・수학자를 세 명씩 선임했다. 이렇게 선임된 이들 가운데 포르투갈 측에는 루푸 후멤, 에스파냐측에는 디우구 리베이루 등이 있었다. 양측은 몇 번이나 회동했으나 합의에 도달할 수 없었다. 당시의 지식으로는 경도를 정확히 측정할 수 없었기 때문이다. 결국 이 문제는 1529년 사라고사 조약으로 향료제도는 포르투갈, 필리핀은 에스파냐가 가져가는 것으로 봉합되었다.[108]

에스파냐의 미주대륙 정복 (1519년–1532년)[편집]

포르투갈이 인도양 무역을 통하여 큰 부를 축적하는 동안에 에스파냐는 금을 비롯한 귀중한 자원을 찾아 신대륙 탐험에 주력했다. 이런 탐험원정의 대원들, 즉 “정복자(conquistador)”들은 군대에 소속된 정식 군인(army)이라기보다 부를 찾아 모험하는 용병에 가까웠다. 장인, 상인, 성직자, 율사, 하급귀족, 해방노예 등 다양한 출신의 정복자들이 나타났다. 정복자들은 대개 수익이 나면 몫을 떼준다는 조건으로 융자를 받아 무기와 장비를 마련했으며, 대개 전문적인 군사 훈련을 받지는 않았으나 탐험에 여러 번 참여한 경험이 있었다.[109]

미주대륙에서 에스파냐는 유럽 국가들만큼 크고 인구가 많은 원주민 제국들을 조우했다. 상대적으로 소수였던 에스파냐 정복자들은 원주민 제국에 불만을 가진 다른 원주민들과 동맹을 맺고 제국들을 정복해 나갔다. 신대륙에 에스파냐의 주권이 확고해지고 수익모델도 확보되자 에스파냐 본국은 신대륙에도 본국의 제도 및 교회를 복제이식하는 정책을 추구했다. 이 과정에서 핵심적인 요소가 원주민들을 천주교로 개종시키는 “영적 정복” 이었다. 새로 정복된 신대륙의 경제는 엔코미엔다라는 제도를 통해 정복자들이 원주민들에게 공물을 받고 노동력을 징발하는 체제로 구성되었다. 또한 포토시 등지에서 막대한 양의 은이 발견되면서 식민지 경제 뿐 아니라 유럽의 경제도 크게 변모했다. 에스파냐는 세계 제1의 강대국으로 변모했고, 에스파냐 미주 식민지에서 나는 은은 세계경제의 양적팽창의 원동력이 되었다(가격혁명). 한편 이 기간 중에 천연두를 비롯한 유라시아 질병들이 신대륙에 유입되어 수많은 원주민들이 죽었다.

코르테스의 멕시코 정복[편집]

1517년, 쿠바 총독 디에고 벨라스케스 데 케야르는 에르난데스 데 코르도바의 함대에게 유카탄반도 탐험을 발주했다. 코르도바 함대는 해안에 상륙해 마야인들의 초대를 받았는데, 밤사이 습격을 당해 큰 피해를 입고 쫓겨났다. 이후 벨라스케스는 자기 조카 후안 데 그리할바에게 또다른 원정대를 발주했고, 그리할바는 남쪽으로 항해하여 당시 아스텍 제국의 일부였던 타바스코 해안에 도달했다.

1518년, 벨라스케스는 쿠바의 수도의 시장격이었던 에르난 코르테스에게 멕시코 내륙을 확보하는 원정을 발주했다가, 두 사람 사이의 묵은 원한 때문에 헌장을 철회했다. 그러나 코르테스는 철회를 무시하고 1519년 2월 출항했다. 공공연한 하극상 행위였다. 코르테스의 병력은 배 11척에 사람 500명, 말 13필, 대포 몇 문이었다. 코르테스는 마야 영토인 유카탄에 상륙하여[110] 이 땅을 에스파냐 국왕령으로 선포했다. 트리니다드에서 출발한 코르테스는 타바스코로 가서 원주민들과의 전투에서 승리했다. 이 때 마야어와 나우아틀어를 모두 아는 말린체를 현지처로 맞아 유용한 통역사로 활용하였다. 코르테스는 말린체를 통해 부유한 아스텍 제국의 존재를 알게 되었다.

1518년 7월, 코르테스는 베라크루스를 점령하고, 자신은 쿠바 총독이 아닌 에스파냐 국왕 카를로스 1세의 직속 신하라고 선언했다.[110] 코르테스는 아스텍 황제 모테쿠소마 2세와의 접견을 요청했으나 모테쿠소마 2세는 번번히 거절했다. 그러자 코르테스는 수도 테노치티틀란으로 직접 상경하였고, 그 길에 여러 원주민 부족들이 합류해서 코르테스와 동맹을 맺었다. 10월, 틀락스칼란인 3,000여명을 대동한 코르테스 원정대는 당시 멕시코에서 두 번째로 큰 도시인 촐룰라에 도착했다. 아스텍의 매복을 두려워해서(코르테스 본인의 주장), 또는 원주민들에게 배신의 본보기를 보이기 위해서, 코르테스 원정대는 촐룰라 중앙광장에 모인 비무장 상태의 귀족들 수천 명을 학살했다.

11월 8일, 코르테스가 테노치티틀란에 대군을 몰고 들이치자 모테쿠소마 2세는 나중에 그들을 짓밟기 위해서라도 그들에 대해 잘 알아야 한다는 생각으로 코르테스를 아스텍의 중심부에 받아들였다.[110] 모테쿠소마 2세는 코르테스 일행에게 호화로운 황금 선물을 주었고, 그 결과 코르테스 일행의 약탈욕구만 더욱 자극했다. 코르테스는 카를로스 1세에게 보낸 보고서에서 아스텍 사람들이 자신을 깃털뱀신 케찰코와틀의 화신 또는 사자로 여긴다고 주장했는데, 현대의 역사학자들은 그것이 진실이었는지 의문을 제기하고 있다.[111]

한편, 벨라스케스는 코르테스를 잡으라고 판필로 데 나르바에스를 파견하였고, 나르바에스는 1520년 4월에 병력 1,100 명을 이끌고 상륙했다.[110] 코르테스는 테노치티틀란에 병력 200명만 남겨놓고 나르바에스를 영격하러 나갔다. 코르테스는 나르바에스에게 승리하고 그 부하들을 자기 부하로 흡수했다. 그러는 동안 테노치티틀란에서는 코르테스의 부하들이 대신전에서 학살을 일으켰다가 아스텍인들의 대규모 반란을 초래했다. 코르테스는 재빨리 돌아와서 모테쿠소마 2세를 지원해 반란을 진압하려 했으나 모테쿠소마 2세는 자기 백성들의 돌에 맞아죽고,[112] 코르테스 일행은 간신히 몸만 내빼서 동맹국 틀락스칼텍으로 도망쳤다. 후위를 선 부하들은 모두 죽었고 긁어모은 보물도 잃어버렸다(비통한 밤).[110] 오툼바 전투를 거쳐 틀락스칼텍 권역에 도달하기까지 코르테스 원정대는 870명이 죽었다.[110] 그러나 코르테스는 원주민 동맹국들과 쿠바에서 온 지원군을 모아 결국 1521년 8월 테노치티틀란을 떨어뜨리고 새 황제 쿠아우테목을 사로잡았다. 아스텍이 멸망하고 누에바에스파냐의 수도가 된 테노치티틀란은 멕시코시티라 불리게 되었다.

피사로의 페루 정복[편집]

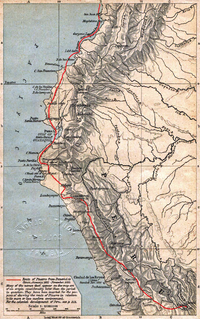

남미대륙 서부내륙의 탐험을 처음 시도했던 것은 파스쿠알 데 안다고야였다. 1522년, 안다고야는 남미 원주민들에게서 “피루(Pirú)”라는 이름의 강변에 황금이 풍부한 나라가 있다고 이야기했다. 안다고야는 오늘날의 콜롬비아 산후안강까지 도달했다가 병이 나서 파나마로 돌아갔고, 파나마에서 이 “피루”가 바로 엘도라도라는 소문을 퍼뜨렸다. 마침 그 전 해에 코르테스의 멕시코 정복 소식도 들려왔다. 이러한 정보들은 프란시스코 피사로의 관심을 끌었다. 피사로는 과거 발보아의 부하로서 파나마 지협 횡단원정에 참여한 바 있었다. 1524년, 피사로는 에르난도 데 루케, 디에도 데 알마그로와 함께 이윤을 나누자고 약속하고 남쪽으로 향했다. 피사로가 원정대장을 맡고, 알마그로가 식량 등 군대 보급을, 성직자이기도 한 루케가 재정 및 추가 보급을 담당했다.

1524년 9월 13일, 병력 80명과 말 40필의 제1차 원정대가 출발했다. 그러나 이 원정은 콜롬비아까지도 도달하지 못하고, 악천후와 배고품, 적대적인 원주민들과의 교전 끝에 실패로 끝났다. 이 1차 원정에서 알마그로는 눈 한쪽을 잃었다. 2년 뒤, 그들은 파나마 총독을 간신히 설득해서 제2차 원정에 나섰다. 배 두척에 병력 160명, 말 몇 필을 이끌고 1526년 8월에 출발한 원정대는 산후안강에 도달해 찢어졌다. 피사로는 머물면서 산후안강 하구의 늪지대를 탐사했고, 알마그로는 지원군을 데리러 파나마로 돌아갔다. 피사로는 남쪽으로 방향을 잡고 적도를 건넜다가, 툼베스에서 온 원주민 뗏목을 나포했다. 뗏목은 온갖 직물, 도자기, 금은, 에메랄드를 싣고 있었다. 이를 통해 피사로는 원정의 목적지를 확정했고, 얼마 뒤 알마그로가 끌고 온 지원군이 합류하자 다시 남하하기 시작했다. 거센 바람과 조류에 시달린 항해 끝에 피사로 일행은 오늘날의 에콰도르 아타카메스에 도달했고, 잉카 제국의 지배를 받는 대규모 원주민 공동체를 발견했지만 거기 상륙하지는 않았다.

피사로는 해안 근처 갈로섬에 남았고, 알마그로와 루케는 증원군을 더 모으기 위해 황금에 대한 증거를 가지고 파ㅏ마로 돌아갔다. 그러나 신임 파나마 총독은 3차 원정을 전면적으로 거절했고, 2척의 배와 원정대원 모두 파나마로 귀환할 것을 명령했다. 알마그로와 루케가 돌아오자 피사로는 갈로섬의 모래바닥에 금을 긋고 “이쪽은 부와 페루, 이쪽은 파나마와 가난. 용감한 카스티야인답게 알아서 정하라”고 말했다. 피사로를 따라 남기로 한 사람은 13명에 불과했다. 이 13인을 소위 명성의 13인이라고 한다. 이들은 고르고나섬으로 향했고, 식량이 도착하기까지 7개월을 머물렀다.

남쪽으로 항해한 피사로 일행은 1528년 4월, 페루 북서부의 툼베스에 도착하여 현지 원주민인 툼피인들에게 환영을 받았다. 족장의 집이 금은으로 장식된 것을 보고 피사로와 부하들은 확신을 가졌고, 마지막 원정을 준비하기 위해 파나마로 돌아갔다. 귀환하기 전에 그들은 남쪽으로 항해하여 남위 9도에 도달했다. 1528년, 피사로는 에스파냐 본국으로 가서 카를로스 1세를 알현했다. 국왕은 금은이 풍부한 땅이 있다는 말에 피사로를 지원하기로 약속했다. 또한 피사로는 에르난도 피사로, 후안 피사로, 곤살로 피사로, 프란시스코 데 오레야나, 페드로 피사로 등 일가친척들을 모두 설득해서 원정대로 끌고갔다.

1530년 12월 27일, 피사로는 제3차 원정에 나섰다. 배 세 척에 병력 180명으로 에콰도르에 상륙해 툼베스로 향했으나 툼베스는 이미 폐허가 되어 있었다. 좀 더 내륙으로 들어간 피사로 원정대는 페루의 첫 에스파냐 정착촌인 산미겔데피우라를 세웠다. 그리고 잉카 제국의 사절이 그들을 찾아와 접견을 청했다. 2차 원정 때 접촉한 이후 잉카는 내전에 휩싸였고, 피사로의 3차 원정대가 도착한 시점에서 새 황제 아타우알파는 자기 형제이자 경쟁자 우아스카르에게 겨우 승리하고 북부지방에서 한숨을 돌리고 있는 상황이었다. 피사로 원정대는 2개월간 행군하여 아타우알파에게 접근했다. 아타우알파는 “누구의 신하도 될 수 없다”고 에스파냐인들의 제안을 거부했다. 아타우알파의 병력은 80,000 명이었고 에스파냐인들은 200명에 불과했으나, 피사로는 아타우알파를 사로잡아(카하마르카 전투) 소위 “몸값의 방“에 가두었다. 아타우알파는 방 하나를 금으로, 방 두 개를 은으로 채워주겠다는 약속을 이행했음에도 결국 살해당했다.

1533년, 피사로는 원주민 동맹군과 함께 잉카의 수도 쿠스코를 침공했다. 페루 정복이 일단락된 이후 비옥한 만타로계곡의 하후하가 에스파냐령 페루의 임시 수도로 정해졌으나, 너무 산 속에 박혀 있어서 입지가 좋지 않았다. 그래서 1535년 1월 18일 피사로가 항구도시 리마를 세웠다.

대항해시대 전기 소결: 신항로의 정착 (1542년–1565년)[편집]

1543년, 페르낭 멘데스 핀투 등 세 명의 포르투갈 상인이 우연히 일본과 최초로 교역을 한 서양인이 되었다. 핀투 등은 다네가섬(종자도)에 표착해 현지인들에게 화승총을 건네주었다.[113]

한편, 펠리페 2세는 필리핀 정복을 발령하고 안드레스 데 우르다네타가 사령관으로 임명되었다. 그러나 우르다네타는 원정대 참여에는 동의했으나 사령관직을 맡는 것을 고사하여 미겔 로페스 데 레가스피가 대신 사령관이 되었다. 원정대는 1564년 11월 출항했다.[114] 필리핀에서 얼마간 시간을 보낸 뒤 레가스피는 귀환로를 찾으라고 우르다네타를 머저 돌려보냈다. 우르다네타는 1565년 6월 1일 세부섬 산미겔에서 출항했으나, 순풍을 타기 위해서는 북위 38도까지 올라가야 했다. 이 현상을 보고 우르다네타는 대서양에서 무역풍을 타고 마데이라까지 갈 수 있듯이 태평양에서도 소용돌이꼴로 바람이 불 것이라고 추론했고, 직동 방향이 아니라 북쪽으로 크게 도는 항로를 잡았다. 그 예감이 적중해 북반구 편서풍을 탄 배는 캘리포니아의 멘도시노곶에 도달했고, 이후 북미 서해안을 따라 남쪽으로 내려가서 1565년 10월 8일 멕시코 아카풀코항에 기항했다. 우르다네타 분견대는 필리핀에서 멕시코까지 130일간 19,312 킬로미터를 항해했는데, 도착해 보니 선원 중 14명이 죽고 닻을 내릴 기력이 남아 있는 것은 선장 우르다네타와 펠리페 데 살세도, 원정대장 레가스피의 조카 로페스 데 레가스피 세 사람밖에 없었다고 한다.

이로써 멕시코와 필리핀을 오갈 수 있는 항로가 개척되었고, 오랫동안 갈레온 데 마닐라가 이 항로를 사용했다. 이렇게 태평양 횡단항로, 대서양 횡단항로가 뚫리면서 중국, 미주, 유럽이 모두 연결되는 교역망의 고리가 완성되었다.

러시아의 시베리아 정복 (1581년–1660년)[편집]

16세기 중엽, 러시아 차르국은 카잔, 아스트라한 등 타타르계 칸국들을 정복하고 볼가강 유역 전체를 손에 넣으면서 우랄산맥까지 가는 길을 열었다. 러시아의 끝없는 동진을 추진한 원동력은 부유한 상인 가문인 스트로가노프가였다. 이반 4세는 아니케이 스트로가노프에게 우랄산맥 주변의 광대한 영지와 면세특권을 부여했고, 스트로가노프는 이 일대에 대규모 식민을 추진했다. 스트로가노프는 우랄 일대에서 농업, 수렵, 제염, 어로, 광업 등 산업을 개발하고 시베리아 원주민 부족들과 교역을 텄다.

시비르 칸국의 정복[편집]

1577년경, 러시아의 상인 세묜 스트로가노프와 그 형제들이 시비르 칸국의 쿠춤 칸으로부터 토지를 보호해 달라고 카자크 두령 예르마크 티모페예비치를 고용했다. 1580년 무렵, 스트로가노프 형제들과 예르마크는 아예 시비르 칸국으로 쳐들어가서 쿠춤 칸의 땅에서 싸움을 벌이자는 아이디어를 떠올렸고, 1581년 예르마크가 시비르 내륙 깊숙히 들어가는 원정에 나섰다. 칸의 군대와 몇 차례 싸워 이긴 뒤, 예르마크는 1582년 이르티시강변에서 쿠춤 칸의 주력군과 3일 밤낮을 싸워 승리했다(추바시곶 전투). 쿠춤 칸은 스텝으로 달아났고, 예르마크는 시비르 칸국의 수도 카슐리크(오늘날의 토볼스크 근교)에 입성했다. 아직 건재했던 쿠춤 칸은 1585년 예르마크를 야습하여 부하 대부분을 죽였다. 예르마크는 와가이강을 건너 도망치다가 갑옷 무게 때문에 익사했다. 이로 인해 일시적으로 러시아 카자크는 시베리아에서 완전히 후퇴했으나, 예르마크가 주요 강상수로를 다 개척해 놓은 덕분에 불과 몇년만에 재정복에 성공했고, 시비르 칸국은 1598년 멸망했다.

시베리아 수로의 개척[편집]

17세기 들어, 러시아는 국내적으로 동란 시대에 휩싸이면서 동진이 둔화되었다. 그러나 가치 있는 모피와 상아를 노린 카자크들이 주도하여 광대한 시베리아 탐험이 재개되었다. 카자크들이 주로 우랄산맥 남부를 통해 동진했다면, 또 하나의 흐름은 북극해를 통해서 왔다. 백해 해안의 포모리들이었다. 이들은 이미 오랫동안 서시베리아 북부의 망가제야에서 모피무역에 종사하고 있었다. 1607년에는 예니세이강 하류, 니즈냐야퉁구스카강이 합류하는 지점에 투루한스크가 세워졌다. 1619년에는 예니세이강 중류, 안가라강이 합류하는 지점에 예니세이스크가 세워졌다.

러시아 태평양에 닿다[편집]

서유럽의 후발참여 (1596년-17세기)[편집]

북미대륙 탐험[편집]

북방항로를 찾아서: 북극해 탐험[편집]

남방대륙을 찾아서: 호주 탐험[편집]

세계사적 의미[편집]

같이 보기[편집]

각주[편집]

- ↑ Butel, Paul (2002년 3월 11일). 《The Atlantic》 (영어). Taylor & Francis. ISBN 978-0-203-01044-0.

- ↑ “Portuguese, The - Banglapedia”. 《en.banglapedia.org》. 1 April 2017에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ Tapan Raychaudhuri (1982). 《The Cambridge Economic History of India: Volume 1, C.1200-c.1750》. CUP Archive. ISBN 978-0-521-22692-9.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 아 자 Paine, Lincoln (2013). The Sea and Civilization: A Maritime History of the World. New York: Random House, LLC.

- ↑ Merson, John (1990). The Genius That Was China: East and West in the Making of the Modern World. Woodstock, NY: The Overlook Press. ISBN 978-0-87951-397-9. A companion to the PBS Series The Genius That Was China.

- ↑ Johnstone, Paul (1980). The Seacraft of Prehistory. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 978-0674795952.

- ↑ Shaffer, Lynda Norene (1996). Maritime Southeast Asia to 1500. M.E. Sharpe.

- ↑ L. Pham, Charlotte Minh-Hà (2012). Asian Shipbuilding Technology. Bangkok: UNESCO Bangkok Asia and Pacific Regional Bureau for Education. 20–21쪽. ISBN 978-92-9223-413-3.

- ↑ Wan Chen, Strange Things of the South, from Robert Temple

- ↑ Manguin, Pierre-Yves (September 1980). “The Southeast Asian Ship: An Historical Approach”. 《Journal of Southeast Asian Studies》 11 (2): 266–276. doi:10.1017/S002246340000446X. JSTOR 20070359.

- ↑ Manguin, Pierre-Yves (1993). “Trading Ships of the South China Sea. Shipbuilding Techniques and Their Role in the History of the Development of Asian Trade Networks”. 《Journal of the Economic and Social History of the Orient》: 253–280.

- ↑ Arnold 2002, p. xi.

- ↑ Houben, 2002, pp. 102–04.

- ↑ Harley & Woodward, 1992, pp. 156–61.

- ↑ Abu-Lughod 1991, p. 121.

- ↑ Love 2006, p. 130.

- ↑ Arnold 2002, p. 5.

- ↑ silk-road 2008, web.

- ↑ 가 나 DeLamar 1992, p. 328.

- ↑ Abu-Lughod 1991, p. 158.

- ↑ Crowley, Roger (2011). City of Fortune (영어) Main판. Faber & Faber. ISBN 978-0-571-24595-6.

- ↑ Mancall 2006, p. 14.

- ↑ Mancall 2006, p. 3.

- ↑ Stark, Rodney (2005). 《The Victory of Reason: How Christianity Led to Freedom, Capitalism and Western Success》. New York: Random House Trade Paperbacks. 137쪽. ISBN 978-0-8129-7233-7.

- ↑ Parry 2006, p. 69.틀:Full citation needed

- ↑ Diffie 1977, pp. 24–25.

- ↑ Dunn 2004, p. 310.

- ↑ Chen, Yuan Julian (2021년 10월 11일). “Between the Islamic and Chinese Universal Empires: The Ottoman Empire, Ming Dynasty, and Global Age of Explorations”. 《Journal of Early Modern History》 25 (5): 422–456. doi:10.1163/15700658-bja10030. ISSN 1385-3783. S2CID 244587800.

- ↑ Mancall 1999, p. 36.

- ↑ DeLamar 1992, p. 329.

- ↑ Arnold 2002, p. 7.

- ↑ Tamura 1997, p. 70.

- ↑ Cromer 1995, p. 117.

- ↑ Tsai 2002, p. 206.

- ↑ Mancall 2006, p. 115.

- ↑ 가 나 다 라 Sen (2016), 609–611 & 631–633.

- ↑ Sen (2016), 609.

- ↑ Sen (2016), 615.

- ↑ Sen 2016). Sen (2016), 620–621.

- ↑ Sen (2016), 611.

- ↑ Mancall 2006, p. 17.

- ↑ Spice importance for medieval humorism principles of medicine was such that shortly after entering the trade, apothecaries and physicians like Tomé Pires and Garcia da Orta (see Burns 2001, p. 14) were sent to India having studied spices in works like Suma Oriental (see Pires 1512, p. lxii) and Colóquios dos simples e drogas da India ("Conversations on the simples, drugs and materia medica of India)

- ↑ ScienceDaily 1998, news.

- ↑ “Byzantine-Ottoman Wars: Fall of Constantinople and spurring "age of discovery"”. 2015년 6월 4일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 8월 18일에 확인함.

- ↑ “Overview of Age of Exploration”. 2012년 7월 9일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 8월 18일에 확인함.

- ↑ Spufford 1989, pp. 339–49.

- ↑ Spufford 1989, p. 343.

- ↑ Abu-Lughod 1991, p. 122.

- ↑ Parry 1981, p. 33.

- ↑ Diffie 1977, p. 210.

- ↑ Newitt 2005, p. 9.

- ↑ Diffie 1960, p. 49.

- ↑ Diffie 1977, pp. 29–31.

- ↑ Butel 1999, p. 36.

- ↑ Chaudhuri, K.N. (1985). 《Trade and Civilization in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750》. Cambridge University Press. 64쪽.

- ↑ DeLamar 1992, p. 333.

- ↑ Anderson 2000, p. 50.

- ↑ Joaquinn Pedro Oliveira Martins, The Golden Age Of Prince Henry The Navigator. (New York: Dutton), p. 72.

- ↑ Locke 1824, p. 385.

- ↑ Palmer, Colin (September 2009). “Windward Sailing Capabilities of Ancient Vessels”. 《International Journal of Nautical Archaeology》 38 (2): 314–330. doi:10.1111/j.1095-9270.2008.00208.x. S2CID 111332443.

- ↑ Nissan Mindel, Rabbi Abraham Zacuto – (1450–1515), http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/111917/jewish/Rabbi-Abraham-Zacuto.htm 보관됨 2021-11-07 - 웨이백 머신

- ↑ Parry 1981, p. 145.

- ↑ Diffie 1977, pp. 132–34.

- ↑ Russell-Wood 1998, p. 9.

- ↑ Daus 1983, p. 33.

- ↑ Bagrow 1964, p. 72.

- ↑ DeLamar 1992, p. 341.

- ↑ Maclean 2008, web.

- ↑ Forbes 1993, p. 22

- ↑ Mancall 1999, p. 26.

- ↑ DeLamar 1992, p. 345.

- ↑ Davenport 1917, pp. 107–11.

- ↑ Croxton 2007, web (on subscription)

- ↑ Diffie 1977, pp. 463–64.

- ↑ Diffie 1977, pp. 464–65.

- ↑ Diffie 1977, p. 185.

- ↑ Pohl, Frederick J. (1966). 《Amerigo Vespucci: Pilot Major》. New York: Octagon Books. 54–55쪽.

- ↑ [1] 보관됨 2021-11-08 - 웨이백 머신 Arciniegas, German (1978) Amerigo and the New World: The Life & Times of Amerigo Vespucci: Octagon Press

- ↑ N. McAlister, Lyle. (1984) Spain and Portugal in the New World: 1492–1700. p. 75.

- ↑ Crow 1992, p. 136.

- ↑ Foundations of the Portuguese Empire, 1415–1580 보관됨 2016-02-08 - 웨이백 머신, Bailey Wallys Diffie and George D. Winius. University of Minnesota Press, 1977 p. 187

- ↑ The Coming of the Portuguese 보관됨 2014-10-31 - 웨이백 머신 by Paul Lunde, London University's School of Oriental and African Studies, in Saudi Aramco World – July/August 2005 Volume 56, Number 4,

- ↑ Catholic Encyclopædia 2, web.

- ↑ Diffie 1977, pp. 456–62.

- ↑ Arciniegas 1978, pp. 295–300.

- ↑ Diffie 1977, p. 458.

- ↑ Morison 1942, pp. 65–75.

- ↑ 가 나 Abu-Lughod 1991, 252

- ↑ Bernstein, William J. (2008). 《A Splendid Exchange: How Trade Shaped the World》 (영어). New York: Grove Press. ISBN 978-0-8021-4416-4.

- ↑ “The Lusiads”. 《the Guardian》 (영어). 2001년 5월 21일. 2022년 8월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 8월 24일에 확인함.

- ↑ Magazine, Smithsonian; Fiegl, Amanda. “Adventures of a Portuguese Poet”. 《Smithsonian Magazine》 (영어). 2022년 8월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 8월 24일에 확인함.

- ↑ Milton 1999, pp. 5–7.

- ↑ Cortesão, Armando (1944). 《The Suma Oriental of Tomé Pires: an account of the east, from the Red Sea to Japan, written in Malacca and India in 1512–1515/The Book of Francisco Rodrigues rutter of a voyage in the Red Sea, nautical rules, almanack and maps, written and drawn in the east before 1515》. The Hakluyt Society. ISBN 978-81-206-0535-0. 2021년 11월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2016년 2월 10일에 확인함.

- ↑ Pfoundes 1882, p. 89.

- ↑ Nowell 1947, p. 8.

- ↑ Zweig 1938, p. 51.

- ↑ Donkin 2003, p. 29.

- ↑ DeLamar 1992, p. 349.

- ↑ Catholic Encyclopædia 2007, web.

- ↑ Fernandez-Armesto 2006, p. 200.

- ↑ “Magellan Killed in Philippine Skirmish”. 《National Geographic Society》 (영어). 2020년 4월 6일. 2022년 5월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 3월 26일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 Newitt 2005, p. 104.

- ↑ Lach 1998, p. 1397

- ↑ Lach 1998, p. 1397.

- ↑ Diffie 1977, p. 375.

- ↑ Galvano 1563, p. 168

- ↑ Fernandez-Armesto 2006, p. 202.

- ↑ Diffie 1977, pp. 368, 473.

- ↑ U.C. 2009, web

- ↑ 가 나 다 라 마 바 Grunberg 2007, magazine

- ↑ Restall 2004, pp. 659–87.

- ↑ Castillo 1963, p. 294.

- ↑ Pacey 1991, p. 88

- ↑ N. McAlister, Lyle. (1984) Spain and Portugal in the New World: 1492–1700. p. 316.