한국어: 두 판 사이의 차이

Noropdoropi (토론 | 기여) |

|||

| 170번째 줄: | 170번째 줄: | ||

=== 알타이어족설 === |

=== 알타이어족설 === |

||

한국어가 |

한국어가 알타이 어족에 속한다는 설이다. 보통 한국어에 다른 알타이어처럼 모음동화나 [[두음법칙]]이 있다는 것을 근거로 제시한다. |

||

이에 반박하는 주장은 대부분 |

이에 반박하는 주장은 대부분 알타이 어족 가설 자체에 해당하는 것이기도 하다. |

||

# |

# 알타이 제어에는 기초 어휘인 신체 지칭이나 친족 명칭어가 유사한 것이 거의 없음. |

||

# 기초 어휘로서 대명사의 일부만이 유사하고, 수사가 거의 다름. |

# 기초 어휘로서 대명사의 일부만이 유사하고, 수사가 거의 다름. |

||

# 음운대응의 규칙성이 정확하지 못하고, 믿을 만한 것이 부족함. |

# 음운대응의 규칙성이 정확하지 못하고, 믿을 만한 것이 부족함. |

||

# |

# 알타이 제어의 언어 구조는 매우 유사하지만, 차용어를 제외하면 공통된 요소가 매우 적음. |

||

# 문법 요소의 일부 유사성으로는 |

# 문법 요소의 일부 유사성으로는 알타이 제어의 친근성을 증명하기에 충분하지 않음. 역사적으로 밀접한 접촉을 가졌고, 서로 강력한 영향력을 끼친 결과, 언어구조가 유사해졌고, 차용어로 인하여 공통요소가 생겼을 가능성이 있음. |

||

대한민국의 학교에서는 <!--언제부터?-->한국어가 |

대한민국의 학교에서는 <!--언제부터?-->한국어가 알타이 어족과 가까운 관계에 있는 것으로 보인다고 가르치고 있다.<ref name="histsb"> {{서적 인용 |

||

|저자=국사 편찬 위원회 |

|저자=국사 편찬 위원회 |

||

|제목=고등학교 국사 |

|제목=고등학교 국사 |

||

| 186번째 줄: | 186번째 줄: | ||

|제목=고등학교 국사 |

|제목=고등학교 국사 |

||

|꺾쇠표=예 |

|꺾쇠표=예 |

||

|발행일자= |

|발행일자=2006-03-02 |

||

|출판사=(주) |

|출판사=(주)교학사 |

||

|출판위치=서울 |

|출판위치=서울 |

||

|페이지= |

|페이지=19쪽 |

||

|인용문= }} </ref> |

|인용문= }} </ref> |

||

2009년 3월 11일 (수) 15:32 판

이 문서의 내용은 출처가 분명하지 않습니다. |

| 사용 국가 | 대한민국(남한)(표준어), 조선민주주의인민공화국(북한)(문화어), 중화인민공화국(중국) 북동부 |

|---|---|

| 언어 인구 | 7800만 |

| 어순 | 주어-목적어-서술어 (SOV) 형용사-명사 후치사 사용 |

| 순위 | 12위 |

| 문자 | 한글 (한자를 혼용하기도 함), 키릴 문자(고려말)[출처 필요] |

| 언어 계통 | (논란 있음) 고립된 언어, 알타이 제어, 한국어족, 한일어족(韓日語族) |

| 공용어 및 표준 | |

| 공용어로 쓰는 나라 | 대한민국, 조선민주주의인민공화국, 중화인민공화국 지린 성의 창바이 조선족 자치현과 옌볜 조선족 자치주 |

| 표준 | 남: 표준어(국립국어원) 북: 문화어(언어학연구소) |

| 언어 부호 | |

| ISO 639-1 | ko

|

| ISO 639-2 | kor

|

| ISO 639-3 | kor 한국어

|

한국어(韓國語)는 한반도 등지에서 주로 사용하는 언어로, 대한민국에서는 한국어, 한국말, 국어(國語)라고 부른다. 조선민주주의인민공화국, 중국(조선족위주)을 비롯한 등지에서는 조선말, 조선어(朝鮮語)로, 카자흐스탄을 비롯 중앙아시아의 고려인들 사이에서는 고려말(高麗말)로 불린다.

19세기 이후 한반도와 주변 국가의 정치 사회적 변화에 따라 한국어는 중국(특히 옌볜 조선족 자치주), 일본, 러시아 (특히 연해주와 사할린), 우즈베키스탄, 카자흐스탄), 미국, 캐나다 등지에서 한국계 주민들에 의해 사용되고 있다. 일제 강점기에 일본 제국은 한국어를 없애버리기 위해 핍박을 하기도 했다.[1] 한국어 사용 인구는 전세계를 통틀어 약 7800만 명 정도로 추산되고 있다.

‘한국어’의 여러 명칭

스스로의 언어 이름을 부를 때 일반적으로 대한민국(남한)에서는 ‘한국어’, 조선민주주의인민공화국(북한)에서는 ‘조선어’라는 정식명칭을 사용한다.

비공식적 구어체로는 ‘한국말’, ‘조선말’, ‘우리말’, ‘우리나라말’ 등의 표현을 사용하기도 한다.

중국 · 일본 · 베트남 등 한자 문화권에 속하는 아시아 국가들에서는 (남북분단전의 국가이름으로서) ‘조선어(朝鮮語)’를 주로 사용하고 있지만, 대한민국의 경제력 발전과 더불어 교류가 활발한 지역에서 ‘한국어(韓國語)’를 사용하는 빈도가 증가하고 있는 추세이다.

남한(대한민국)과 북한(조선민주주의인민공화국)의 언어

대한민국(남한)과 조선민주주의인민공화국(북한)은 오랜 기간 분단된 만큼 언어상의 특징도 차이가 있다. 가령 대한민국(남한)에서는 대개 ㅚ, ㅟ를 이중모음으로 발음하는 것에 비해 조선민주주의인민공화국(북한)에서는 단모음으로만 발음한다. 또한 건데기나 지팽이와 같이 'ㅣ'의 모음 역행 동화를 인정하는 경향이 크며, 대한민국(남한)에서 인정하는 두음 법칙이 관찰되지 않기 때문에 여자, 염원, 노동 대신 녀자, 념원, 로동과 같은 낱말을 사용한다. 대한민국(남한)에서는 상황에 따라 다양한 성격의 문체나 구어체를 활용하고, 대통령과 같은 최고 지위에도 존칭을 많이 붙이지 않는 반면에 조선민주주의인민공화국(북한)에서는 전투적이고 명령형인 문장을 많이 쓴다.또, 조선민주주의인민공화국(북한)에서는 '찔리우다'와 같이 대한민국(남한)에 비해 보조용언을 매우 다양하게 쓴다. 또한 접미사 '들'을 많이 쓰는 경향도 있다. 어휘면에서는 특히 많은 차이를 보이며, 외래어 수용에 큰 거리낌이 없는 대한민국(남한)에 반해 조선민주주의인민공화국(북한)에서는 말다듬기로 고유어가 많다. 하지만 과거 '얼음보숭이'를 쓰던 것에 비해 오늘날 대부분 '아이스크림'이라고 쓰는 것을 볼 때, 외래어도 어느 정도 수용하는 추세이다.[출처 필요]

음운

모음

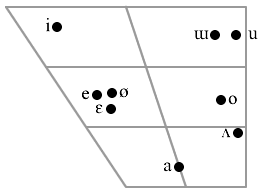

- 단모음

- 위의 그림은 9모음(ㅏ, ㅐ, ㅓ, ㅔ, ㅗ, ㅚ, ㅜ, ㅡ, ㅣ) 체계로 나타낸 것이며, ㅚ(ø)를 이중모음으로 취급하여 단모음에서 제외하며, ㅔ(e)와 ㅐ(ɛ)를 같은 모음으로 취급하는 7모음 체계도 있다.

- 장모음

자음

| 양순 | 치경 | 치경구개 | 권설 | 경구개 | 연구개 | 성문 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 비음 | m | n | ŋ | ||||

| 파열음 | p b | t d | k ɡ | ||||

| 마찰음 | s | ɕ | ç | x | h ɦ | ||

| 파찰음 | ʨ ʥ | ||||||

| 탄음 | ɾ | ||||||

| 접근음 | w | j | ɰ | ||||

| 설측음 | ɭ | ʎ |

| 양순음 | 치경음 | 경구개음 | 연구개음 | 성문음 | ||

| 파열음 | 평음 | ㅂ (p) | ㄷ (t) | ㅈ (ʨ) | ㄱ (k) | |

| 경음 | ㅃ (p͈) | ㄸ (t͈) | ㅉ (ʨ͈) | ㄲ (k͈) | ||

| 격음 | ㅍ (pʰ) | ㅌ (tʰ) | ㅊ (ʨʰ) | ㅋ (kʰ) | ||

| 마찰음 | 평음 | ㅅ (s) | ㅎ (h) | |||

| 경음 | ㅆ (s͈) | |||||

| 비음 | ㅁ (m) | ㄴ (n) | ㅇ (ŋ) | |||

| 유음 | ㄹ (l) | |||||

- /s/는 [s], [j]나 [i] 앞에서는 [ɕ]가 된다.

- /h/는 [h]. [j]나 [i] 앞에서는 [ç], [ɰ] 앞에서는 [x]가 된다.

- /p, t, č, k/는 [p], [t], [ʨ], [k]. 모음 사이, 비음 뒤에서는 [b], [d], [ʥ], [ɡ]가 된다.

- /l/는 모음 사이에서는 [ɾ], 어말에서 또는 겹으로 날 때는 [ɭ]. 겹으로 날 때 [i]나 [j] 앞에서는 [ʎ]가 된다. 어두에서는 음가가 없어진다.

- 위의 표에서 평음. 경음, 격음은 기식성에 의해 나눈 것이고, 긴장성에 의해 무기 연음. 무기 경음. 유기 경음으로 분류할 수 있다.

형태 음소론

조사의 형태는 앞의 소리의 영향을 받을 수 있다. 은/는, 이/가, 을/를과 같이 음절이 바뀌는 경우도 있고, 에서/서, 으로/로와 같이 음절이 끼어드는 경우도 있다. 으로/로의 경우 ㄹ 뒤에서 독특한 형태를 보인다.

| 자음 뒤 | ㄹ 뒤 | 모음 뒤 |

|---|---|---|

| -의 | -의 | -의 |

| -은 | -은 | -는 |

| -이 | -이 | -가 |

| -을 | -을 | -를 |

| -으로 | -로 | -로 |

형태 음소론적 차이는 일부 동사에서도 관찰된다.

어휘

한국어의 어휘는 크게 고유어("순우리말"), 한자어, 외래어로 분류된다. 고유어는 한국어의 기층을 형성하는 고유의 어휘로, 보통 한자어와 외래어를 제외한 단어그룹을 가리킨다. 사용 빈도가 높은 일상어가 대부분 고유어에 속한다. 고유어의 일부는 매우 이른 시기에 들어온 상고중국어에서 유래되어 고유어로 인식되는 어휘가 있고(붓-筆, 먹-墨), 후대에 한자어의 형태가 일그러지면서 본디 말과 다른 의미를 획득하여 고유어로 인식되는 어휘도 있다(사냥>山行, 짐승>衆生). 고유어는 익숙하고 친근하게 느껴지는 반면, 같은 뜻의 한자어와의 경쟁에서 밀려나 단어의 위상이 하락한 경우도 있다. 음운적으로는 ㄹ소리로 시작되는 토착어휘가 없으며, 이는 알타이 제어의 음운론적 특징의 하나이기도 하다.

한자어는 고전 중국어에서 유래된 어휘군으로 중국과의 접촉에 따라 지속적으로 한국어에 침투하면서 현재는 한국어 어휘 중에서 수적으로 가장 많은 비율을 차지한다. 한자어의 비율은 자료마다 차이가 있으나, 최소 50%에서 최대 70%까지 추산되고 있다.

이는 중국에서 받아들인 지 오래되어 외래어처럼 인식되지 않는 고전 한어(한문)기원의 한자어와, 한국에서 독자조어된 한국제 한자어, 메이지시대의 일본이 서양문물을 받아들이면서 서양의 개념을 번역해낸 일본제 한자어등을 모두 포함하는 것이다. 한자어는 본질적으로는 외래어이지만, 한국어에서 차지하는 위상이 특수하고, 비중이 매우 크기 때문에 다른 외래어와 달리 별도 분류한다. 마치 영어에서 라틴어,프랑스어를 거쳐 들어온 문화어휘가 차지하는 비중과 비슷하다.

근대 이전에 중국어 이외의 외국어에서 받아들인 어휘는 불경을 통하여 간접차용된 산스크리트어(한자어 형태로 들어왔기 때문에 한자어로 분류되기도 함)몽골어,만주어,일본어등에서 소수의 차용어가 있다.

외래어는 중국어 이외의 외국어에서 받아들인 어휘로 특히 개화기 이후에 유럽어에서 들어온 말이 주로 여기에 해당된다. 그 대부분[출처 필요]은 영어에서 받아들인 단어이지만, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 네덜란드어 단어 같은 기타 유럽어 단어에서 온 단어도 있으며, 일본어를 거쳐서 들어온 경우, 원어의 의미와 달라진 경우도 있다. 예) 아르바이트(Arbeit)

문자

한반도에서 사용된 최초의 문자체계는 한자이다. 한문과 한자문화가 중국으로부터 전래된 시기는 확실치 않으나, 대략 한사군 시절을 전후하여 이미 한반도에서 한자,한문이 유입되어 있었던 것으로 추측된다. 한문 유입이후, 고유명사 표기등 한국어 표기의 필요성이 대두되었으며, 1934년 경주에서 발견된 임신서기석(壬申誓記石)은 어순이 한문어순이 아닌 한국어 어순에 따라 배열되어 한자를 이용하여 한국어를 표기하기 위한 여러 고안이 행해졌음을 알 수 있다. 이 임신서기석에 사용된 변칙한문체를 서기체(誓記體) 또는 의국체(擬國體)라고 한다. 단, 단음절어이며 고립어인 중국어를 표기하는 한자는 다음절어이며 교착어인 한국어의 표기에 적합하지 않아 한자를 이용하여 한국어를 표기하는 방법인 이두, 향찰, 구결등은 소멸하거나 제한적인 경우를 제외하고 일반화되지 못하였다. 지배계급은 한자를 이용하여 구어인 한국어를 표기하기보다는 문어체의 한문을 고수하려는 경향이 있었기 때문에, 구어(한국어)와 문어(한문)의 이중체계가 오랫동안 지속되었다. 현재 한국어 표기에 쓰이는 문자인 한글은 세종대왕이 창제하여 훈민정음이라는 명칭으로 1446년 반포되었다.

훈민정음 창제 원리에 대한 여러 설들이 있었으나 1940년 《세종어제 훈민정음》의 발견으로 발성 기관을 본떠 만들어졌다는 것이 밝혀졌다. 그러나 제정 작업에 참여했던 정인지는 반포 서문에서 '옛 전자(篆字)를 모방했다'고 밝혀 놓고 있으며, 조선왕조실록에도 이와 동일한 구절이 보인다(세종실록 24년 12월조). 위당 정인보를 비롯하여 여러 학자들도 단군 이래 우리 고유의 문자가 있었다고 말하고 있다. 이러한 정황 때문에 훈민정음 이전에 가림토와 같은 다른 문자가 있었을 가능성도 배제할 수는 없지만 아직까지 확실하지는 않다.

한글은 각 자모음이 하나의 기호로 표시되는 표음문자이다. 그 전에는 삼국시대 혹은 그 이전부터 사용된 한자와 이를 한국어 표기에 맞게 단순화하여 응용한 향찰, 구결, 이두가 한국어의 기록 수단이었다. 한자 사용은 훈민정음 창제 이후에도 계속되었으며 1894년 갑오개혁 이후에야 공문서에 한글이 쓰이기 시작했다. 대한민국에서는 한글로 글을 쓰며 일부 한자어는 한자로 표기(국한문혼용)하기도 하지만 한자는 갈수록 쓰이지 않는 추세이다. 조선민주주의인민공화국(북한)과 중국 옌볜, 구소련 지역에서는 한자를 거의 쓰지 않고 가급적 순 한글로 한국어를 표기한다.

1930년대 초반 소련에서는 여러 소수 민족 언어를 대상으로 한 로마자 표기 정책의 일환으로 한국어를 로마자로 표기하는 방안을 승인했지만, 실제 로마자 표기안이 마련되어 생활에 적용되지는 않는 것으로 보인다. 이는 한국어 문자생활에서 로마자로 한글·한자를 대체하려던 방안으로 외국인들을 위한 한국어 고유명사의 표기에 쓰는 현재의 로마자 표기 규범과는 큰 차이가 있다.

방언

한국어의 방언은 경기말, 강원말(강원 영동방언), 평안말, 충청말, 전라말, 경상말, 제주말, 함경말, 중국조선말, 재일어 등으로 나눈다. 서울말과 충청말을 중부말로 합쳐 일컫기도 한다. 제주도에서 쓰는 제주말을 제외하고는 모든 방언이 서로 의사소통이 가능하다. 일부 언어학자들은 제주말을 한국어에서 분화된 독립된 언어로 보기도 한다.[출처 필요] 대한민국(남한)의 표준어는 서울말을 바탕으로 하고 있고 조선민주주의인민공화국(북한)의 표준어인 문화어는 평양에서 쓰는 평안말을 바탕으로 하고 있다. 최근에는 미국 등 영어 사용국가로의 이민이 늘어나면서 이민 2세와 같이 영어를 모국어로 하는 한국계 외국인들이 영어를 번역한 듯한 한국어(번역체)를 사용하기도 한다.

- 한국 방언 자료집 - ASX, 한국역사정보통합시스템

한국어 계통 논란

한국어의 계통에 대해서는 알타이어족을 비롯하여 일본어, 중국어, 아이누어, 드라비다어족과의 동계설은 물론, 인도유럽어족의 동계설까지 제기되었다.

20세기 후반까지는 우랄-알타이 계통설이 지지를 받았고, 우랄-알타이어족이 우랄어족과 알타이어족으로 나뉘게 된 뒤에는 알타이 계통설이 가설이 그나마 가장 가능성이 큰 것으로 여겨진다. 하지만 이것 역시 반박하는 학자들도 많다.

알타이어족설

한국어가 알타이 어족에 속한다는 설이다. 보통 한국어에 다른 알타이어처럼 모음동화나 두음법칙이 있다는 것을 근거로 제시한다.

이에 반박하는 주장은 대부분 알타이 어족 가설 자체에 해당하는 것이기도 하다.

- 알타이 제어에는 기초 어휘인 신체 지칭이나 친족 명칭어가 유사한 것이 거의 없음.

- 기초 어휘로서 대명사의 일부만이 유사하고, 수사가 거의 다름.

- 음운대응의 규칙성이 정확하지 못하고, 믿을 만한 것이 부족함.

- 알타이 제어의 언어 구조는 매우 유사하지만, 차용어를 제외하면 공통된 요소가 매우 적음.

- 문법 요소의 일부 유사성으로는 알타이 제어의 친근성을 증명하기에 충분하지 않음. 역사적으로 밀접한 접촉을 가졌고, 서로 강력한 영향력을 끼친 결과, 언어구조가 유사해졌고, 차용어로 인하여 공통요소가 생겼을 가능성이 있음.

대한민국의 학교에서는 한국어가 알타이 어족과 가까운 관계에 있는 것으로 보인다고 가르치고 있다.[2]

극동아시아어족설

한국어 말고도, 몽골어, 퉁구스어, 터키어, 일본어, 만주어까지 한 어족으로 보는 가설이다. 해당 다섯 개의 언어와 한국어가 유사하다는 점을 근거로 제시하고 있다.

한-일어족설

한국어와 일본어 사이의 문법적인 유사성이 많다는 데에서 나오는 설이다.

부여어족설 등의 구체적인 가설이 나왔으나, 고대 한국어의 자료 부족으로 가설 단계에 머물러 있다.

외국인 한국어 학습자 및 자격 시험

미국, 일본, 프랑스, 폴란드, 카자흐스탄, 러시아 등지에서는 한국어를 배우려는 사람들도 생겼다. 이는 한국의 경제 성장에 따른 국제적 위상의 확대와 한류 등의 문화적 영향력의 전파에 힘입은 바가 크다. 그러나 아직 아시아 언어 중에서는 중국어나 일본어에 비해 학습자의 수가 적은 편이며, 체계적인 교수법이나 교재도 부족한 형편이다. 과거에는 영어,일본어등 유럽, 미주 및 일본을 중심으로 한국어 학습용 교재가 발간되어 있었으나 근래에는 한국어 학습 동기의 다변화와 국내 외국인 수의 증가로 중국어, 타이어, 인도네시아어, 베트남어 등 다양한 언어로 한국어 교재가 발간되는 중이다.

미국 정부회계감사원이 발표한 '미국 국무부 외국어 직무수행 평가서'에 따르면, 중국어, 일본어, 아랍어와 더불어 한국어를 미국인이 가장 배우기 힘든 언어로 분류하고 있는데, 이는 인도유럽어족인 영어와 한국어의 여러 상이점에 따른 것이며, 절대적 난이도는 아니라고 여겨진다.

한국어 검정시험

대한민국

대한민국에는 현재 한국어 능력을 검정하기 위한 몇 종류의 시험이 있다. 국어능력인증시험(Test Of Korean Language;TOKL) 한국어능력시험(Test Of Proficiency in Korean ; TOPK) KBS한국어능력시험(Korean Language Test) 등이 있다.

일본

- 한글능력검정시험(ハングル能力検定試験)

일본의 특정비영리법인 한글능력검정협회가 주최하는 자격시험으로 6월경(년 2회)에 실시한다. 일본의 한국어 학습자에게 가장 잘 알려진 시험이다. 5급이 가장 낮은 급수이고 4급<3급<준2급<2급<1급순으로 급수가 올라간다. 일본국내에서만 통용되며 등급이 영어검정(일본)시험과 거의 같기 때문에 영어검정시험과 비교대조되는 경우가 있다. 2006년부터 "준 1급"이 없어졌다. 1,2급은 문제의 지문을 포함하여 모든 글이 한국어로 표기되어 있다. 또한 이 시험은 답을 적을 때 대한민국이든 조선민주주의인민공화국이든 어느 한쪽으로 일관성있게 통일되어 있으면 정답으로 간주한다. 근래 한류 붐의 영향으로 초급 수험자는 상당히 증가했으나 반대로 1,2급 등 고급 레벨에서는 수험자 수가 매우 적다.

2004년 전후에 상급의 시험 문제는 난이도가 계속 상승하는 반면, 3급 이하의 급수는 합격율이 90%를 넘나들게 쉬워지는 현상이 일어났다. 그러나 2006년 다시 출제 기준과 난이도 조정이 이루어진 결과, 낮은 급수도 난이도가 대폭 상승하여 현재에 이른다. 이러한 난이도의 유동에 따라 자격 시험으로서 신뢰도가 떨어진다는 지적도 있다.

- 한국어능력시험(韓国語能力試験 ; TOPIK)

한국교육과정평가원이 주최하고 교육과학기술부가 인정하는 자격시험으로 매년 4월과 9월에 실시된다. (한국에서는 2007년부터 일본에서는 2008년부터 연 2회 볼수 있게 되었다) 한글능력검정시험과 달리 1,2급이 초급이고 3,4급이 중급, 5,6급이 고급단계이다. 한국, 일본 외에 세계 28개국에서 실시되는 국제적 시험이다. 수험자수가 가장 많은 국가는 중국이고 두 번째가 일본이다. 외국인이 한국의 대학교, 대학원에 입학할 때 이 시험의 성적증명서의 제출이 요구되는 경우가 많다. 또한, 한국의 많은 외국인 대상 어학당에서 이 시험의 결과로 반을 편성한다.

- 세계한국어인정시험(世界韓国語認証試験;KLPT)

한글학회가 주최하는 자격시험으로 4월 10월에 실시된다. 2006년까지는 1,4,7,10월의 연 4회 실시되었으나, 2007년부터 연 2회로 단축되었다. (수험자 수가 적은 것이 원인으로 추측된다) 평가는 500점 만점의 점수제로 토익과 같은 형태이다.

- 한국어 레벨테스트(韓国語レベルテスト:KLT)

점수제이고 토익과 같이 1000점 만점이다. 시험시간은 90분이고 비교적 단시간에 시험을 볼 수 있다. 한국,일본외에 중국과 미국에서도 수험이 가능하다. 2004년부터 개시되었다. 이 네 종류의 시험 중 일본에서 비교적 인지도가 있는 시험은 한글능력검정시험및 한국어능력시험의 두 종이다. 한글능력검정시험을 제외한 나머지 모든 시험은 한국어(대한민국의 표준어) 시험이기 때문에 조선식 맞춤법이나 어법은 오답처리된다.