초등대수학에서 이항 정리(二項定理, 문화어: 두마디공식, 영어: binomial theorem)는 이항식의 거듭제곱을 이항 계수를 계수로 하는 일련의 단항식들의 합으로 전개하는 정리이다. 이항 정리를 사용하면 더욱 편리하게 계산할 수 있다.

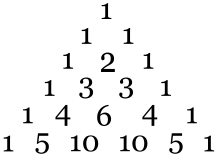

파스칼의 삼각형의 처음 5줄

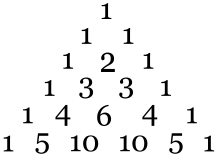

파스칼의 삼각형의 처음 5줄

이항 정리에 따르면, 이변수 복소수 다항식  을 다음과 같이 전개할 수 있다.

을 다음과 같이 전개할 수 있다.

여기서

는 이항 계수이며,  개에서

개에서  개를 고르는 조합의 가짓수이다. 이항 계수는 파스칼의 삼각형의 원소들인데, 이 삼각형에 배열되었을 때, 이항 계수는 좌우 대칭을 띠며, 각 원소는 바로 위의 두 이웃 원소의 합이다.

개를 고르는 조합의 가짓수이다. 이항 계수는 파스칼의 삼각형의 원소들인데, 이 삼각형에 배열되었을 때, 이항 계수는 좌우 대칭을 띠며, 각 원소는 바로 위의 두 이웃 원소의 합이다.

조합론적 증명[편집]

의 전개는 다음과 같은

의 전개는 다음과 같은  개의 항으로 이루어진다.

개의 항으로 이루어진다.

여기서

또한,  꼴의 항의 개수는

꼴의 항의 개수는  개에서

개에서  개를 고르는 조합의 가짓수와 같으며, 즉 이항 계수

개를 고르는 조합의 가짓수와 같으며, 즉 이항 계수  와 같다. 이는 각 항이

와 같다. 이는 각 항이  의 부분 집합과

의 부분 집합과

와 같이 일대일 대응하며, 이 경우  꼴의 항들은

꼴의 항들은  의

의  원소 부분 집합들과 일대일 대응하기 때문이다. 따라서, 이항 정리가 성립한다.

원소 부분 집합들과 일대일 대응하기 때문이다. 따라서, 이항 정리가 성립한다.

수학적 귀납법을 통한 증명[편집]

이항 계수의 항등식

및 지수  에 대한 수학적 귀납법을 통해 이항 정리를 다음과 같이 증명할 수 있다. 우선,

에 대한 수학적 귀납법을 통해 이항 정리를 다음과 같이 증명할 수 있다. 우선,  의 경우 자명하게 성립한다. 즉,

의 경우 자명하게 성립한다. 즉,

이제,  에 대하여 성립한다고 가정하자. 그렇다면,

에 대하여 성립한다고 가정하자. 그렇다면,

즉,  에 대하여 성립한다. 수학적 귀납법에 따라, 이항 정리는 임의의

에 대하여 성립한다. 수학적 귀납법에 따라, 이항 정리는 임의의  에 대하여 성립한다.

에 대하여 성립한다.

몇 가지 작은 지수의 경우의 이항 정리는 다음과 같다.

임의의 복소수를  와

와  에 대입해도 성립한다. 다만 지수 0의 경우 00 = 1이라고 가정해야 한다.

에 대입해도 성립한다. 다만 지수 0의 경우 00 = 1이라고 가정해야 한다.

관련 정리[편집]

일반화된 이항 정리[편집]

이항식을 거듭제곱하는 지수를 임의의 복소수  까지 확장할 수 있다. 이렇게 일반화된 이항 정리에선 전개가 무한 급수가 되며, 다음과 같다.

까지 확장할 수 있다. 이렇게 일반화된 이항 정리에선 전개가 무한 급수가 되며, 다음과 같다.

여기서

는 일반화된 이항 계수이다. 이항 정리는 일반화된 이항 정리에서  인 특수한 경우이다.

인 특수한 경우이다.  일 경우, 이 등식은

일 경우, 이 등식은  일 때 성립하며,

일 때 성립하며,  일 때 성립하지 않으며,

일 때 성립하지 않으며,  일 때의 성립 여부는

일 때의 성립 여부는  의 값에 따라 다르다.

의 값에 따라 다르다.

다항 정리[편집]

이항식 대신 여러 항의 다항식을 사용하면 다항 정리를 얻으며, 다음과 같다.

이를 다중지표를 사용하여 다음과 같이 쓸 수 있다.

이항 정리는 다항 정리에서  인 특수한 경우이다.

인 특수한 경우이다.

다중 이항 정리[편집]

하나의 이항식의 거듭제곱 대신 여러 (중복이 가능한) 이항식들의 곱을 사용하면 다중 이항 정리를 얻으며, 다음과 같다.

이를 다중지표를 사용하여 다음과 같이 쓸 수 있다.

이항 정리는 다중 이항 정리에서  인 특수한 경우이다.

인 특수한 경우이다.

가환환의 경우[편집]

이항 정리는 임의의 가환환의 원소를 계수로 하는 다항식에 대해서도 성립한다. 이항 정리는 복소수 다항식에 대한 특수한 경우이다.

이항계수가 삼각형의 형태로 배열되는 이 식은 종종 17세기 블레즈 파스칼의 공적으로 알려져 있으나 실제로는 이슬람, 남아시아, 동아시아 문화권 모두에서 독립적으로 미리 발견되어 있었다. 시기와 발견자는 각각 10세기 인도 수학자 할라유다, 페르시아 수학자 알카라지[1]와 13세기 중국의 수학자 양휘였다.[2]

같이 보기[편집]

참고 문헌[편집]

외부 링크[편집]