미노스 문명

| 그리스의 역사 Ιστορία της Ελλάδας |

|---|

|

미노스 문명(Minoan civilization, 기원전 3650년경~기원전 1170년경), 미노아 문명 또는 크레타 문명은 그리스의 크레타섬에 있었던 그리스 청동기 시대의 고대 문명이다. 미노스 문명은 기원전 2700~1500년경 동안 번성했다.[1] 그 후로는 미케네 문명이 크레타섬의 미노스 문명의 영역을 지배하였다. 미노스 문명은 20세기 초에 영국 고고학자 아서 에반스의 발굴에 의해 재발견되었으며, 1939년 윌 듀런트는 미노스 문명을 "연속된 유럽의 첫 고리"라고 하였다.[2]

미노스인들이 자신들을 어떻게 칭했는지는 알려져 있지 않다. "미노스의"를 뜻하는 "미노안(Minoan)"이라는 낱말은 아서 에반스가 크레타섬의 전설적인 왕의 이름인 미노스(Minos)에서 만들어낸 말이다.[3] 미노스는 그리스 신화의 미로 이야기에 나오는 인물인데, 아서 에반스는 그 곳이 크노소스라고 비정했다. 혹자는 시리아 마리(Mari) 문서고에 나오는 고대 이집트의 지명 "케프티우"(Keftiu, *kaftāw)와 셈어 "카프토르"("Kaftor" 혹은 "Caphtor") 그리고 "카프타라"(Kaptara)가 크레테 섬을 이르는 말이라고 주장하기도 한다. 미노스 문명이 멸망한 지 수 백년 뒤에 나온 오디세이아에는 크레테 원주민을 "에테오크레테 사람"(Eteocretans, "진짜 크레테 사람")이라고 불렀는데, 이들이 아마도 미노스인의 후손일 것이다.

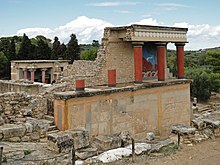

미노스 문명의 궁전들은 이 섬에서 발굴된 유적 중 가장 유명한 건물이다. 고고학자들이 발굴한 거대한 장서고를 통해 이 곳이 행정 기능을 담당하는 건물임을 알 수 있다. 발굴된 각 궁전은 제각각 차이가 있지만, 공통적으로 다른 건물들과 분리되어 있다. 궁전은 내외부 계단, 작은 우물, 육중한 기둥, 창고와 정원을 갖춘 다층 건물도 있다.

미노스 사람들은 미케네 그리스인들에게 큰 영향을 주었는데, 가령 초기 그리스의 문자인 선문자 B는 미노스 문명의 선문자 A를 받아들인 것이다.

발굴[편집]

에게해의 키클라데스 제도의 하나로 테라라고 하는 섬에서 기원전 2000년 무렵이라고 추측되는 오랜 옛날, 큰 분화가 일어났다. 그때 매몰된 도시가 1866년부터 7년에 걸쳐 프랑스인에 의하여 발굴되었으며, 용암 속에서 장식 무늬가 있는 도자기의 조각도 발견되었다. 2년 후, 후기 청동기 시대(이른바 미케네 시대)의 분묘가 로도스섬의 이말리수스에서 새로 발견되어, 특색 있는 도자기가 출토되었다. 이어서 독일인 하인리히 슐리만은 트로이 발굴 후인 1876년에 미케네의 발굴을 시도하여, 이름 높은 사자문(獅子門)의 남쪽에 있는 왕족의 분묘에서 대량의 금은과 기타 세공품을 발견했다.

슐리만의 발굴로 그리스 태고문화 탐구가 점차 활기를 띠고 진행되어, 1900년, 영국인 아서 에번스는 크레타섬의 크노소스 유적 발굴에 손을 댔다. 에번스는 그리스 본토 및 그 밖의 여러 섬들의 소위 '미케네 문명'보다도 더 오랜, 한층 세련된 문화를 거기서 발견하였고, 이것이 에게 세계의 구명에 새로운 자극을 주었다. 에번스는 크노소스 출토의 유품, 특히 항아리의 형태나 장식 양식의 변화에서 크레타 청동기 시대의 연대 구분법을 안출(案出)하고, 또 크레타 문명에 '미노스 문명'이란 이름을 붙였다.

미술[편집]

크노소스의 궁전은 낮고 가파르지 않은 언덕 위에 있다. 궁전의 가운데에 장방형의 커다란 뜰이 있고, 거실이나 침실·목욕탕 내지는 신전(神殿) 등, 여러 종류의 방들이 둘러싸고 있다. 방의 배치가 아주 불규칙하여 전체적으로 긴밀한 통일이 결여되어 있다 그러나 통풍이나 채광을 위한 고려(考慮)를 비롯하여 완전한 하수(下水)장치 등 위생시설에 대한 깊은 관심이 엿보인다. 그리고 저장실(貯藏室)에는 술·기름·곡물류를 넣는 커다란 항아리가 길게열을 지어 있어, 크레타 왕족의 부유함을 말해 주고 있다. 크노소스의 궁전은 현재로는 옛날의 양식을 기초로 하여 부분적으로 복원(復元)되어 있다. 아름답게 장식된 옥좌(玉座)가 놓인 방의 건축에 있어서, 크레타인은 석재(石材)뿐 아니라 목재도 사용했다. 흥미있는 것은 낮은 주춧돌 위에 고정시켜 세운 나무기둥이, 상부(上部)에서 하부(下部)를 향해 차차 가늘게 되어 있는 점이다.

크레타인은 대리석이나 청동의 큰 조상(彫像)은 만들지 않았다. 벽화를 보면 그들이 특히 자연이나 동물에 대해서 친숙한 감정을 가지고 있음을 알 수 있다. 옥좌가 놓인 방의 벽화에서는 기복(起伏) 있는 땅 위에 백합 비슷한 꽃이 피어 있고, 옥좌의 양측에 우아한 형체를 가진 신화·전설상의 동물이 가로누워 있다. 또한 크레타의 벽화에는 헤엄치고 있는 물고기나 남녀의 행렬 등을 그린 것도 있다. 남자는 허리가 호리호리하고, 대체로 허리에 띠만을 두르고 있다. 여자는 꼭 끼는 옷을 입었고, 그 스커트에는 이따금 꼰 끈이나 레이스의 장식이 붙어 있다. 크노소스의 궁중 여관(宮中女官)을 그린 벽화에서는, 여자들이 화려한 의복을 걸치고, 값비싼 장신구를 붙이고 있다. 여기서도 크레타 문명의 세련된 일면과 동시에 여자가 차지한 사회적 지위가 높았음이 엿보인다.

같이 보기[편집]

각주[편집]

- ↑ “"Ancient Crete" in Oxford Bibliographies Online: Classics, offers a scholarly guide to the academic literature on this topic.”. 2020년 5월 30일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 2월 4일에 확인함.

- ↑ Durant, 《The Story of Civilization II: The Life of Greece》. New York: Simon & Schuster, 1939:11.

- ↑ John Bennet, "Minoan civilization", 《Oxford Classical Dictionary》, 3rd ed., p. 985.