트로이군: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음 |

편집 요약 없음 |

||

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

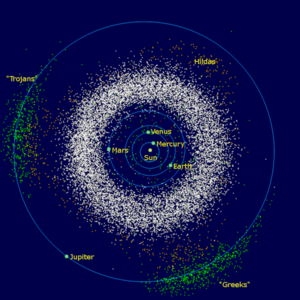

[[File:InnerSolarSystem-en.png|300px|thumb|[[목성]] 앞뒤에 위치한 [[목성 트로이군]], [[소행성대]], [[힐다 소행성군]]을 표시한 그림. |

|||

| ⚫ | |||

{| style="width: 100%;" |

|||

[[천문학]]에서 '''트로이군'''(Troy群, troian)은 [[행성]]이나 더 큰 [[위성]]의 궤도를 공유하는 [[소행성]]이나 [[위성]]을 가리킨다. 트로이군 천체는 큰 천체 궤도와 60도 떨어진 [[라그랑주 점#L4와 L5|L<sub>4</sub>와 L<sub>5</sub> 라그랑주 점]] 주위에 위치한다. |

|||

|- |

|||

| valign=top | |

|||

{{legend2|#6ad768|border=1px solid #2B9929|목성 트로이군}} |

|||

| valign=top | |

|||

{{legend2|#e9e9e9|border=1px solid #999999|소행성대}} |

|||

| valign=top | |

|||

{{legend2|#d39300|border=1px solid #855D00|힐다 소행성군}} |

|||

|} |

|||

]] |

|||

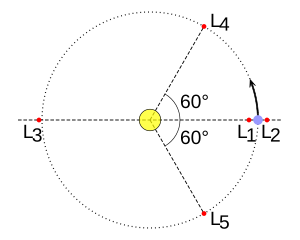

[[천문학]]에서 '''트로이군'''({{llang|en|trojan}})은 [[행성]]이나 [[위성]] 등 어떠한 큰 천체에 대해 항상 상대적인 위치가 같은 [[소행성체]]나 [[위성]]을 말하며, 트로이군 천체들은 큰 천체의 [[궤도]] 앞뒤 60° 지점, 즉 L<sub>4</sub>와 L<sub>5</sub> [[라그랑주 점]]에 존재한다. 구성 천체가 소행성체인 트로이군은 [[소행성군]]의 일종이다. |

|||

| ⚫ | |||

트로이군은 [[공공전 궤도]]를 도는 천체로, 어떤 [[항성]]과 [[행성]]이 궤도를 돌고 있다고 하면 두 천체 모두 서로의 [[무게중심]]을 돌게 되는데, 라그랑주 점에 있는 천체는 이 무게중심 방향으로 작용하는 복합적인 중력을 받게 되기 때문에 [[공전 주기]]가 행성과 같아지게 되고, 행성에서 보기에는 천체가 해당 위치에 고정되어 있는 것으로 보이게 된다. 이러한 천체를 트로이 천체라고 한다.<ref name=sobutel_souchay2010>{{서적 인용|이름=Philippe |성=Robutel |이름2=Jean |성2=Souchay |제목=Dynamics of Small Solar System Bodies and Exoplanets |권=790 |series=Lecture Notes in Physics |편집자이름=Rudolf |편집자성=Dvorak |편집자이름2=Jean |편집자성2=Souchay |출판사=Springer |날짜=2010 |isbn=3-642-04457-3 |contribution=An introduction to the dynamics of trojan asteroids |쪽=197 |url=https://books.google.com/books?id=CLUYgQlWz4IC&pg=PA197}}</ref> |

|||

[[태양계]]에서 가장 큰 트로이군은 [[목성 트로이군]]으로, [[목성 트로이군 목록 (그리스 측)|그리스 측]](L<sub>4</sub>)과 [[목성 트로이군 목록 (트로이 측)|트로이 측]](L<sub>5</sub>)으로 나뉜다. [[화성 트로이군]]이 4개, [[해왕성 트로이군]]이 17개 발견된 데 비해 현재까지 발견된 목성 트로이군 천체는 6천 개가 넘으며, 지름이 1 km가 넘는 목성 트로이군 천체는 백만 개 이상으로 추산되고 있다. 계산 결과에 따르면, [[토성]]에는 목성의 중력 [[섭동 (천문학)|섭동]]으로 인해 트로이군이 존재할 수 없다.<ref name=sheppard2006>{{저널 인용|성=Sheppard |이름=Scott S. |성2=Trujillo |이름2=Chadwick A. |제목=A Thick Cloud of Neptune Trojans and their Colors|doi=10.1126/science.1127173 |저널=Science |권=313 |호=5786 |쪽=511–514 |날짜=2006-06 |url=http://www.dtm.ciw.edu/users/sheppard/pub/Sheppard06NepTroj.pdf |형식=PDF |확인날짜=2008-02-26 |pmid=16778021 |bibcode=2006Sci...313..511S}}</ref> 2011년, 첫 번째 [[지구 트로이군]] {{mpl|2010 TK|7}}이 발견되었다.<ref>{{웹 인용|url=http://www.nasa.gov/mission_pages/WISE/news/wise20110727.html |제목=NASA's WISE Mission Finds First Trojan Asteroid Sharing Earth's Orbit |웹사이트=NASA |날짜=2011-07-27}}</ref> |

|||

행성과 궤도를 공유하는 "트로이 소행성군"과 비슷하지만 다른 [[트로이 위성]]은 서로 같은 행성의 위성이면서 한 위성이 다른 위성의 라그랑주 점에 위치한 것을 말한다. 현재까지 발견된 트로이 위성은 [[토성의 위성|토성계]]에만 존재한다. [[트로이 행성]]이라는 개념도 존재하지만 실제로 발견되지는 않았다. |

|||

== 트로이 소행성군 == |

|||

| ⚫ | |||

1772년, [[수학자]] 겸 [[천문학자]]인 [[조제프루이 라그랑주]]는 [[삼체 문제|제한된 삼체 문제]]에 대한 해를 일직선상인 경우와 정삼각형인 경우 두 가지로 나누어 찾아냈으며,<ref>{{저널 인용|번역제목=삼체 문제에 대한 에세이 |저자=조제프루이 라그랑주 |저자링크=조제프루이 라그랑주 |url=http://www.ltas-vis.ulg.ac.be/cmsms/uploads/File/Lagrange_essai_3corps.pdf |제목=Essai sur le Problème des Trois Corps |언어=Fr |날짜=1772}}</ref> 이 때 셋 중 하나의 질량이 무시할 수 있을 정도로 작을 때, 이 천체가 안정적인 상태로 궤도를 돌 수 있는 위치 다섯 곳을 [[라그랑주 점]]이라고 한다. 어떠한 천체가 이 라그랑주 점 중 L<sub>4</sub>와 L<sub>5</sub>에 들어가면 중력 작용에 의해 쉽사리 나오지 못하게 되며, 트로이 천체가 된다. |

|||

제일 먼저 발견된 트로이군 천체는 [[목성 트로이군]]으로, L<sub>4</sub> 지점의 소행성들은 "그리스 측", L<sub>5</sub> 지점은 "트로이 측"이라고 불렀다. 속한 소행성들의 명칭도 [[트로이 전쟁]]에서의 등장인물들을 그리스 측과 트로이 측으로 나눠 이름을 붙였다. 다만 [[617 파트로클로스]]와 [[624 헥토르]]는 이러한 명명 규칙이 정해지기 전에 이름을 붙여버렸기 때문에 서로 반대편에 속해 있다.<ref>{{저널 인용|제목=Planetary science: The Trojan is out there |이름=Alison |성=Wright |저널=Nature Physics |권=7 |호=8 |쪽=592 |doi=10.1038/nphys2061 |날짜=2011-08-01 |url=http://www.nature.com/nphys/journal/v7/n8/full/nphys2061.html |확인날짜=2011-08-12 |bibcode= 2011NatPh...7..592W}}</ref> 천문학자들의 추산에 따르면, [[목성 트로이군]]에 속한 소행성의 수와 [[소행성대]]에 속한 소행성의 수가 비슷할 정도로 목성 트로이군에 속한 소행성의 수가 매우 많다.<ref name="Yoshida2005">{{저널 인용|성=Yoshida |이름=Fumi |성2=Nakamura |이름2=Tsuko |제목=Size distribution of faint L<sub>4</sub> Trojan asteroids |날짜=2005 |저널=The Astronomical Journal |권=130 |호=6 |쪽=2900–11 |doi=10.1086/497571 |bibcode=2005AJ....130.2900Y}}</ref> |

|||

이후에 [[해왕성]], [[화성]], [[지구]],<ref name="Connors">{{저널 인용|성= Connors |이름= Martin |성2=Wiegert |이름2=Paul |성3=Veillet |이름3=Christian |제목=Earth's Trojan asteroid |날짜=2011-07-27 |저널=Nature |권=475 |호=7357 |쪽=481–483 |url=http://www.nature.com/nature/journal/v475/n7357/full/nature10233.html |doi=10.1038/nature10233 |확인날짜=2011-07-27 |bibcode=2011Natur.475..481C |pmid=21796207}}</ref> [[천왕성]], [[금성]]에서도 각자의 라그랑주 점에 위치한 천체들이 발견되었다.<ref>{{저널 인용|성=Whiteley |이름=Robert J. |성2=Tholen |이름2=David J. |제목=A CCD Search for Lagrangian Asteroids of the Earth–Sun System |저널=Icarus |권=136 |호=1 |쪽=154–167 |날짜=1998-11}}</ref> |

|||

=== 금성 트로이군 === |

|||

[[금성]]에서는 [[준위성]] 몇 개가 발견되었었지만 실제 트로이군은 발견되지 않고 있다가, 2013년 발견된 준위성 {{mpl|2013 ND|15}}가 금성 트로이군임이 확인되었다. 다만 {{mp|2013 ND|15}}은 준위성 상태이기 때문에 궤도가 불안정해 500년 후쯤 트로이군 위치에서 벗어나리라 추정되고 있다. |

|||

=== 지구 트로이군 === |

|||

{{mpl|2010 TK|7}}은 최초초 발견된 [[지구 트로이군]]으로, L<sub>4</sub>에 위치한다.<ref name=Choi>{{웹 인용|성=Choi |이름=Charles Q. |제목=First Asteroid Companion of Earth Discovered at Last |url=http://www.space.com/12443-earth-asteroid-companion-discovered-2010-tk7.html |날짜=2011-07-27 |출판사=Space.com |확인날짜=2011-07-27}}</ref> 지구 트로이군들은 태양계 형성 초기의 원시 행성 [[테이아 (천체)|테이아]]가 [[거대충돌 가설|지구와 충돌]]하면서 생겨났다고 추정되고 있다. |

|||

=== 화성 트로이군 === |

|||

현재까지 알려진 [[화성 트로이군]]은 [[5261 유레카]], {{mpl|(101429) 1998 VF|31}}, {{mpl|(311999) 2007 NS|2}}, {{mpl|(121514) 1999 UJ|7}} 4개로, L<sub>4</sub> 지점에 위치한 천체는 {{mp|(121514) 1999 UJ|7}} 뿐이다.<ref name="MPC">{{웹 인용|url=http://www.minorplanetcenter.org/iau/lists/MarsTrojans.html |제목=List Of Martian Trojans |웹사이트=Minor Planet Center |확인날짜=2015-07-03}}</ref><ref name="de la Fuente 2013">{{저널 인용|성=de la Fuente Marcos |이름=C. |성2=de la Fuente Marcos |이름2=R. |제목=Three new stable L5 Mars Trojans |저널=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |department=Letters |권=432 |호=1 |쪽=31-35 |날짜=2013-05-15 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2013MNRAS.432L..31D |doi=10.1093/mnrasl/slt028 |arxiv=1303.0124}}</ref>. {{mpl|2001 DH|47}}, {{mpl|2011 SC|191}}, {{mpl|2011 UN|63}}도 화성 트로이군으로 추정되고 있지만, [[소행성체 센터]]에서 공인하지는 않은 상태이다. |

|||

=== 목성 트로이군 === |

|||

{{본문|목성 트로이군}} |

|||

=== 천왕성 트로이군 === |

|||

{{mpl|2011 QF|99}}와 {{mpl|2014 YX|49}}은 [[천왕성 트로이군]]으로, 둘 모두 L<sub>4</sub>에 위치한다.<ref name=secondUranus>{{저널 인용|성=de la Fuente Marcos |이름=Carlos |성2=de la Fuente Marcos |이름2=Raúl |제목=Asteroid 2014 YX<sub>49</sub>: a large transient Trojan of Uranus |저널=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |날짜=2017-05-21 |권=467 |호=2 |쪽=1561–1568 |arxiv=1701.05541|doi=10.1093/mnras/stx197 |bibcode=2017arXiv170105541D |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2017arXiv170105541D}}</ref> |

|||

=== 해왕성 트로이군 === |

|||

{{본문|해왕성 트로이군}} |

|||

해왕성 트로이군은 현재까지 17개가 발견되었으며,<ref>{{웹 인용|제목=List of Neptune Trojans |work=Minor Planet Center |확인날짜=2017-03-11 |url=http://www.minorplanetcenter.org/iau/lists/NeptuneTrojans.html}}</ref> 큰 천체의 수로 따지면 목성 트로이군보다 해왕성 트로이군의 수가 더 많으리라고 추정되고 있다.<ref name="Chiang2005">{{저널 인용|성=Chiang |이름=Eugene I. |성2=Lithwick |이름2=Yoram |제목=Neptune Trojans as a Testbed for Planet Formation |저널=The Astrophysical Journal |권=628 |호=1 |쪽=520–532 |url=http://www.arxiv.org/abs/astro-ph/0502276 |doi=10.1086/430825 |arxiv=astro-ph/0502276 |date=2005-07-20}}</ref><ref>{{웹 인용|날짜=2007-01-30 |제목=Neptune May Have Thousands of Escorts |이름=David |성=Powell |웹사이트=Space.com |url=http://www.space.com/scienceastronomy/070130_st_neptune_trojans.html |확인날짜=2007-03-08}}</ref> |

|||

=== 소행성 트로이군 === |

|||

[[세레스 (왜행성)|세레스]]와 [[4 베스타|베스타]]에도 일시적으로 트로이군이 된 천체가 존재한다.<ref name=CeresVestatrojans>{{저널 인용|url=http://arxiv.org/pdf/1110.4810.pdf |이름=Apostolos A. |성=Christou |이름2=Paul |성2=Wiegert |제목=A population of main belt asteroids co-orbiting with Ceres and Vesta |저널=Icarus |권=217 |호=1 |날짜=2012-01 |쪽=27-42 |arxiv=1110.4810 |doi=10.1016/j.icarus.2011.10.016}}</ref> |

|||

== 트로이군의 형성 == |

|||

트로이 소행성군의 형성에 관해서는 두 가지 이론이 있는데, 첫 번째는 트로이군이 [[태양계의 형성과 진화|태양계 형성 초기에]] [[목성]] 등 행성 근처에서 형성되어 행성 형성이 끝나기 전에 라그랑주 점에 진입했다는 것으로, 태양계 형성 초기에는 만 년 만에 질량이 10배 정도 불어날 정도로 [[원시 행성계 원반]]이 두꺼웠고, 따라서 [[중력]]이 급속도로 커져 [[소행성체]]가 대량으로 포획되었다는 이론이다. 이 이론을 기반으로 시뮬레이션을 진행한 결과, [[토성]]에 트로이군이 존재하지 못한다는 것 또한 설명할 수 있었다.<ref>{{저널 인용|url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1998A%26A...339..278M |제목=The growth of Jupiter and Saturn and the capture of Trojans |성=Marzari |이름=F. |성2=Scholl |이름2=H. |저널=Astronomy and Astrophysics |권=339 |쪽=278-285 |날짜=1998 |bibcode=1998A&A...339..278M}}</ref><ref>{{저널 인용|제목=Capture of Trojans by a Growing Proto-Jupiter |성=Marzari |이름=F. |성2=Scholl |이름2=H. |날짜=1998-01 |권=138 |호=1 |쪽=41-51 |저널=Icarus |doi=10.1006/icar.1997.5841}}</ref><ref>{{저널 인용|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103500965230 |제목=On the origin of the Trojan asteroids: Effects of Jupiter’s mass accretion and radial migration |저자=Heather J. Fleming |저자2=Douglas P. Hamilton |출판사=Astronomy Department, University of Maryland |날짜=1996-06-16 |doi=10.1006/icar.2000.6523 |저널=Icarus |권=148 |호=2 |쪽=479-493}}</ref> |

|||

하지만 이 이론에는 두 가지 문제점이 있는데, 이론상 예측되는 트로이군의 수는 현재 관측된 수의 4배가 넘고, 트로이군 천체들의 [[궤도 경사]]가 이론에서의 예측값보다 훨씬 높다.<ref name="Marzari2002">{{저널 인용|저자=Marzari, F. |저자2=Scholl, H. |저자3=Murray, C |저자4=Lagerkvist, C. |날짜=2002 |제목=Origin and Evolution of Trojan Asteroids |저널= Asteroids III |쪽= 725-738 |url=http://www.lpi.usra.edu/books/AsteroidsIII/pdf/3007.pdf |확인날짜=2009-12-18}}</ref> |

|||

두 번째 이론은 [[니스 모델]]을 기반으로 하며, 태양계 형성 5 ~ 6억 년 후쯤 [[행성 이동 이론|행성이 이동할 때]] [[카이퍼 대]]의 천체들이 대량으로 태양계 안쪽으로 들어왔으며, 이 천체들 중 일부가 현재의 트로이군을 형성한다고 추정한다. 또한 이러한 현상이 있었다면, 기존에 존재했던 트로이군 또한 불안정해졌을 것이다.<ref name="Levison2008">{{저널 인용|저자=Levison, H.F. |저자2=Morbidelli, Alessandro |저자3=Van Laerhoven, Christa |저자4=Gomes, Rodney |저자5=Tsiganis, Kleomenis |날짜=2008-07 |제목=Origin of the structure of the Kuiper belt during a dynamical instability in the orbits of Uranus and Neptune |저널=Icarus |권=196 |호=1 |쪽=258-273 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2008Icar..196..258L |doi=10.1016/j.icarus.2007.11.035 |확인날짜=2018-01-14}}</ref><ref name="Morbidelli2005">{{저널 인용|저자=Morbidelli, A. |저자2=Levison, H.F. |저자3=Tsiganis, K. |저자4=Gomes R. |날짜=2005 |제목=Chaotic capture of Jupiter's Trojan asteroids in the early Solar System |저널=Icarus |권=435 |호=7041 |쪽=462-465 |url=http://www.oca.eu/michel/PubliGroupe/MorbyNature2005.pdf |형식=PDF |doi=10.1038/nature03540 |확인날짜=2009-12-19}}</ref> |

|||

[[목성]]과 [[토성]]이 일으키는 [[궤도 공명]]이 앞으로 어떻게 될지 알 수 없기 때문에, 트로이군의 미래는 아직도 불명확하다.<ref>{{저널 인용|저자=Robutel, P. |저자2=Gabern, F. |저자3=Jorba, A. |날짜=2005 |제목=The Observed Trojans and the Global Dynamics Around The Lagrangian Points of the Sun–Jupiter System |저널= Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy |권=92 |호=1-3 |쪽=53-69 |url=http://www.cds.caltech.edu/~gabern/preprints/osterreich.pdf|doi= 10.1007/s10569-004-5976-y |보존url=https://web.archive.org/web/20090731062642/http://www.cds.caltech.edu/~gabern/preprints/osterreich.pdf |확인날짜=2009-07-31 |보존날짜=}}</ref> 시뮬레이션 결과 현재까지 트로이군 소행성 중 17%가 트로이군을 이탈했으며, 앞으로도 충돌 등에 의해 트로이군 수는 계속 감소하리라고 추정된다.<ref>{{저널 인용|저자=Tsiganis, K. |저자2=Varvoglis, H. |저자3=Dvorak, R. |날짜=2005 |제목=Chaotic Diffusion And Effective Stability of Jupiter Trojans |저널= Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy |권=92 |호=1-3 |쪽=71-87 |doi=10.1007/s10569-004-3975-7 |확인날짜=2009-12-19}}</ref> 트로이군에서 이탈한 소행성들은 행성에 포획되면 일시적으로 위성이 되거나, [[태양]]에 가깝게 접근하면 [[단주기 혜성]]이 될 것이다. 현재 지름 1 km가 넘는 트로이군 천체 약 200개가 태양계를 떠돌아 다니고 있다고 추정되지만, [[지구]]와 만날 가능성은 매우 낮다.<ref name="Levison1997">{{저널 인용|저자=Levison, H.F. |저자2=Shoemaker, E.M. |저자3=Shoemaker, C.S. |날짜=1997 |제목=Dynamical evolution of Jupiter's Trojan asteroids |저널= Nature |권=385 |호=6611 |쪽=42-44 |doi=10.1038/385042a0 |확인날짜=2009-12-19}}</ref> |

|||

| ⚫ | |||

{{본문|트로이 위성}} |

|||

트로이 위성은 트로이 소행성군의 개념에서 항성이 행성이 되고, 행성이 위성이 된 상태로, 한 위성의 [[라그랑주 점]]에 다른 위성이 위치하고 있는 상태를 말한다. 현재까지 [[토성의 위성]]인 [[테티스 (위성)|테티스]]와 [[디오네 (위성)|디오네]]에서만 트로이 위성이 발견되었다. |

|||

* [[테티스 (위성)|테티스]]는 L<sub>4</sub>에 [[텔레스토 (위성)|텔레스토]], L<sub>5</sub>에 [[헬레네 (위성)|헬레네]]가 있다. |

|||

* [[디오네 (위성)|디오네]]는 L<sub>4</sub>에 [[헬레네 (위성)|헬레네]], L<sub>5</sub>에 [[폴리데우케스 (위성)|폴리데우케스]]가 있다. |

|||

== 트로이 행성 == |

|||

{{본문|트로이 행성}} |

|||

트로이 행성은 이론 상의 개념으로, [[행성]]의 [[라그랑주 점]]에 위치한 다른 행성을 말한다. 현재까지 실제로 발견된 트로이 행성은 없으며, 한 때 [[케플러-223]]과 [[케플러-91b]]에 실제로 존재할 가능성이 제기되었지만 최종적으로 사실이 아님이 확인되었다.<ref>{{웹 인용|url=https://www.newscientist.com/article/dn20160-two-planets-found-sharing-one-orbit.html |제목=Two planets found sharing one orbit |웹사이트=New Scientist |날짜=2011-02-24}}</ref> 태양계 형성 초기의 원시 행성 [[테이아 (천체)|테이아]]는 한 때 지구의 트로이 행성이었을 것이다. |

|||

== 안정성 == |

|||

{{본문|삼체 문제}} |

|||

트로이군이 안정적으로 유지될 수 있는가의 여부는 트로이군에 가해지는 [[섭동 (천문학)|섭동]]이 얼마나 센가에 따라 결정된다. 예를 들어, 한 [[항성]]에 질량이 [[목성]] 정도 되는 행성이 돌고 있다고 한다면, 2번째 행성의 트로이군은 행성의 질량이 [[지구]]만할 때보다 [[명왕성]]만할 때 더 안정적이 된다. |

|||

경험적으로 트로이군은 ''m''<sub>1</sub> > 100''m''<sub>2</sub> > 10,000''m''<sub>3</sub> (''m''<sub>1</sub>, ''m''<sub>2</sub>, ''m''<sub>3</sub>는 각각 항성, 행성, 트로이군 천체의 질량)을 만족할 때 안정적이 된다. |

|||

좀 더 일반화하면, 천체들이 각각 원형 궤도를 도는 [[삼체 문제|삼체계]]에서, 트로이군 천체들이 안정된 상태가 되기 위해서는 27(''m''<sub>1</sub>''m''<sub>2</sub> + ''m''<sub>2</sub>''m''<sub>3</sub> + ''m''<sub>3</sub>''m''<sub>1</sub>) < (''m''<sub>1</sub> + ''m''<sub>2</sub> + ''m''<sub>3</sub>)<sup>2</sup>를 만족해야 한다. 따라서 만약 트로이군 천체들이 주로 먼지라서 ''m''<sub>3</sub>→0이 된다면, {{sfrac|''m''<sub>1</sub>|''m''<sub>2</sub>}}의 하한값은<span class="sfrac nowrap" style="display:inline-block; vertical-align:-0.5em; font-size:85%; text-align:center;"><span style="display:block; line-height:1em; margin:0 0.1em;">25+√<span style="text-decoration:overline">621</span></span><span class="visualhide"></span><span style="display:block; line-height:1em; margin:0 0.1em; border-top:1px solid;">2</span></span>≈ 24.9599이다. 또한 항성의 질량이 매우 커 ''m''<sub>1</sub>→+∞이라면, 뉴턴의 중력 법칙에 따라 나머지 천체들에 상관 없이 무조건 안정한 상태가 된다. 마지막으로, {{sfrac|''m''<sub>1</sub>|''m''<sub>2</sub>}} = {{sfrac|''m''<sub>2</sub>|''m''<sub>3</sub>}}이라면, 두 값 모두 13+√<span style="text-decoration:overline">168</span> ≈ 25.9615 이상이 되야 한다. |

|||

하지만 위의 식은 천체가 3개만 있다고 가정했을 때로, 천체의 수가 많아진다면 만족해야 하는 비율값 또한 높아진다. |

|||

| ⚫ | |||

{{위키낱말사전|en:Trojan asteroid|Trojan asteroid}} |

|||

* [[소행성군]] |

|||

* [[목성 트로이군]] |

* [[목성 트로이군]] |

||

* [[해왕성 트로이군]] |

* [[해왕성 트로이군]] |

||

* [[ |

* [[라그랑주 점]] |

||

| ⚫ | |||

== 각주 == |

|||

{{각주}} |

|||

== 외부 링크 == |

|||

* {{언어링크|en}} [https://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/Trojans.html 트로이 소행성군 목록] ([[소행성체 센터]]) |

|||

{{태양계}} |

|||

[[분류:트로이군 |

[[분류:트로이군]] |

||

2018년 1월 18일 (목) 20:53 판

천문학에서 트로이군(영어: trojan)은 행성이나 위성 등 어떠한 큰 천체에 대해 항상 상대적인 위치가 같은 소행성체나 위성을 말하며, 트로이군 천체들은 큰 천체의 궤도 앞뒤 60° 지점, 즉 L4와 L5 라그랑주 점에 존재한다. 구성 천체가 소행성체인 트로이군은 소행성군의 일종이다.

트로이군은 공공전 궤도를 도는 천체로, 어떤 항성과 행성이 궤도를 돌고 있다고 하면 두 천체 모두 서로의 무게중심을 돌게 되는데, 라그랑주 점에 있는 천체는 이 무게중심 방향으로 작용하는 복합적인 중력을 받게 되기 때문에 공전 주기가 행성과 같아지게 되고, 행성에서 보기에는 천체가 해당 위치에 고정되어 있는 것으로 보이게 된다. 이러한 천체를 트로이 천체라고 한다.[1]

태양계에서 가장 큰 트로이군은 목성 트로이군으로, 그리스 측(L4)과 트로이 측(L5)으로 나뉜다. 화성 트로이군이 4개, 해왕성 트로이군이 17개 발견된 데 비해 현재까지 발견된 목성 트로이군 천체는 6천 개가 넘으며, 지름이 1 km가 넘는 목성 트로이군 천체는 백만 개 이상으로 추산되고 있다. 계산 결과에 따르면, 토성에는 목성의 중력 섭동으로 인해 트로이군이 존재할 수 없다.[2] 2011년, 첫 번째 지구 트로이군 2010 TK7이 발견되었다.[3]

행성과 궤도를 공유하는 "트로이 소행성군"과 비슷하지만 다른 트로이 위성은 서로 같은 행성의 위성이면서 한 위성이 다른 위성의 라그랑주 점에 위치한 것을 말한다. 현재까지 발견된 트로이 위성은 토성계에만 존재한다. 트로이 행성이라는 개념도 존재하지만 실제로 발견되지는 않았다.

트로이 소행성군

1772년, 수학자 겸 천문학자인 조제프루이 라그랑주는 제한된 삼체 문제에 대한 해를 일직선상인 경우와 정삼각형인 경우 두 가지로 나누어 찾아냈으며,[4] 이 때 셋 중 하나의 질량이 무시할 수 있을 정도로 작을 때, 이 천체가 안정적인 상태로 궤도를 돌 수 있는 위치 다섯 곳을 라그랑주 점이라고 한다. 어떠한 천체가 이 라그랑주 점 중 L4와 L5에 들어가면 중력 작용에 의해 쉽사리 나오지 못하게 되며, 트로이 천체가 된다.

제일 먼저 발견된 트로이군 천체는 목성 트로이군으로, L4 지점의 소행성들은 "그리스 측", L5 지점은 "트로이 측"이라고 불렀다. 속한 소행성들의 명칭도 트로이 전쟁에서의 등장인물들을 그리스 측과 트로이 측으로 나눠 이름을 붙였다. 다만 617 파트로클로스와 624 헥토르는 이러한 명명 규칙이 정해지기 전에 이름을 붙여버렸기 때문에 서로 반대편에 속해 있다.[5] 천문학자들의 추산에 따르면, 목성 트로이군에 속한 소행성의 수와 소행성대에 속한 소행성의 수가 비슷할 정도로 목성 트로이군에 속한 소행성의 수가 매우 많다.[6]

이후에 해왕성, 화성, 지구,[7] 천왕성, 금성에서도 각자의 라그랑주 점에 위치한 천체들이 발견되었다.[8]

금성 트로이군

금성에서는 준위성 몇 개가 발견되었었지만 실제 트로이군은 발견되지 않고 있다가, 2013년 발견된 준위성 2013 ND15가 금성 트로이군임이 확인되었다. 다만 2013 ND15은 준위성 상태이기 때문에 궤도가 불안정해 500년 후쯤 트로이군 위치에서 벗어나리라 추정되고 있다.

지구 트로이군

2010 TK7은 최초초 발견된 지구 트로이군으로, L4에 위치한다.[9] 지구 트로이군들은 태양계 형성 초기의 원시 행성 테이아가 지구와 충돌하면서 생겨났다고 추정되고 있다.

화성 트로이군

현재까지 알려진 화성 트로이군은 5261 유레카, (101429) 1998 VF31, (311999) 2007 NS2, (121514) 1999 UJ7 4개로, L4 지점에 위치한 천체는 (121514) 1999 UJ7 뿐이다.[10][11]. 2001 DH47, 2011 SC191, 2011 UN63도 화성 트로이군으로 추정되고 있지만, 소행성체 센터에서 공인하지는 않은 상태이다.

목성 트로이군

천왕성 트로이군

2011 QF99와 2014 YX49은 천왕성 트로이군으로, 둘 모두 L4에 위치한다.[12]

해왕성 트로이군

해왕성 트로이군은 현재까지 17개가 발견되었으며,[13] 큰 천체의 수로 따지면 목성 트로이군보다 해왕성 트로이군의 수가 더 많으리라고 추정되고 있다.[14][15]

소행성 트로이군

세레스와 베스타에도 일시적으로 트로이군이 된 천체가 존재한다.[16]

트로이군의 형성

트로이 소행성군의 형성에 관해서는 두 가지 이론이 있는데, 첫 번째는 트로이군이 태양계 형성 초기에 목성 등 행성 근처에서 형성되어 행성 형성이 끝나기 전에 라그랑주 점에 진입했다는 것으로, 태양계 형성 초기에는 만 년 만에 질량이 10배 정도 불어날 정도로 원시 행성계 원반이 두꺼웠고, 따라서 중력이 급속도로 커져 소행성체가 대량으로 포획되었다는 이론이다. 이 이론을 기반으로 시뮬레이션을 진행한 결과, 토성에 트로이군이 존재하지 못한다는 것 또한 설명할 수 있었다.[17][18][19] 하지만 이 이론에는 두 가지 문제점이 있는데, 이론상 예측되는 트로이군의 수는 현재 관측된 수의 4배가 넘고, 트로이군 천체들의 궤도 경사가 이론에서의 예측값보다 훨씬 높다.[20]

두 번째 이론은 니스 모델을 기반으로 하며, 태양계 형성 5 ~ 6억 년 후쯤 행성이 이동할 때 카이퍼 대의 천체들이 대량으로 태양계 안쪽으로 들어왔으며, 이 천체들 중 일부가 현재의 트로이군을 형성한다고 추정한다. 또한 이러한 현상이 있었다면, 기존에 존재했던 트로이군 또한 불안정해졌을 것이다.[21][22]

목성과 토성이 일으키는 궤도 공명이 앞으로 어떻게 될지 알 수 없기 때문에, 트로이군의 미래는 아직도 불명확하다.[23] 시뮬레이션 결과 현재까지 트로이군 소행성 중 17%가 트로이군을 이탈했으며, 앞으로도 충돌 등에 의해 트로이군 수는 계속 감소하리라고 추정된다.[24] 트로이군에서 이탈한 소행성들은 행성에 포획되면 일시적으로 위성이 되거나, 태양에 가깝게 접근하면 단주기 혜성이 될 것이다. 현재 지름 1 km가 넘는 트로이군 천체 약 200개가 태양계를 떠돌아 다니고 있다고 추정되지만, 지구와 만날 가능성은 매우 낮다.[25]

트로이 위성

트로이 위성은 트로이 소행성군의 개념에서 항성이 행성이 되고, 행성이 위성이 된 상태로, 한 위성의 라그랑주 점에 다른 위성이 위치하고 있는 상태를 말한다. 현재까지 토성의 위성인 테티스와 디오네에서만 트로이 위성이 발견되었다.

트로이 행성

트로이 행성은 이론 상의 개념으로, 행성의 라그랑주 점에 위치한 다른 행성을 말한다. 현재까지 실제로 발견된 트로이 행성은 없으며, 한 때 케플러-223과 케플러-91b에 실제로 존재할 가능성이 제기되었지만 최종적으로 사실이 아님이 확인되었다.[26] 태양계 형성 초기의 원시 행성 테이아는 한 때 지구의 트로이 행성이었을 것이다.

안정성

트로이군이 안정적으로 유지될 수 있는가의 여부는 트로이군에 가해지는 섭동이 얼마나 센가에 따라 결정된다. 예를 들어, 한 항성에 질량이 목성 정도 되는 행성이 돌고 있다고 한다면, 2번째 행성의 트로이군은 행성의 질량이 지구만할 때보다 명왕성만할 때 더 안정적이 된다.

경험적으로 트로이군은 m1 > 100m2 > 10,000m3 (m1, m2, m3는 각각 항성, 행성, 트로이군 천체의 질량)을 만족할 때 안정적이 된다.

좀 더 일반화하면, 천체들이 각각 원형 궤도를 도는 삼체계에서, 트로이군 천체들이 안정된 상태가 되기 위해서는 27(m1m2 + m2m3 + m3m1) < (m1 + m2 + m3)2를 만족해야 한다. 따라서 만약 트로이군 천체들이 주로 먼지라서 m3→0이 된다면, m1m2의 하한값은25+√6212≈ 24.9599이다. 또한 항성의 질량이 매우 커 m1→+∞이라면, 뉴턴의 중력 법칙에 따라 나머지 천체들에 상관 없이 무조건 안정한 상태가 된다. 마지막으로, m1m2 = m2m3이라면, 두 값 모두 13+√168 ≈ 25.9615 이상이 되야 한다.

하지만 위의 식은 천체가 3개만 있다고 가정했을 때로, 천체의 수가 많아진다면 만족해야 하는 비율값 또한 높아진다.

같이 보기

각주

- ↑ Robutel, Philippe; Souchay, Jean (2010). 〈An introduction to the dynamics of trojan asteroids〉. Dvorak, Rudolf; Souchay, Jean. 《Dynamics of Small Solar System Bodies and Exoplanets》. Lecture Notes in Physics 790. Springer. 197쪽. ISBN 3-642-04457-3.

- ↑ Sheppard, Scott S.; Trujillo, Chadwick A. (2006년 6월). “A Thick Cloud of Neptune Trojans and their Colors” (PDF). 《Science》 313 (5786): 511–514. Bibcode:2006Sci...313..511S. doi:10.1126/science.1127173. PMID 16778021. 2008년 2월 26일에 확인함.

- ↑ “NASA's WISE Mission Finds First Trojan Asteroid Sharing Earth's Orbit”. 《NASA》. 2011년 7월 27일.

- ↑ 조제프루이 라그랑주 (1772). “Essai sur le Problème des Trois Corps” [삼체 문제에 대한 에세이] (PDF) (프랑스어).

- ↑ Wright, Alison (2011년 8월 1일). “Planetary science: The Trojan is out there”. 《Nature Physics》 7 (8): 592. Bibcode:2011NatPh...7..592W. doi:10.1038/nphys2061. 2011년 8월 12일에 확인함.

- ↑ Yoshida, Fumi; Nakamura, Tsuko (2005). “Size distribution of faint L4 Trojan asteroids”. 《The Astronomical Journal》 130 (6): 2900–11. Bibcode:2005AJ....130.2900Y. doi:10.1086/497571.

- ↑ Connors, Martin; Wiegert, Paul; Veillet, Christian (2011년 7월 27일). “Earth's Trojan asteroid”. 《Nature》 475 (7357): 481–483. Bibcode:2011Natur.475..481C. doi:10.1038/nature10233. PMID 21796207. 2011년 7월 27일에 확인함.

- ↑ Whiteley, Robert J.; Tholen, David J. (1998년 11월). “A CCD Search for Lagrangian Asteroids of the Earth–Sun System”. 《Icarus》 136 (1): 154–167.

- ↑ Choi, Charles Q. (2011년 7월 27일). “First Asteroid Companion of Earth Discovered at Last”. Space.com. 2011년 7월 27일에 확인함.

- ↑ “List Of Martian Trojans”. 《Minor Planet Center》. 2015년 7월 3일에 확인함.

- ↑ de la Fuente Marcos, C.; de la Fuente Marcos, R. (2013년 5월 15일). “Three new stable L5 Mars Trojans”. Letters. 《Monthly Notices of the Royal Astronomical Society》 432 (1): 31-35. arXiv:1303.0124. doi:10.1093/mnrasl/slt028.

- ↑ de la Fuente Marcos, Carlos; de la Fuente Marcos, Raúl (2017년 5월 21일). “Asteroid 2014 YX49: a large transient Trojan of Uranus”. 《Monthly Notices of the Royal Astronomical Society》 467 (2): 1561–1568. arXiv:1701.05541. Bibcode:2017arXiv170105541D. doi:10.1093/mnras/stx197.

- ↑ “List of Neptune Trojans”. 《Minor Planet Center》. 2017년 3월 11일에 확인함.

- ↑ Chiang, Eugene I.; Lithwick, Yoram (2005년 7월 20일). “Neptune Trojans as a Testbed for Planet Formation”. 《The Astrophysical Journal》 628 (1): 520–532. arXiv:astro-ph/0502276. doi:10.1086/430825.

- ↑ Powell, David (2007년 1월 30일). “Neptune May Have Thousands of Escorts”. 《Space.com》. 2007년 3월 8일에 확인함.

- ↑ Christou, Apostolos A.; Wiegert, Paul (2012년 1월). “A population of main belt asteroids co-orbiting with Ceres and Vesta” (PDF). 《Icarus》 217 (1): 27-42. arXiv:1110.4810. doi:10.1016/j.icarus.2011.10.016.

- ↑ Marzari, F.; Scholl, H. (1998). “The growth of Jupiter and Saturn and the capture of Trojans”. 《Astronomy and Astrophysics》 339: 278-285. Bibcode:1998A&A...339..278M.

- ↑ Marzari, F.; Scholl, H. (1998년 1월). “Capture of Trojans by a Growing Proto-Jupiter”. 《Icarus》 138 (1): 41-51. doi:10.1006/icar.1997.5841.

- ↑ Heather J. Fleming; Douglas P. Hamilton (1996년 6월 16일). “On the origin of the Trojan asteroids: Effects of Jupiter’s mass accretion and radial migration”. 《Icarus》 (Astronomy Department, University of Maryland) 148 (2): 479-493. doi:10.1006/icar.2000.6523.

- ↑ Marzari, F.; Scholl, H.; Murray, C; Lagerkvist, C. (2002). “Origin and Evolution of Trojan Asteroids” (PDF). 《Asteroids III》: 725-738. 2009년 12월 18일에 확인함.

- ↑ Levison, H.F.; Morbidelli, Alessandro; Van Laerhoven, Christa; Gomes, Rodney; Tsiganis, Kleomenis (2008년 7월). “Origin of the structure of the Kuiper belt during a dynamical instability in the orbits of Uranus and Neptune”. 《Icarus》 196 (1): 258-273. doi:10.1016/j.icarus.2007.11.035. 2018년 1월 14일에 확인함.

- ↑ Morbidelli, A.; Levison, H.F.; Tsiganis, K.; Gomes R. (2005). “Chaotic capture of Jupiter's Trojan asteroids in the early Solar System” (PDF). 《Icarus》 435 (7041): 462-465. doi:10.1038/nature03540. 2009년 12월 19일에 확인함.

- ↑ Robutel, P.; Gabern, F.; Jorba, A. (2005). “The Observed Trojans and the Global Dynamics Around The Lagrangian Points of the Sun–Jupiter System” (PDF). 《Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy》 92 (1-3): 53-69. doi:10.1007/s10569-004-5976-y.

|보존url=은|보존날짜=를 필요로 함 (도움말)에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2009년 7월 31일에 확인함. - ↑ Tsiganis, K.; Varvoglis, H.; Dvorak, R. (2005). “Chaotic Diffusion And Effective Stability of Jupiter Trojans”. 《Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy》 92 (1-3): 71-87. doi:10.1007/s10569-004-3975-7.

- ↑ Levison, H.F.; Shoemaker, E.M.; Shoemaker, C.S. (1997). “Dynamical evolution of Jupiter's Trojan asteroids”. 《Nature》 385 (6611): 42-44. doi:10.1038/385042a0.

- ↑ “Two planets found sharing one orbit”. 《New Scientist》. 2011년 2월 24일.

외부 링크

- (영어) 트로이 소행성군 목록 (소행성체 센터)