킬린시아

|

| |

|---|---|

| 화석 범위: 캄브리아기 중기 | |

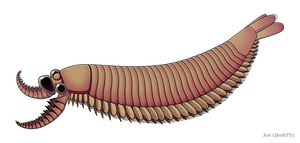

'세 눈' 가설에 따른 복원도 | |

| 생물 분류ℹ️ | |

| 계: | 동물계 |

| 문: | 절지동물문 |

| 속: | †킬린시아속 |

| 종: | †킬린시아 장이 |

| 학명 | |

| Kylinxia zhangii | |

| Zeng et al., 2020 | |

킬린시아는 2020년에 논문으로 발표된 멸종한 절지동물의 한 속이다. 남중국 지역에 위치하는 위안산층(마오치안산 혈암층)에서 발견한 화석 표본 여섯 가지가 눈문에 저술되었다. 이 여섯 개의 표본은 한 종으로 통합되어 '킬린시아 장이'(Kylinxia zhangi)라는 생물 학명을 받았다.[1] 5억 1800만 년 전까지 거슬러 가 보면 이 화석은 캄브리아기에 속하는 것을 알게 된다.[2] 한 기자회견에서 2020년 11월 4일 발견에 따른 발표가 있었다. 남경지질고생물연구소(南京地質古生物硏究所) 소속의 정 한(曾晗증함) 연구원이 밝힌 것에 따르면, 이 동물은 아노말로카리스와 진정절지동물 사이의 진화 간극을 메우고 절지동물의 기원에 핵심적인 '잃어버린 연결고리'를 형성하고,[3] 다윈의 진화론에서 이미 예견된 바가 있다고 하였다.[4] 같은 날, 앞 내용의 논문이 네이처 지에 수록되었다.[1]

발견[편집]

킬린시아는 2019년 남중국 윈난성에 위치하는 위안산 지층의 마오티산 혈암층 사이에서 발견한 것으로서, 중국과학원(中国科学院) 산하 남경지질고생물연구소 소속의 정 한, 자오 팡천(赵方臣조방신), 황 디빙 이 세 사람은 앞 내용에서 언급한 논문과 분류명을 2020년에 네이처 지에 기고하였다. 그들은 잘 보존된 완벽한 표본 6점을 발굴하였다. 모식표본 전부 남경지질고생물연구소에서 보관 중에 있으며 추가 발굴 표본은 잉량 암석자연사박물관에서 관리 중에 있다.[1]

이름 뜻[편집]

속명인 킬린시아(Kylinxia)의 뜻은 절지동물의 여러 특징이 섞였다는 것에서 왔는데, 속명의 접두어인 'kylin-'의 경우 동아시아의 전설 속 영수 중 하나인 '기린'에서 따온 것이다. 접미어인 '-xia'의 경우 한자로 '하'라고 부르며 이는 '새우'를 뜻한다. 중국을 포함, 동아시아권에서 새우를 부를 때에 쓰이는 한자 단어이다. 다시 말해, '기린새우'라 부를 수 있는 것이다. 종명인 '장이'(zhangii)에서 'zhang'은 추가표본에 기여를 해준 장 예휘의 성을 붙인 것이다.[1][2]

생김새[편집]

분홍색: 가운뎃눈, 청색: 옆눈

A: 커다란 옆눈 한 쌍, 작은 가운뎃눈 3개 (Zeng et al. (2020) 이후)[1]

B: 작은 옆눈 2쌍, 단일형 가운뎃눈 (Moysiuk and Caron (2022) 이후)[5]

C: 작은 옆눈 1쌍, 단일형 큰 가운뎃눈, 옆눈 사이에는 후방 경판이 존재, (O’Flynn et al. (2023) 이후)[6]

킬린시아는 조그마한 새우를 닮은 절지동물이다. 몸길이는 약 5cm에 달하며 몸의 가장 넓은 부분의 폭이 약 1.2cm이다.[1] 몸통은 세 영역으로 세분화되었다. 주로 머리와 몸통, 그리고 배끝마디(pygidium)로 구성해 있다.[1][7] 킬린시아는 오파비니아(눈), 라디오돈트목(전방 부속지), 대협류(Megacheira)(몸통)에게서 볼 수 있는 특징적인 여러 형질들이 섞여있는 모습을 갖추고 있다.[1]

킬린시아의 머리를 메가케이라의 하이코우카리스의 것과 버금가는 둥근 뺨 모서리로 유합된 각판이 덮고 있다.[8][1] 처음에는 초기 절지동물이라는 이야기도 있는 오파비니아와 비슷하게[9][10] 머리에 눈자루가 달린 5개의 눈을 가지고 있었다는 설이 제시되기도 하였다.[1] 그러나 2023년 이후의 연구에서는 3개의 눈만을 가지고 있으며 단 하나의 가운뎃눈과 2개의 옆눈이 있었음을 밝혔다.[6] 오파비니아의 융합된 주둥이와 달리[11] 머리 부분에는 대협류의 손 모양 거대 부속지를 닮은 부속지가 있는데, 각각 끝 부분과 쌍을 이루는 톱니 모양의 돌기를 가진, 융합되지 않은 16마디의 전방 부속지 한 쌍으로 구성해 있다. 이런 부분에 있어서는 아노말로카리스와 람스코엘디아(Ramskoeldia) 등의 라디오돈트목에서 보이는 점들(돌기 등)[12][1]과 유사하다.[2] 하지만 라디오돈트목과는 달리 전방 부속지는 위쪽 방향으로 맞대고 있으며 바깥 가시가 부족하거나 결여되어 있는데, 이 부분은 메가케이라의 대협각(great appendages)이 공유하는 형질이다.[8][1]

다체절화한 메가케이라처럼 카일린시아의 몸통은 몸길이의 대부분을 차지하며, 각각 한 쌍의 부속지에 해당하는 최대 26개의 분할된 체절(배판背板)[1]로 구성되어 있다.킬린시아의 몸통은 다체절화한 메가케이라와 비슷하게 몸뚱이 전체의 다수를 차지하며 총 26마디 이상으로 분할되어 있다.[6] 구후 부속지 안쪽에 있는 머리 근처의 부속지 4쌍은 머리와 앞쪽의 몸통마디 2개에서 발생한 작은 지느러미 모양의 구조물로 생각되며,[1] 2023년 이후 연구에서는 이들이 이분지이고 모두 머리에서 발생한 것으로 간주된다.[6] 나머지 부속지는 전부 이분지형이고 내분지는 걷는다리에 최소 7마디로 이루어져 있으며, 외분지는 달걀 모양에 가깝고 가장자리에 박막(薄膜)이 형성되어 있다.[1] 배끝은 삼각 구조로 되어 있으며 최소 부속지 5쌍이 차지해 있고 3개의 꼬리지느러미가 그 끝에 달려 있는데, 이것은 히메노카리스목 과 후시안후이드 같은 캄브리아기 절지동물에게서 볼 수 있는 특징이다.[13]

분류[편집]

킬린시아는 보통은 중각류(Deuteropoda)의 극초기 구성원에 놓아둔다. 가장 밀접하다 여겨지는 속은 펑정기아(Fengzhengia)인 것으로 여기고 있다.[6]

같이 보기[편집]

각주[편집]

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하 거 Zeng, Han; Zhao, Fangchen; Niu, Kecheng; Zhu, Maoyan; Huang, Diying (2020). “An early Cambrian euarthropod with radiodont-like raptorial appendages”. 《Nature》 (영어) 588 (7836): 101–105. Bibcode:2020Natur.588..101Z. doi:10.1038/s41586-020-2883-7. PMID 33149303. S2CID 226248177.

- ↑ 가 나 다 Weisberger, Mindy (2020년 11월 5일). “500 million-year-old creature with mashup of bizarre features could be arthropod 'missing link'”. 《livescience.com》 (영어). 2023년 12월 17일에 확인함.

- ↑ “Five-eyed fossil shrimp could be 'missing link' in arthropod evolution”. 《The Japan Times》 (미국 영어). 2020년 11월 5일. 2020년 11월 4일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ “Five eyes and quite a story to tell”. 《Cosmos Magazine》 (오스트레일리아 영어). 2020년 11월 4일. 2023년 11월 8일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ Moysiuk, Joseph; Caron, Jean-Bernard (2022년 8월 8일). “A three-eyed radiodont with fossilized neuroanatomy informs the origin of the arthropod head and segmentation”. 《Current Biology》 32 (15): 3302–3316.e2. doi:10.1016/j.cub.2022.06.027. ISSN 0960-9822.

- ↑ 가 나 다 라 마 O’Flynn, Robert J.; Liu, Yu; Hou, Xianguang; Mai, Huijuan; Yu, Mengxiao; Zhuang, Songling; Williams, Mark; Guo, Jin; Edgecombe, Gregory D. (2023년 8월). “The early Cambrian Kylinxia zhangi and evolution of the arthropod head”. 《Current Biology》 33 (18): 4006–4013.e2. doi:10.1016/j.cub.2023.08.022. ISSN 0960-9822.

- ↑ de Lazaro, Enrico (2020년 11월 6일). “Cambrian Shrimp-Like Arthropod Had Five Eyes”. 《Sci-News.com》 (미국 영어). 2023년 11월 8일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ 가 나 Chen, Junyuan; Waloszek, Dieter; Maas, Andreas (2004). “A new 'great-appendage' arthropod from the Lower Cambrian of China and homology of chelicerate chelicerae and raptorial antero-ventral appendages”. 《Lethaia》 (영어) 37 (1): 3–20. doi:10.1080/00241160410004764.

- ↑ Bergström, J. (1986). “Opabinia and Anomalocaris, unique Cambrian arthropods”. 《Lethaia》 19 (3): 241–246. doi:10.1111/j.1502-3931.1986.tb00738.x.

- ↑ Briggs, Derek E. G. (2015). “Extraordinary fossils reveal the nature of Cambrian life: a commentary on Whittington (1975) 'The enigmatic animal Opabinia regalis, Middle Cambrian, Burgess Shale, British Columbia'”. 《Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences》 370 (1666). doi:10.1098/rstb.2014.0313. PMC 4360120. PMID 25750235.

- ↑ Chipman, Ariel D. (2015년 12월 18일). “An embryological perspective on the early arthropod fossil record”. 《BMC Evolutionary Biology》 15 (1): 285. doi:10.1186/s12862-015-0566-z. ISSN 1471-2148. PMC 4683962. PMID 26678148.

- ↑ Cong, Pei-Yun; Edgecombe, Gregory D.; Daley, Allison C.; Guo, Jin; Pates, Stephen; Hou, Xian-Guang (2018). Zhang, Xi-Guang, 편집. “New radiodonts with gnathobase-like structures from the Cambrian Chengjiang biota and implications for the systematics of Radiodonta”. 《Papers in Palaeontology》 (영어) 4 (4): 605–621. doi:10.1002/spp2.1219. S2CID 90258934.

- ↑ Legg, David A.; Vannier, Jean (2013). “The affinities of the cosmopolitan arthropod Isoxys and its implications for the origin of arthropods”. 《Lethaia》 (영어) 46 (4): 540–550. doi:10.1111/let.12032.