겉보기등급

겉보기등급(영어: Apparent magnitude) 또는 실시등급(實視等級)은 별의 밝기를 측정하는 단위이다. 천문학자 히파르코스가 눈으로 보았을 때 가장 밝은 별을 1등급, 가장 어두운 별을 6등급으로 해서 구분한 것이 시초이다. 그리고 19세기에 이르러 영국의 노먼 포그슨이 빛 측정장치를 이용하여 1등급 별의 밝기는 6등급 별의 밝기의 약 100배임을 밝혀냈다. 이를 근거로 현대 천문학에서는 6등급을 1등급보다 100배 어두운 별로 정의한다. 즉, 1등급 별보다 2등급 별은 1001/5 = 약 2.512배 어둡다.

절대등급은 항성의 본래의 밝기이며, 지구로부터 10파섹(약 32.6광년)의 거리에 두었다고 가정했을 때의 밝기이다. 겉보기등급이 가장 높은 천체는 태양인데, 태양의 경우 절대등급은 4.8등급이고, 겉보기등급은 -26.8등급이다.[1]

안시등급(眼視等級)은 맨 눈으로 보았을 때의 등급이며, 겉보기등급은 맨 눈, 망원경, 사진건판, 액티브 픽셀 센서, 전하결합소자 등을 포함하여 보았을 때 등급이다.[2]

식[편집]

| 안시 유무[3] | 겉보기 등급 | 베가와 밝기 비교 |

밤에 겉보기등급보다 밝은 별 개수[4] |

|---|---|---|---|

| 예 | −1.0 | 251% | 1 (시리우스) |

| 0.0 | 100% | 4 (시리우스, 카노푸스, 센타우루스자리 알파, 아크투루스) | |

| 1.0 | 40% | 15 | |

| 2.0 | 16% | 48 | |

| 3.0 | 6.3% | 171 | |

| 4.0 | 2.5% | 513 | |

| 5.0 | 1.0% | 1602 | |

| 6.0 | 0.4% | 4800 | |

| 6.5 | 0.25% | 9100[5] | |

| 아니오 | 7.0 | 0.16% | 14000 |

| 8.0 | 0.063% | 42000 | |

| 9.0 | 0.025% | 121000 | |

| 10.0 | 0.010% | 340000 |

겉보기등급과 절대등급[편집]

지구로부터 파섹의 거리에 있는 천체의 겉보기 등급 와 절대등급 의 사이에는

의 관계가 있다.[6]

두 별의 밝기 차이[편집]

두 별의 밝기 차이에는

의 관계가 있다. 이 식을 상용로그로 바꾼 다면,

로 나타낼 수 있다. 식을 정리하면

로 나타낼 수 있다.

예시: 태양과 달[편집]

| 망원경 구경 (mm) |

한계등급 |

|---|---|

| 35 | 11.3 |

| 60 | 12.3 |

| 102 | 13.3 |

| 152 | 14.1 |

| 203 | 14.7 |

| 305 | 15.4 |

| 406 | 15.7 |

| 508 | 16.4 |

태양은 보름달의 밝기의 몇 배 밝은 것인가?

태양(밝은 천체)의 겉보기 등급은 −26.74이다. 보름달(어두운 천체)의 평균 등급은 −12.74이다.

밝기 차이

밝기 양

태양은 보름달 보다 400000배 밝다.

겉보기등급 표[편집]

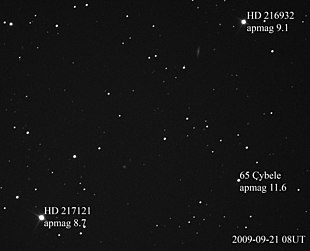

나열된 규모 중 일부는 근사치다. 망원경 감도는 노출 시간, 빛의 통과 대역, 산란 및 대기광으로 인한 간섭광에 따라 달라진다.

| 밝기 | 천체 | 기준점 | 비고 |

|---|---|---|---|

| −67.57 | 감마선 폭발 GRB 080319B | 1 AU | 지구에서 볼 때 태양보다 2경 배 이상 밝을 것이다. |

| −41.39 | 백조자리 OB2-12 | 1 AU | |

| −40.67 | M33-013406.63 | 1 AU | |

| –40.17 | 용골자리 에타 A | 1 AU | |

| −40.07 | 전갈자리 제타1 | 1 AU | |

| −39.66 | R136a1 | 1 AU | |

| –39.47 | 백조자리 P | 1 AU | |

| −38.00 | 리겔 | 1 AU | 35 ° 시지름의 커다랗고 밝은 청색의 원반으로 보일 것이다. |

| −30.30 | 시리우스 A | 1 AU | |

| −29.30 | 태양 | 근일점의 수성 | |

| −27.40 | 태양 | 근일점의 금성 | |

| −26.74 | 태양 | 지구[8] | 보름달 보다 400,000배 밝다. |

| −25.60 | 태양 | 원일점의 화성 | |

| −25.00 | 일반적인 눈에 약간의 통증을 일으키는 최소 밝기. | ||

| −23.00 | 태양 | 원일점의 목성 | |

| −21.70 | 태양 | 원일점의 토성 | |

| −20.20 | 태양 | 원일점의 천왕성 | |

| −19.30 | 태양 | 해왕성 | |

| −18.20 | 태양 | 원일점의 명왕성 | |

| −17.70 | 지구 | 달 | 달에서 지구조를 볼 때[9] |

| −16.70 | 태양 | 원일점의 에리스 | |

| −14.2 | 1 럭스의 밝기[10][11] | ||

| −12.90 | 보름달 | 근일점의 지구 | 근지점+근일점 보름달의 최대 밝기 (평균 거리 등급은 −12.74다.[12] 시라이거 효과를 포함한다면, 등급이 0.18 더 밝아질것이다.) |

| −12.40 | 베텔게우스 | 지구[13] | 초신성 폭발 시 |

| −11.20 | 태양 | 원일점의 90377 세드나 | |

| −10 | 이케야-세키 혜성 | 지구 | 지난 1천 년간 가장 밝은 크로이츠 혜성군에 속한다. (1965년)[14] |

| −9.50 | 이리듐 인공위성 플레어 | 지구 | 최대 밝기 |

| −9 ~ −10 | 포보스 | 화성 | 최대 밝기 |

| −7.50 | 초신성 1006 | 지구 | 역사에 기록된 가장 밝은 초신성 폭발 사건. (7200 광년의 거리)[15] |

| −6.80 | 센타우루스자리 알파 A | 센타우루스자리 프록시마 b | [16] |

| −6.50 | 밤하늘의 전체 통합 등급 | 지구 | |

| −6.00 | 초신성 1054 | 지구 | 6500 광년의 거리[17] |

| −5.9 | 국제우주정거장 | 근지점의 지구 | 완전히 태양에 의해 반사 될 경우[18] |

| −4.92 | 금성 | 지구 | 초승달 모양의 금성일 경우 (최대 밝기)[19] |

| −4.14 | 금성 | 지구 | 평균 밝기[19] |

| −4.00 | 낮 시간 중 맨눈으로 간신히 보이는 별 | ||

| −3.99 | 아다라 | 지구 | 역사상 가장 밝은 별인 약 470만 년 전 최대 밝기. 앞으로 500만 년안에 더 밝은 별은 지구 근처에 나타나지 않을 것이다. (지구와 34광년 거리) |

| −2.98 | 금성 | 지구 | 합 일 경우, 최소 밝기[19] |

| −2.94 | 목성 | 지구 | 최대 밝기[19] |

| −2.94 | 화성 | 지구 | 최대 밝기[19] |

| −2.50 | 태양이 지평선보다 10 ° 아래에 있을 때 육안으로 보이는 희미한 천체 | ||

| −2.50 | 신월 | 지구 | 최소 밝기 |

| −2.48 | 수성 | 지구 | 외합 일 경우, 최대 밝기[19] |

| −2.20 | 목성 | 지구 | 평균 밝기[19] |

| −1.66 | 목성 | 지구 | 최소 밝기[19] |

| −1.47 | 시리우스 | 지구 | 가시광선으로 본 태양을 제외하고 가장 밝은 별.[20] |

| −0.83 | 용골자리 에타 | 지구 | 1843년 3월 11일, 14일 당시 |

| −0.72 | 카노푸스 | 지구 | 두번째로 밝은 별.[21] |

| −0.55 | 토성 | 지구 | 고리가 전부 펼쳐지고, 충과 근일점의 최대 밝기 (2003년) |

| −0.3 | 핼리 혜성 | 지구 | 2061년 근접할 시, 예측 |

| −0.27 | 센타우루스자리 알파 AB | 지구 | 항성계이며, 전체 밝기 (세번째로 밝은 별) |

| −0.04 | 아크투루스 | 지구 | 네번째로 밝은 별[22] |

| −0.01 | 센타우루스자리 알파 A | 지구 | 망원경으로 봤을 경우, 네번째로 밝은 개개의 별 |

| +0.03 | 베가 | 지구 | 밝기의 기준[23] |

| +0.23 | 수성 | 지구 | 평균 밝기[19] |

| +0.46 | 토성 | 지구 | 평균 밝기[19] |

| +0.46 | 태양 | 센타우루스자리 알파 | |

| +0.71 | 화성 | 지구 | 평균 밝기[19] |

| +0.90 | 달 | 화성 | 최대 밝기 |

| 1.17 | 토성 | 지구 | 최소 밝기[19] |

| 1.33 | 센타우루스자리 알파 B | 지구 | |

| 1.86 | 화성 | 지구 | 최소 밝기[19] |

| 1.98 | 폴라리스 | 지구 | 평균 밝기[24] |

| 3.03 | 초신성 1987A | 지구 | |

| 3 ~ 4 | 육안으로 도시 인근에서 간신히 보이는 별 | ||

| 3.44 | 안드로메다 은하 | 지구 | M31[25] |

| 4 | 오리온 성운 | 지구 | M42 |

| 4.38 | 가니메데 | 지구 | 최대 밝기[26] |

| 4.50 | 메시에 41 | 지구 | [27] |

| 4.5 | 궁수자리 왜소타원은하 | 지구 | 최대 밝기 |

| 5.20 | 4 베스타 | 지구 | 최대 밝기 |

| 5.38 | 천왕성 | 지구 | 최대 밝기[19] |

| 5.68 | 천왕성 | 지구 | 평균 밝기[19] |

| 5.72 | 삼각형자리 은하 | 지구 | 광공해가 없는 매우 어두운 하늘 일 경우 볼 수 있다.[28][29] |

| 5.8 | 감마선 폭발 GRB 080319B | 지구 | 2008년 3월 19일의 최대 밝기, 75억 광년 거리 (the "Clarke Event") |

| 6.03 | 천왕성 | 지구 | 최소 밝기[19] |

| 6.49 | 2 팔라스 | 지구 | 최대 밝기 |

| 6.50 | 매우 좋은 환경에서 평균적으로 맨 눈의 관찰자가 볼 수 있는 별의 한계. 6.5등급까지 약 9,500개의 별이 있다.[3] | ||

| 6.64 | 세레스 | 지구 | 최대 밝기 |

| 6.75 | 7 이리스 | 지구 | 최대 밝기 |

| 6.90 | 보데 은하 | 지구 | 육안으로 볼 수 있는 극한의 한계와 보틀 등급의 한계다.[30] |

| 7.25 | 수성 | 지구 | 최소 밝기[19] |

| 7.67 | 해왕성 | 지구 | 최대 밝기[19] |

| 7.78 | 해왕성 | 지구 | 평균 밝기[19] |

| 8.00 | 해왕성 | 지구 | 최소 밝기[19] |

| 8 | 육안으로 볼 수 있는 극한의 한계 등급, 보틀 등급의 1급, 완전 검은 하늘의 지구[31] | ||

| 8.10 | 타이탄 | 지구 | 최대 밝기[32][33], 평균 충 등급은 8.4다[34] |

| 8.29 | 방패자리 UY | 지구 | 최대 밝기, 반지름의 가장 큰 별로 알려짐 |

| 8.94 | 10 히기에이아 | 지구 | 최대 밝기[35] |

| 9.50 | 일반적인 조건에서 보통의 7 × 50 쌍안경을 사용하여 보이는 가장 희미한 천체[36] | ||

| 10.20 | 이아페투스 | 지구 | 최대 밝기[33], (토성의 서쪽의 있을 때 가장 밝다.) |

| 11.05 | 센타우루스자리 프록시마 | 지구 | 두번째로 가까운 별 |

| 11.8 | 포보스 | 지구 | 최대 밝기, 화성의 위성 |

| 12.23 | R136a1 | 지구 | 가장 밝은 별과 무거운 별로 알려짐 |

| 12.89 | 데이모스 | 지구 | 최대 밝기, 화성의 위성 |

| 12.91 | 퀘이사 3C 273 | 지구 | 밝은 퀘이사 |

| 13.42 | 트리톤 | 지구 | 최대 밝기[34] |

| 13.65 | 명왕성 | 지구 | 최대 밝기[37], 6.5등급보다 725배 희미하다 |

| 13.9 | 티타니아 | 지구 | 가장 뜨거운 별 |

| 14.1 | WR 102 | 지구 | 최대 밝기, 천왕성에서 가장 밝은 위성 |

| 15.40 | 2060 키론 | 지구 | 최대 밝기[38] |

| 15.55 | 카론 | 지구 | 최대 밝기 |

| 16.80 | 마케마케 | 지구 | 현재 충 밝기[39] |

| 17.27 | 하우메아 | 지구 | 현재 충 밝기[40] |

| 18.70 | 에리스 | 지구 | 현재 충 밝기 |

| 19.5 | 카탈리나 천체 탐사 0.7미터 망원경을 30초간 노출하여 볼 수 있는 가장 희미한 천체[41], 소행성 지상충돌 최종 경보 시스템의 대략적인 극한의 등급이다. | ||

| 20.70 | 칼리로에 | 지구 | 목성의 ~ 8km 작은 위성[34] |

| 22.00 | CCD 검출기를 사용하여 24 인치 (600mm) 리치-크레티앙 망원경으로 가시광선을 볼 수 있는 가장 희미한 천체. 그 천체는 30분을 (각각 300 초에 6 개의 서브 프레임으로) 누적한 사진이다.[42] | ||

| 22.8 | 루만 16 | 지구 | 가장 가까운 갈색왜성 (루만 16A=23.25, 루만 16B=24.07)[43] |

| 22.91 | 히드라 | 지구 | 최대 밝기 |

| 23.38 | 닉스 | 지구 | 최대 밝기 |

| 24.00 | 판-스타스 1.8미터 망원경을 60초간 노출하여 볼 수 있는 가장 희미한 천체[44] | ||

| 25.00 | 펜리르 | 지구 | 토성의 ~ 4km 작은 위성[45] |

| 25.3 | TNO 2018 AG37 | 지구 | 태양계 안에서 태양을 기준으로 가장 멀리 알려져 있는 관측 가능 천체, 132 AU 거리 |

| 26.2 | TNO 2015 TH367 | 지구 | 태양계 안에서 태양을 기준으로 90 AU에 있는 천체, 맨 눈으로 보는 것보다 7500만 배 희미하다. |

| 27.70 | 스바루 망원경같이 8 미터 지름의 지상 망원경과 10시간 노출하여 볼 수 있는 가장 희미한 천체[46] | ||

| 28.20 | 핼리 혜성 | 지구 | 태양으로부터 28 AU 거리, 2003년[47] |

| 28.4 | 소행성 2003 BH91 | 지구 | 2003년에 허블 우주망원경이 발견한 카이퍼 대 ≈15 킬로미터의 가장 희미한 소행성 |

| 29.4 | JADES-GS-z13-0 | 지구 | 제임스 웹 우주망원경이 발견함. 가장 멀리 발견된 물체 중 하나.[48] |

| 31.50 | 허블 우주망원경의 10년 동안 수집 되고, 총 23일 노출하여 얻은 허블 익스트림 딥 필드를 통해 가시광선으로 본 가장 희미한 천체[49] | ||

| 34 | 제임스 웹 우주망원경의 가시광선으로 본 가장 희미한 천체[50] | ||

| 35.00 | 이름 미정의 소행성 | 지구 | 가장 희미한 소행성으로 예상, 2009년에 허블 우주망원경이 발견한 카이퍼 벨트의 950 미터의 엄폐한 소행성[51] |

| 35.00 | LBV 1806-20 | 지구 | 이 별과 지구 사이 우주 공간에 있는 성간매질이 가시광선을 차단하기 때문에 등급이 낮다. |

같이 보기[편집]

각주[편집]

- ↑ Matthew, Templeton (2011년 10월 21일). “Magnitudes: Measuring the Brightness of Stars”. American Association of Variable Stars (AAVSO). 2019년 5월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2019년 5월 19일에 확인함.

- ↑ MacRobert, A. (2006년 8월 1일). “The Stellar Magnitude System”. 《Sky and Telescope》. 2019년 5월 21일에 확인함.

- ↑ 가 나 “Vmag<6.5”. SIMBAD Astronomical Database. 2010년 6월 25일에 확인함.

- ↑ “Magnitude”. National Solar Observatory—Sacramento Peak. 2008년 2월 6일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2006년 8월 23일에 확인함.

- ↑ 밝은 별 목록

- ↑ 김대규; 김성진; 문연호; 박정일; 배미정; 이진우; 최승규; 한인옥 (2011). 《HIGH TOP 고등학교 과학》 1판. 두산동아. 8쪽.

- ↑ North, Gerald; James, Nick (2014). 《Observing Variable Stars, Novae and Supernovae》. Cambridge University Press. 24쪽. ISBN 9781107636125.

- ↑ Williams, David R. (2004년 9월 1일). “Sun Fact Sheet”. NASA (National Space Science Data Center). 2010년 7월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 7월 3일에 확인함.

- ↑ Agrawal, Dulli Chandra (2016년 3월 30일). “Apparent magnitude of earthshine: a simple calculation”. 《European Journal of Physics》 (IOP Publishing) 37 (3): 035601. Bibcode:2016EJPh...37c5601A. doi:10.1088/0143-0807/37/3/035601. ISSN 0143-0807.

- ↑ Dufay, Jean. 《Introduction to Astrophysics: The Stars》. 3쪽.

- ↑ McLean, Ian S. (2008). 《Electronic Imaging in Astronomy: Detectors and Instrumentation》. Springer. 529쪽. ISBN 3-540-76582-4.

- ↑ Williams, David R. (2010년 2월 2일). “Moon Fact Sheet”. NASA (National Space Science Data Center). 2010년 3월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 4월 9일에 확인함.

- ↑ Dolan, Michelle M.; Mathews, Grant J.; Lam, Doan Duc; Lan, Nguyen Quynh; Herczeg, Gregory J.; Dearborn, David S. P. (2017). “Evolutionary Tracks for Betelgeuse”. 《The Astrophysical Journal》 819 (1): 7. arXiv:1406.3143. Bibcode:2016ApJ...819....7D. doi:10.3847/0004-637X/819/1/7.

- ↑ “Brightest comets seen since 1935”. International Comet Quarterly. 2011년 12월 18일에 확인함.

- ↑ Winkler, P. Frank; Gupta, Gaurav; Long, Knox S. (2003). “The SN 1006 Remnant: Optical Proper Motions, Deep Imaging, Distance, and Brightness at Maximum”. 《천체물리학 저널》 585: 324–335. arXiv:astro-ph/0208415. Bibcode:2003ApJ...585..324W. doi:10.1086/345985.

- ↑ Siegel, Ethan (2016년 9월 6일). “Ten Ways 'Proxima b' Is Different From Earth”. 《Forbes》. 2023년 2월 19일에 확인함.

- ↑ “Supernova 1054 – Creation of the Crab Nebula”. 《SEDS》.

- ↑ “ISS Information - Heavens-above.com”. Heavens-above. 2007년 12월 22일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하 거 너 더 러 머 버 Mallama, A.; Hilton, J.L. (2018). “Computing Apparent Planetary Magnitudes for The Astronomical Almanac”. 《Astronomy and Computing》 25: 10–24. Bibcode:2018A&C....25...10M. doi:10.1016/j.ascom.2018.08.002.

- ↑ “Sirius”. SIMBAD Astronomical Database. 2010년 6월 26일에 확인함.

- ↑ “Canopus”. SIMBAD Astronomical Database. 2010년 6월 26일에 확인함.

- ↑ “Arcturus”. SIMBAD Astronomical Database. 2010년 6월 26일에 확인함.

- ↑ “Vega”. SIMBAD Astronomical Database. 2010년 4월 14일에 확인함.

- ↑ Evans, N. R.; Schaefer, G. H.; Bond, H. E.; Bono, G.; Karovska, M.; Nelan, E.; Sasselov, D.; Mason, B. D. (2008). “Direct Detection of the Close Companion of Polaris with The Hubble Space Telescope”. 《The Astronomical Journal》 136 (3): 1137. arXiv:0806.4904. Bibcode:2008AJ....136.1137E. doi:10.1088/0004-6256/136/3/1137. S2CID 16966094.

- ↑ “SIMBAD-M31”. SIMBAD Astronomical Database. 2009년 11월 29일에 확인함.

- ↑ Yeomans; Chamberlin. “Horizon Online Ephemeris System for Ganymede (Major Body 503)”. California Institute of Technology, Jet Propulsion Laboratory. 2010년 4월 14일에 확인함. (4.38 on 1951-Oct-03)

- ↑ “M41 possibly recorded by Aristotle”. SEDS (Students for the Exploration and Development of Space). 2006년 7월 28일. 2009년 11월 29일에 확인함.

- ↑ “SIMBAD-M33”. SIMBAD Astronomical Database. 2009년 11월 28일에 확인함.

- ↑ Lodriguss, Jerry (1993). “M33 (Triangulum Galaxy)”. 2010년 1월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2009년 11월 27일에 확인함. (Shows bolometric magnitude not visual magnitude.)

- ↑ “Messier 81”. SEDS (Students for the Exploration and Development of Space). 2007년 9월 2일. 2009년 11월 28일에 확인함.

- ↑ John E. Bortle (February 2001). “The Bortle Dark-Sky Scale”. Sky & Telescope. 2009년 3월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2009년 11월 18일에 확인함.

- ↑ Yeomans; Chamberlin. “Horizon Online Ephemeris System for Titan (Major Body 606)”. California Institute of Technology, Jet Propulsion Laboratory. 2010년 6월 28일에 확인함. (8.10 on 2003-Dec-30) 보관됨 11월 13, 2012 - 웨이백 머신

- ↑ 가 나 “Classic Satellites of the Solar System”. Observatorio ARVAL. 2010년 7월 31일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 6월 25일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 “Planetary Satellite Physical Parameters”. JPL (Solar System Dynamics). 2009년 4월 3일. 2009년 7월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2009년 7월 25일에 확인함.

- ↑ “AstDys (10) Hygiea Ephemerides”. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. 2010년 6월 26일에 확인함.

- ↑ Zarenski, Ed (2004). “Limiting Magnitude in Binoculars” (PDF). Cloudy Nights. 2011년 5월 6일에 확인함.

- ↑ Williams, David R. (2006년 9월 7일). “Pluto Fact Sheet”. 《National Space Science Data Center》. NASA. 2010년 7월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 6월 26일에 확인함.

- ↑ “AstDys (2060) Chiron Ephemerides”. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. 2010년 6월 26일에 확인함.

- ↑ “AstDys (136472) Makemake Ephemerides”. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. 2010년 6월 26일에 확인함.

- ↑ “AstDys (136108) Haumea Ephemerides”. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. 2010년 6월 26일에 확인함.

- ↑ “Catalina Sky Survey (CSS) Facilities”. 2019년 11월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2019년 11월 3일에 확인함.

- ↑ Steve Cullen (sgcullen) (2009년 10월 5일). “17 New Asteroids Found by LightBuckets”. LightBuckets. 2010년 1월 31일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2009년 11월 15일에 확인함.

- ↑ Boffin, H.M.J.; Pourbaix, D. (2014). “Possible astrometric discovery of a substellar companion to the closest binary brown dwarf system WISE J104915.57–531906.1”. 《Astronomy and Astrophysics》 561: 5. arXiv:1312.1303. Bibcode:2014A&A...561L...4B. doi:10.1051/0004-6361/201322975.

- ↑ “Catalina Sky Survey (CSS) Facilities”. 2019년 11월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2019년 11월 3일에 확인함.

- ↑ Sheppard, Scott S. “Saturn's Known Satellites”. Carnegie Institution (Department of Terrestrial Magnetism). 2010년 6월 28일에 확인함.

- ↑ What is the faintest object imaged by ground-based telescopes?, by: The Editors of Sky Telescope, July 24, 2006

- ↑ “New Image of Comet Halley in the Cold”. ESO. 2003년 9월 1일. 2009년 3월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2009년 2월 22일에 확인함.

- ↑ Robertson, B. E.; 외. (2023). “Identification and properties of intense star-forming galaxies at redshifts z > 10”. 《Nature Astronomy》. arXiv:2212.04480. Bibcode:2023NatAs.tmp...67R. doi:10.1038/s41550-023-01921-1. S2CID 257968812.

- ↑ The HST eXtreme Deep Field XDF: Combining all ACS and WFC3/IR Data on the HUDF Region into the Deepest Field Ever

- ↑ http://www.jaymaron.com/telescopes/telescopes.html (retrieved Sep 14 2017)

- ↑ “NASA – Hubble Finds Smallest Kuiper Belt Object Ever Seen”. 《www.nasa.gov》 (영어). NASA. 2018년 3월 16일에 확인함.