외막의 자리옮김효소

| 미토콘드리아 유입 수용체 소단위체 TOM20 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| 식별자 | |||||||||

| 상징 | TOM20_plant | ||||||||

| Pfam | PF06552 | ||||||||

| InterPro | IPR010547 | ||||||||

| TCDB | 3.A.8 | ||||||||

| OPM superfamily | 266 | ||||||||

| OPM protein | 3awr | ||||||||

| |||||||||

| TOM7 패밀리 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 식별자 | |||||||||

| 상징 | Tom7 | ||||||||

| Pfam | PF08038 | ||||||||

| InterPro | IPR012621 | ||||||||

| |||||||||

| 미토콘드리아 유입 수용체 소단위체 Tom22 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 식별자 | |||||||||

| 상징 | Tom22 | ||||||||

| Pfam | PF04281 | ||||||||

| InterPro | IPR005683 | ||||||||

| TCDB | 3.A.8 | ||||||||

| |||||||||

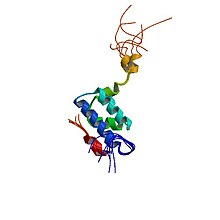

외막의 자리옮김효소(영어: translocase of the outer membrane, TOM)는 미토콘드리아 외막에서 발견되는 단백질 복합체이다. TOM은 미토콘드리아 외막을 통해 막 사이 공간으로 단백질의 이동을 허용한다. 미토콘드리아의 기능에 필요한 대부분의 단백질들은 세포핵에 있는 유전자에 의해 암호화된다. 미토콘드리아 외막은 5,000 달톤보다 큰 분자에 대해 불투과성이다.[1] 외막의 자리옮김효소(TOM)은 내막의 자리옮김효소(TIM)과 함께 작용하여 단백질을 미토콘드리아 내로 자리옮김시킨다. TOMM22와 같은 TOM 복합체의 많은 단백질들은 붉은빵곰팡이(Neurospora crassa) 및 사카로미세스 세레비시아(Saccharomyces cerevisiae)에서 처음으로 확인되었다.[2] 이러한 단백질을 암호화하는 많은 유전자들은 TOMM(미토콘드리아 외막의 자리옮김효소, 영어: translocase of the outer mitochondrial membrane) 복합체 유전자로 지정된다.

완전한 미토콘드리아 단백질 자리옮김효소 복합체는 최소 19개의 단백질(몇 개의 샤페론, 4개의 외막의 자리옮김효소(TOM) 유입 수용체, 5개의 TOM 통로 복합체의 단백질, 5개의 내막의 자리옮김효소(TIM)의 단백질 및 3개의 운동 단백질)들을 포함한다.

미토콘드리아를 표적으로 하는 단백질

[편집]이들의 예정된 미토콘드리아 하위 구획으로 전구체 단백질의 유입을 촉진하기 위해 존재하는 다양한 미토콘드리아 유입 경로가 있다. Hsp90은 ATP 의존적 과정에서 미토콘드리아 전단백질(preprotein)을 TOM 복합체로 전달하는 것을 돕는다.[3] 많은 전구체 단백질(미토콘드리아 기질로 향하는 단백질)에는 단백질을 미토콘드리아 기질로 표적화하는 데 필요한 정보를 전달하는 아미노 말단 전서열(presequence)이 포함되어 있다.[4] 이러한 미토콘드리아 기질 표적 신호는 일반적으로 양친매성 α-나선 입체구조를 취하고[5] 하나의 양성 및 소수성 면을 포함하는 10~80개의 아미노산 잔기를 포함한다. 전구체가 미토콘드리아 기질에 도달하면, 일반적으로 기질 처리 펩티데이스에 의해 전서열이 절단된다.[6] 막 사이 공간 및 미토콘드리아 내막과 같은 미토콘드리아의 다른 하위 구획을 표적으로 하는 단백질은 내부 표적 신호를 포함하며, 이러한 신호는 정의할 수 없는 특성을 가지며 패턴이 일치하지 않는다. 외막을 표적으로 하는 단백질도 모두 확인되지 않은 내부 표적 신호를 포함하고 있으며 Tom40과 같은 β-배럴 구조를 취하는 단백질을 포함한다.[7] 그러나 미토콘드리아 외막을 표적으로 하는 일부 단백질엣는 단백질을 막에 고정시키는 소수성 꼬리 도메인이 포함되어 있다.[8]

복합체의 구성원

[편집]외막의 자리옮김효소(TOM)는 Tom40, Tom7, Tom6 및 Tom5와 함께 Tom70, Tom22 및 Tom20으로 구성된 복합체를 형성한다. Tom20 및 Tom22는 미토콘드리아 표적 단백질이 보유한 절단 가능한 전서열의 인식을 담당하는 전단백질 수용체이다.[9] Tom70은 또한 전단백질 수용체이며 일부 절단 가능한 전서열 단백질을 인식할 수 있지만 주로 절단 불가능한 전단백질의 인식을 담당하고 샤페론 결합 지점으로 역할을 한다.[6][10] Tom22는 단일 막횡단 부분에 의해 외막에 고정되며 TOM 복합체를 안정화시키는 역할도 한다.[11] Tom40은 자리옮김효소 복합체의 핵심 요소이며 약 350 kD의 질량을 가진 Tom22와 복합체를 형성한다.[12] 이것은 약 2.5 nm 직경의 중앙 단백질 전도 통로를 형성한다.[12] 사람의 Tom22는 약 15.5 kD이며 Tom20과 복합체를 이루고 있다.[13] Tom22의 N-말단은 세포질로 확장되어 전단백질 결합에 관여한다.[13]

사람의 단백질

[편집]같이 보기

[편집]각주

[편집]- ↑ Alberts, Bruce; Alexander Johnson; Julian Lewis; Martin Raff; Keith Roberts; Peter Walter (1994). 《Molecular Biology of the Cell》. New York: Garland Publishing Inc. ISBN 978-0-8153-3218-3.

- ↑ Seki N, Moczko M, Nagase T, 외. (1996). “A human homolog of the mitochondrial protein import receptor Mom19 can assemble with the yeast mitochondrial receptor complex”. 《FEBS Lett.》 375 (3): 307–10. doi:10.1016/0014-5793(95)01229-8. PMID 7498524.

- ↑ Humphries AD, Streimann IC, Stojanovski D, Johnston AJ, Yano M, Hoogenraad NJ, Ryan MT (March 2005). “Dissection of the mitochondrial import and assembly pathway for human Tom40”. 《J Biol Chem》 280 (12): 11535–43. doi:10.1074/jbc.M413816200. PMID 15644312.

- ↑ Saitoh T, Igura M, Obita T, Ose T, Kojima R, Maenaka K, Endo T, Kohda D (November 2007). “Tom20 recognizes mitochondrial presequences through dynamic equilibrium among multiple bound states”. 《EMBO J.》 26 (22): 4777–87. doi:10.1038/sj.emboj.7601888. PMC 2080804. PMID 17948058.

- ↑ Tokatlidis K, Vial S, Luciano P, Vergnolle M, Clémence S (2000). “Membrane protein import in yeast mitochondria”. 《Biochem. Soc. Trans.》 28 (4): 495–9. doi:10.1042/0300-5127:0280495. PMID 10961947.

- ↑ 가 나 Young JC, Hoogenraad NJ, Hartl FU (January 2003). “Molecular chaperones Hsp90 and Hsp70 deliver preproteins to the mitochondrial import receptor Tom70”. 《Cell》 112 (1): 41–50. doi:10.1016/S0092-8674(02)01250-3. PMID 12526792.

- ↑ Bolender N, Sickmann A, Wagner R, Meisinger C, Pfanner N (January 2008). “Multiple pathways for sorting mitochondrial precursor proteins”. 《EMBO Rep.》 9 (1): 42–9. doi:10.1038/sj.embor.7401126. PMC 2246611. PMID 18174896.

- ↑ Koehler CM, Merchant S, Schatz G (November 1999). “How membrane proteins travel across the mitochondrial intermembrane space”. 《Trends Biochem. Sci.》 24 (11): 428–32. doi:10.1016/S0968-0004(99)01462-0. PMID 10542408.

- ↑ Ryan MT, Müller H, Pfanner N (July 1999). “Functional staging of ADP/ATP carrier translocation across the outer mitochondrial membrane”. 《J. Biol. Chem.》 274 (29): 20619–27. doi:10.1074/jbc.274.29.20619. PMID 10400693.

- ↑ Asai T, Takahashi T, Esaki M, Nishikawa S, Ohtsuka K, Nakai M, Endo T (May 2004). “Reinvestigation of the requirement of cytosolic ATP for mitochondrial protein import”. 《J. Biol. Chem.》 279 (19): 19464–70. doi:10.1074/jbc.M401291200. PMID 15001571.

- ↑ Endres M, Neupert W, Brunner M (June 1999). “Transport of the ADP/ATP carrier of mitochondria from the TOM complex to the TIM22.54 complex”. 《EMBO J.》 18 (12): 3214–21. doi:10.1093/emboj/18.12.3214. PMC 1171402. PMID 10369662.

- ↑ 가 나 Ahting U, Thieffry M, Engelhardt H, Hegerl R, Neupert W, Nussberger S (2001). “Tom40, the Pore-Forming Component of the Protein-Conducting Tom Channel in the Outer Membrane of Mitochondria”. 《J. Cell Biol.》 153 (6): 1151–60. doi:10.1083/jcb.153.6.1151. PMC 2192023. PMID 11402060.

- ↑ 가 나 Yano M, Hoogenraad N, Terada K, Mori M (2000). “Identification and Functional Analysis of Human Tom22 for Protein Import into Mitochondria”. 《Mol Cell Biol》 20 (19): 7205–13. doi:10.1128/MCB.20.19.7205-7213.2000. PMC 86274. PMID 10982837.