볼기뼈 절구

| 볼기뼈절구 | |

|---|---|

| |

| |

| 정보 | |

| 발음 | /ˌæsɪˈtæbjələm/[1] |

| 식별자 | |

| 라틴어 | acetabulum |

| 영어 | acetabulum |

| MeSH | D000077 |

| TA98 | A02.5.01.002 |

| TA2 | 1308 |

| FMA | 16579 |

볼기뼈 절구[2](acetabulum, 절구) 또는 관골구(寬骨臼) 또는 비구(髀臼)는 볼기뼈와 넙다리뼈가 관절하는, 엉덩관절의 오목면을 이루는 부위이다.[3][4]

구조

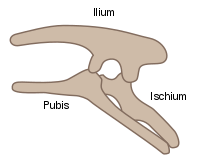

[편집]볼기뼈절구를 형성하는 세 개의 볼기뼈가 있다. 볼기뼈절구의 아래부분과 측면경계를 구성하는 궁둥뼈는 볼기뼈절구의 2/5 이상을 구성한다. 위쪽 경계를 구성하는 엉덩뼈는 볼기뼈절구의 2/5 이하를 구성한다. 남은 하나의 볼기뼈는 정중선 근처 두덩뼈에 의해 형성된다.

볼기뼈절구는 툭 튀어나온 두껍고 강한 가장자리의 경계로 인해 형성된다. 또한 절구테두리(acetabular labrum)가 절구의 가장자리에 붙으며, 이로 인해 엉덩관절의 표면은 더 깊어진다. 볼기뼈절구의 더 낮은 부분에는 둥글게 움푹 파여 연속되는 절구패임이 있고 볼기뼈절구의 구멍의 밑에는 관절주머니가 있다. 볼기뼈절구의 주변부는 반달 모양이므로 반달면이라고 하며, 반달면은 넙다리뼈의 위쪽을 만들어내는 관절이 있는 곳이다. 팔이음부위에서는 접시오목과 대응된다.[5]

서로 마주한 넙다리뼈머리와 볼기뼈절구의 서로 잘 맞는 면은 윤활액의 막에 의해 관절연골이라는 미끄러운 조직의 층을 형성한다. 이렇게 형성된 정상적인 관절 내부의 마찰력은 얼음이 얼음에서 미끄러지는 것의 1/10보다 작다.[6][7]

혈액 공급

[편집]폐쇄동맥의 절구가지가 절구패임을 통해 볼기뼈절구의 골반 표면에 혈액을 공급한다. 위볼기동맥의 깊은가지는 위쪽에, 아래볼기동맥은 뒤아래쪽에 혈액을 공급한다.[8]

발달

[편집]영유아에서는 ‘Y' 모양의 뼈끝판(성장판)인 삼방사형 연골이 엉덩뼈, 궁둥뼈, 두덩뼈로 합류한다. 어린이가 성장하면 연골은 골화된다.[9]

다른 동물들에서

[편집]

파충류와 조류에서의 절구(acetabula)는 깊은 구멍의 모양을 하고 있다. 공룡상목에 속한 생물들은 관통 절구(perforate acetabulum)를 가진다. 관통 절구는 다리이음부위에서 엉덩뼈, 궁둥뼈, 두덩뼈가 모두 만나며 넙다리뼈가 와서 닿는 지점에 위치하는 컵 모양의 구멍이다.[10][11] 절구의 시작 지점과 위치는 공룡이 자기 몸 바로 아래에 다리를 똑바로 세우고 걷게 될 수 있게 된 중요한 형태학적 특성 중 하나이다. 곡룡류와 같은 비교적 적은 수의 공룡들에서는 비관통(imperforate) 절구가 나타난다. 비관통 절구는 구멍은 아니지만 다리이음부위 양쪽에 위치하는 얕고 오목하게 들어간 부분이다.

역사

[편집]'Acetabulum'이라는 단어 글자 그대로는 '작은 식초 그릇'이라는 뜻을 가지고 있으며, 라틴어에서 식초를 담기 위해 사용하던 작은 그릇을 가리키는 단어로 사용되었다. 고대 로마에서는 부피의 도량형으로도 사용되었다. (en:Acetabulum (unit))

추가 이미지

[편집]-

오른쪽 엉덩뼈 바깥면

-

볼기뼈의 골화

-

볼기뼈절구의 X선 촬영[12]

-

관상단면에서 드러난 두덩결합

-

절구의 바닥을 제거한 왼쪽 엉덩관절

-

앞에서 본 엉덩관절

-

엉덩관절 관절주머니의 뒤쪽 측면

-

오른쪽 엉덩관절 주변의 구조

-

볼기뼈절구

-

가쪽에서 본 엉덩관절

-

가쪽에서 본 엉덩관절

같이 보기

[편집]각주

[편집]- ↑ “acetabulum”. 《Dictionary.com》. 랜덤하우스.

- ↑ 대한해부학회 의학용어 사전, 대한의협 의학용어 사전 https://www.kmle.co.kr/search.php?Search=acetabulum&EbookTerminology=YES&DictAll=YES&DictAbbreviationAll=YES&DictDefAll=YES&DictNownuri=YES&DictWordNet=YES

- ↑ Field RE, Rajakulendran K (2011). “The labro-acetabular complex”. 《J Bone Joint Surg Am》 94 (Suppl 2): 22–27. doi:10.2106/JBJS.J.01710. PMID 21543684.

- ↑ Griffiths EJ, Khanduja V (2012). “Hip arthroscopy: evolution, current practice and future developments”. 《Int Orthop》 36 (6): 1115–1121. doi:10.1007/s00264-011-1459-4. PMC 3353094. PMID 22371112.

- ↑ Petersilge C (2005). “Imaging of the acetabular labrum”. 《Magn Reson Imaging Clin N Am》 13 (4): 641–52. doi:10.1016/j.mric.2005.08.015. PMID 16275573.

- ↑ Balakumar J. “Hip Dysplasia in the Child, Adolescent and Adult”. 《jitbalakumar.com.au》. 2013년 4월 25일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 6월 8일에 확인함.

- ↑ OrthoInfo (September 2010). “Femoroacetabular Impingement (FAI)”. 《orthoinfo.aaos.org》. the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2013년 6월 8일에 확인함.

- ↑ Itokazu M, Takahashi K, Matsunaga T, Hayakawa D, Emura S, Isono H, Shoumura S (1997). “A study of the arterial supply of the human acetabulum using a corrosion casting method”. 《Clin Anat》 10 (2): 77–81. doi:10.1002/(SICI)1098-2353(1997)10:2<77::AID-CA1>3.0.CO;2-Q. PMID 9058012.

- ↑ Moore, Keith L.; Dalley, Arthur F.; Agur, A. M. R. (2013). 《Clinically Oriented Anatomy》 (영어). Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 978-1451119459.

- ↑ Martin, A.J. (2006). Introduction to the Study of Dinosaurs. Second Edition. Oxford, Blackwell Publishing. pp. 299–300. ISBN 1-4051-3413-5.

- ↑ Smith, Dave. “Dinosauria: Morphology”. UC Berkeley. 2012년 10월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 1월 21일에 확인함.

- ↑ Ruiz Santiago, Fernando; Santiago Chinchilla, Alicia; Ansari, Afshin; Guzmán Álvarez, Luis; Castellano García, Maria del Mar; Martínez Martínez, Alberto; Tercedor Sánchez, Juan (2016). “Imaging of Hip Pain: From Radiography to Cross-Sectional Imaging Techniques”. 《Radiology Research and Practice》 2016: 1–15. doi:10.1155/2016/6369237. ISSN 2090-1941. PMC 4738697. PMID 26885391. (Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

참고 문헌

[편집]![]() 이 문서는 현재 퍼블릭 도메인에 속하는 그레이 해부학 제20판(1918) page 237의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다.

이 문서는 현재 퍼블릭 도메인에 속하는 그레이 해부학 제20판(1918) page 237의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다.

![볼기뼈절구의 X선 촬영[12]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Iliopectineal_line%2C_ilioischial_line%2C_tear_drop%2C_acetabular_fossa%2C_and_anterior_and_posterior_wall_of_the_acetabulumi.jpg/120px-Iliopectineal_line%2C_ilioischial_line%2C_tear_drop%2C_acetabular_fossa%2C_and_anterior_and_posterior_wall_of_the_acetabulumi.jpg)