골육종: 두 판 사이의 차이

원인까지 |

|||

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

{{위키데이터 속성 추적}} |

{{위키데이터 속성 추적}}{{Infobox medical condition (new) |

||

| ⚫ | |||

{{Infobox medical condition (new) |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

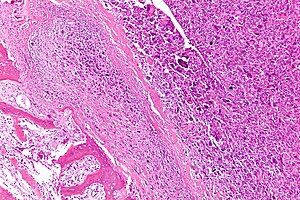

| caption = 비악성 뼈(이미지 왼쪽 아래)에 인접한 골육종(이미지 중앙 및 오른쪽)의 중간 배율 현미경 사진: 이미지 오른쪽 상단에는 분화도가 낮은 종양이 있다. 비악성 뼈와 잘 분화되지 않은 종양 사이에 고밀도의 악성 세포가 있는 골육종이 보인다(H&E 염색). |

|||

| ⚫ | |||

| |

| pronounce = |

||

| ⚫ | |||

| pronounce = |

|||

| symptoms = |

|||

| ⚫ | |||

| |

| complications = |

||

| |

| onset = |

||

| |

| duration = |

||

| |

| types = |

||

| |

| causes = |

||

| |

| risks = |

||

| |

| diagnosis = |

||

| |

| differential = |

||

| |

| prevention = |

||

| |

| treatment = |

||

| |

| medication = |

||

| |

| prognosis = |

||

| |

| frequency = |

||

| |

| deaths = |

||

| ⚫ | |||

| deaths = |

|||

}} |

|||

| ⚫ | |||

골육종은 특히 [[중간엽]] 기원의 원시적 형질 전환 세포(육종)에서 발생하며 조골 세포 분화를 보이고 악성 골종양을 생성하는 공격적인 악성 [[신생물]]이다.<ref>{{cite journal|title=Osteosarcoma treatment—where do we stand? A state of the art review|journal=Cancer Treat Rev|year=2014|volume=40|issue=4|pages=523–532|doi=10.1016/j.ctrv.2013.11.006|pmid=24345772|vauthors=Luetke A, Meyers PA, Lewis A, Juergens H}}</ref> 골육종은 원발성 골육종의 가장 흔한 조직학적 형태이다.<ref name="OttavianiJaffe2">{{cite book|title=Pediatric and Adolescent Osteosarcoma|year=2009|series=Cancer Treatment and Research|volume=152|publisher=Springer|location=New York|pages=3–13|chapter=The Epidemiology of Osteosarcoma|doi=10.1007/978-1-4419-0284-9_1|isbn=978-1-4419-0283-2|pmid=20213383|vauthors=Ottaviani G, Jaffe N}}</ref> 주로 청소년과 젊은 성인에게 가장 흔하게 발생한다.<ref>{{Cite web|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002616/|title=Osteosarcoma|date=2013|website=US National Library of Medicine|publisher=PubMed Health}}</ref> |

|||

골육종은 가장 흔한 [[조직학]]적 형태의 원발성 [[뼈|골]][[암]]이다.<ref name="OttavianiJaffe">{{서적 인용 |vauthors=Ottaviani G, Jaffe N |title= The epidemiology of osteosarcoma. In: Jaffe N. et al. "Pediatric and Adolescent Osteosarcoma" |publisher=Springer |location=New York |year=2009|isbn=978-1-4419-0283-2|pmid=20213383 |doi=10.1007/978-1-4419-0284-9_1}}</ref> 10대와 나이 어린 성인들에게 매우 잘 발병한다.<ref>{{웹 인용|url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002616/|title = Osteosarcoma|date = 2013|accessdate = |website = US National Library of Medicine|publisher = PubMed Health}}</ref> 환자 중 60%는 소아기나 청소년기에, 10% 정도는 20대에 발병하게 된다.<ref>{{웹 인용|url=http://www.amc.seoul.kr/asan/main.do|제목=골육종 {{!}} 질환백과 {{!}} 의료정보 {{!}} 건강정보 {{!}} 서울아산병원|언어=ko|확인날짜=2023-04-11}}</ref> 이때, 여성보다는 남성에게서 발병할 확률이 더 높으며, 미국의 경우 연간 500~1000여명이 발병하고 한국의 경우 연간 100여명 정도에게서 발생하고 있다.<ref>{{웹 인용|url=https://www.inha.com/page/health/medicine/148053|제목=인하대학교병원|확인날짜=2023-04-11}}</ref> 팔과 다리뿐만 아니라 골반 등 인체의 뼈가 있는 곳이라면 어디서든 발병할 수 있지만 주된 발병 부위는 무릎 주변이다. |

|||

== 증상 == |

== 징후 및 증상 == |

||

많은 환자들이 밤에 더 심하고 간헐적이며 다양한 강도의 통증을 호소하며 오랫동안 통증이 지속될 수 있다. 스포츠 활동을 활발히 하는 청소년은 [[대퇴골]] 아래쪽 또는 [[무릎]] 바로 아래에 통증을 호소하는 경우가 많다. 종양이 크면 명백한 국소 [[부종]]으로 나타날 수 있다. 종양에 걸린 뼈는 정상 뼈만큼 강하지 않아 경미한 외상에도 비정상적으로 [[골절]]될 수 있기 때문에 갑작스러운 골절이 첫 번째 증상인 경우도 있다. 골반에 발생한 종양처럼 피부와 가깝지 않은 심부 종양의 경우 국소 부종이 뚜렷하지 않을 수 있다. |

|||

골육종의 주된 증상은 팔다리의 통증과 부종이다. 타박상에 비해 그 강도와 붓기가 심한 경우가 많지만, 통증이나 붓기가 수반되지 않는 경우도 존재한다.<ref>{{웹 인용|url=http://www.snuh.org/health/nMedInfo/nView.do?category=DIS&medid=AA000187|제목=서울대학교병원|확인날짜=2023-04-11}}</ref> 수많은 환자들은 처음에는 밤에 더 악화되는 통증 때문에 불평을 호소할 수 있으며 간헐적일 수 있고 그 강도는 다양하며 한동안 발생할 수 있다. |

|||

== |

== 원인 == |

||

여러 연구 그룹에서 암 줄기세포와 종양을 유발하는 유전자 및 단백질과 함께 다양한 표현형을 유발할 수 있는 암 줄기세포의 잠재력을 조사하고 있다.<ref>{{cite journal|title=Molecular pathology of sarcomas|journal=Rev Recent Clin Trials|url=https://semanticscholar.org/paper/911818ce8873ad11ad96fbcffbafd178f1877987|year=2009|volume=4|issue=1|pages=12–26|doi=10.2174/157488709787047585|pmid=19149759|vauthors=Osuna D, de Alava E|hdl=10261/61716|s2cid=15039305}}</ref><ref name="Phenotypically Characterized Osteosarcoma 2017">{{Cite journal|title=Multitype Network-Guided Target Controllability in Phenotypically Characterized Osteosarcoma: Role of Tumor Microenvironment|journal=Frontiers in Immunology|last1=Sharma|first1=Ankush|last2=Cinti|first2=Caterina|date=2017|volume=8|pages=918|language=en|doi=10.3389/fimmu.2017.00918|issn=1664-3224|pmc=5536125|pmid=28824643|last3=Capobianco|first3=Enrico|doi-access=free}}</ref><ref>{{Cite journal|title=Immuno-Oncology Integrative Networks: Elucidating the Influences of Osteosarcoma Phenotypes|journal=Cancer Informatics|last1=Sharma|first1=Ankush|last2=Capobianco|first2=Enrico|url=|date=2017|volume=16|pages=117693511772169|language=en|doi=10.1177/1176935117721691|issn=1176-9351|pmc=5533255|pmid=28804242}}</ref> 다른 질환에 대한 방사선 치료는 드물게 원인이 될 수 있다.<ref>{{cite journal|title=Radiation-induced periosteal osteosarcoma|journal=Grand Rounds|url=http://www.grandroundsjournal.com/articles/gr100003/gr100003.pdf|date=20 December 2009|volume=10|pages=13–18|doi=10.1102/1470-5206.2010.0003|doi-broken-date=1 August 2023|vauthors=Dhaliwal J, Sumathi VP, Grimer RJ}}</ref> |

|||

일부 연구 그룹들은 암 줄기세포를 탐구하고 있으며 이들이 잠재적으로 종양을 유발하는 것으로 간주된다.<ref>{{저널 인용 |vauthors=Osuna D, de Alava E |title= Molecular pathology of sarcomas |journal= Rev Recent Clin Trials |volume=4 |issue=1 |pages=12–26 |year=2009 |pmid=19149759 |doi= 10.2174/157488709787047585}}</ref> 관련 없는 질병에 대한 방사선 치료 또한 병인일 수 있지만 이는 희귀하다.<ref>{{저널 인용|vauthors=Dhaliwal J, Sumathi VP, Grimer RJ|title=Radiation-induced periosteal osteosarcoma|journal=Grand Rounds|volume=10|pages=13–18|date=20 December 2009|url=http://www.grandroundsjournal.com/articles/gr100003/gr100003.pdf|doi=10.1102/1470-5206.2010.0003}}</ref> 골육종 환자의 대다수는 특별한 원인이 존재하지 않는 경우가 많아 예방이 힘들다. |

|||

* 저등급 중추성 골육종 및 골막하 골육종을 포함한 저등급 골육종의 종양 세포에는 작은 과수성 마커 염색체 또는 거대 막대 염색체가 존재하며,<ref name="pmid27990273">{{cite journal|title=Advances in the management of osteosarcoma|journal=F1000Research|url=|date=2016|volume=5|issue=|pages=2767|doi=10.12688/f1000research.9465.1|pmc=5130082|pmid=27990273|vauthors=Bielack SS, Hecker-Nolting S, Blattmann C, Kager L|doi-access=free}}</ref> 다양한 잠재적 발암 유전자를 가지고 있으며,<ref name="pmid30001240">{{cite journal|title=Consistent Amplification of FRS2 and MDM2 in Low-grade Osteosarcoma: A Genetic Study of 22 Cases With Clinicopathologic Analysis|journal=The American Journal of Surgical Pathology|url=|date=September 2018|volume=42|issue=9|pages=1143–1155|doi=10.1097/PAS.0000000000001125|pmid=30001240|vauthors=He X, Pang Z, Zhang X, Lan T, Chen H, Chen M, Yang H, Huang J, Chen Y, Zhang Z, Jing W, Peng R, Zhang H|s2cid=51618887}}</ref> 이러한 골육종의 발생에 기여하는 것으로 생각된다. (골육종에서의 작은 과수성 마커 염색체 및 거대 막대 염색체, [[:en:Small_supernumerary_marker_chromosome#Osteosarcomas|Small supernumerary marker chromosomes and giant rod chromosomes in osteosarcomas]] 참조). |

|||

== 진단 및 검사 == |

|||

* 13q14 염색체 결손으로 [[망막모세포종]] 유전자가 비활성화되는 가족력은 골육종 발병 위험이 높은 것과 관련이 있다. |

|||

골육종은 주로 단순 방사선 촬영(X-Ray)과정에서 이상 소견이 보이게 되었을 때 추가로 MRI검사와 조직 검사를 진행하다가 확인되는 경우가 대다수이며, 이후 전이도를 확인하기 위해 뼈 스캔검사, CT검사를 진행하는 것이 일반적이다. 이때, 폐로 전이되는 경우도 있어 폐 부위 CT 촬영 역시 진행된다.<ref>{{웹 인용|url=https://www.inha.com/page/main|제목=인하대병원|언어=ko|확인날짜=2023-04-11}}</ref> |

|||

* [[파제트병|파제트 골 질환]], [[섬유이형성증|섬유성 이형성증]], [[연골종|연골종증]], [[유전성 다발성 외골격증]] 등의 골 이형성증은 골육종의 위험을 높이다. |

|||

* [[리-프라우메니 증후군]]([[생식세포]] [[TP53]] 돌연변이)은 골육종 발병의 주요 원인이다. |

|||

* [[로스문트-톰슨 증후군]](선천성 골 결손, 모발 및 피부 이형성증, [[성선 기능 저하증]], 백내장의 상염색체 열성 연관성)은 이 질환의 위험 증가와 관련이 있다. |

|||

* 뼈를 찾는 자라는 별명을 가진 [[스트론튬-90|Sr-90]]을 다량 섭취하면 동물의 골암과 백혈병 위험이 증가하며, 사람 역시 마찬가지일 것으로 추정된다.<ref>{{cite web|url=https://www.nrc.gov/reactors/operating/ops-experience/tritium/faqs.html|title=Sr-90 is known to increase the risk of bone cancer and leukemia in animals, and is presumed to do so in people}}</ref> |

|||

[[플루오린|수돗물 불소화]]와 암 또는 암으로 인한 사망 사이에는 일반적인 암과 특히 [[골암]] 및 골육종 모두에 대해 명확한 연관성이 없다.<ref>{{cite book|url=http://nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/publications/synopses/Eh41_Flouridation_PART_A.pdf|title=A systematic review of the efficacy and safety of fluoridation|author=National Health and Medical Research Council (Australia)|year=2007|isbn=978-1-86496-415-8|archiveurl=https://web.archive.org/web/20091014191758/http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/publications/synopses/Eh41_Flouridation_PART_A.pdf|archivedate=2009-10-14|url-status=dead|accessdate=2009-10-13}}</ref> 일련의 연구에 따르면 수중 불소 농도는 골육종과 관련이 없다는 결론을 내렸다. 불소 노출과 골육종의 연관성에 대한 믿음은 1990년 [[미국 국립 독성학 프로그램]]에서 수컷 쥐를 대상으로 한 연구에서 불소와 골육종의 연관성에 대한 불확실한 증거를 보여준 데서 비롯되었다.<ref>[http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/water-fluoridation-and-cancer-risk "Water Fluoridation and Cancer Risk"], ''American Cancer Society'', 6 June 2013.</ref> 그러나 쥐에서 불소가 암을 유발한다는 확실한 증거는 아직 없다. 수돗물 불소화는 시민의 치아 건강을 개선하기 위해 전 세계적으로 시행되고 있다. 또한 건강에도 큰 도움이 되는 것으로 간주되고 있다.<ref>[https://www.cancerwa.asn.au/resources/cancermyths/fluoride-cancer-myth/ "Cancer myth: Fluoride and cancer"], ''Cancer Council Western Australia''.</ref> [[미국 환경 보호국]]은 상수도의 불소 농도를 리터당 4밀리그램을 넘지 않도록 규제하는 등 상수도의 불소 농도는 규제되고 있다.<ref>[http://water.epa.gov/drink/contaminants/basicinformation/fluoride.cfm "Basic Information about Fluoride in Drinking Water"], ''United States Environmental Protection Agency''.</ref> 실제로 상수도에는 이미 자연적으로 발생하는 불소가 함유되어 있지만,<ref>[https://www.nrv.gov.au/nutrients/fluoride "Fluoride"], ''Australian government national health and medical research council''.</ref> 많은 지역 사회에서는 충치를 줄일 수 있을 정도로 불소를 더 추가하기로 결정했다.<ref>[https://www.cdc.gov/fluoridation/faqs/ "Community Water Fluoridation"], ''Centers of disease control and prevention''.</ref> 불소는 또한 새로운 뼈 형성을 유발하는 것으로도 알려져 있다. 그러나 추가 연구에 따르면 불소화된 물로 인한 골육종 위험은 인간에게 나타나지 않았다.<ref>[http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/fluoridated-water "Fluoridated Water"], ''National Cancer Institute''.</ref> 대부분의 연구는 식수 내 불소 농도가 다른 특정 지역에서 발생한 골육종 환자 수를 세는 방식으로 진행되었다.<ref>{{cite journal|title=Is fluoride a risk factor for bone cancer? Small area analysis of osteosarcoma and Ewing sarcoma diagnosed among 0-49-year-olds in Great Britain, 1980-2005|journal=International Journal of Epidemiology|date=14 January 2014|volume=43|issue=1|pages=224–234|doi=10.1093/ije/dyt259|pmc=3937980|pmid=24425828|vauthors=Blakey K, Feltbower RG, Parslow RC, James PW, ((Gómez Pozo B)), Stiller C, Vincent TJ, Norman P, McKinney PA, Murphy MF, Craft AW, McNally RJ}}</ref> 데이터의 통계 분석 결과, 불소화 지역별로 골육종 환자 발생에 큰 차이가 없는 것으로 나타났다.<ref>{{cite journal|title=Bone cancer incidence rates in New York State: time trends and fluoridated drinking water|journal=American Journal of Public Health|date=April 1991|volume=81|issue=4|pages=475–9|doi=10.2105/AJPH.81.4.475|pmc=1405037|pmid=2003628|vauthors=Mahoney MC, Nasca PC, Burnett WS, Melius JM}}</ref> 또 다른 중요한 연구는 골육종 환자의 뼈 샘플을 채취하여 불소 농도를 측정하고 새로 진단된 악성 골종양의 뼈 샘플과 비교하는 것이었다. 그 결과 골육종 환자와 종양 대조군의 뼈 샘플에서 불소 농도 중앙값이 크게 다르지 않은 것으로 나타났다.<ref>{{cite journal|title=An assessment of bone fluoride and osteosarcoma|journal=Journal of Dental Research|date=October 2011|volume=90|issue=10|pages=1171–6|doi=10.1177/0022034511418828|pmc=3173011|pmid=21799046|vauthors=Kim FM, Hayes C, Williams PL, Whitford GM, Joshipura KJ, Hoover RN, Douglass CW, ((National Osteosarcoma Etiology Group))}}</ref> 뼈의 불소 농도뿐만 아니라 골육종 환자의 불소 노출량도 건강한 사람과 크게 다르지 않다는 것이 입증되었다.<ref>{{cite journal|title=Fluoride exposure and childhood osteosarcoma: a case-control study|journal=American Journal of Public Health|date=December 1995|volume=85|issue=12|pages=1678–83|doi=10.2105/AJPH.85.12.1678|pmc=1615731|pmid=7503344|vauthors=Gelberg KH, Fitzgerald EF, Hwang SA, Dubrow R}}</ref> |

|||

== 치료 == |

|||

골육종 치료에 쓰이는 치료법은 수술, 항암약물치료, 방사선 치료 등이 있다. 이때, 치료법은 암 발생 부위, 암의 전이유무, 암의 재발 유무에 따라 달라질 수 있으며 전이가 없는 경우 수술 전 항암 약물 치료, 종양 제거 수술, 수술 후 항암 약물 치료순으로 진행된다.<ref>{{웹 인용|url=http://www.snuh.org/health/nMedInfo/nView.do?category=DIS&medid=AA000187|제목=서울대학교병원|확인날짜=2023-04-11}}</ref> 그러나 전이가 확인된 경우 암의 완전하고 철저한 수술적 일괄적 절제는 골육종의 치료 방식으로 선택된다.<ref name="OttavianiJaffe"/> |

|||

== 경과 및 합병증 == |

|||

골육종의 예후를 판단하는 인자들로는 암의 병기, 발생 부위, 암의 크기, 골절 유무 등이 있으며 순서대로 전이가 없는 경우, 팔다리에 발병한 경우, 크기가 작은 암인 경우, 골절이 없는 경우를 좋은 예후로 보고 있으며 전이가 없는 암의 경우 5년 생존률이 60~70%, 전이가 있는 경우는 5년 생존률이 20~30%로 알려져있다.<ref>{{웹 인용|url=http://www.amc.seoul.kr/asan/main.do|제목=골육종 {{!}} 질환백과 {{!}} 의료정보 {{!}} 건강정보 {{!}} 서울아산병원|언어=ko|확인날짜=2023-04-11}}</ref> |

|||

== 각주 == |

== 각주 == |

||

2023년 10월 4일 (수) 23:52 판

| |

|---|---|

| |

| 비악성 뼈(이미지 왼쪽 아래)에 인접한 골육종(이미지 중앙 및 오른쪽)의 중간 배율 현미경 사진: 이미지 오른쪽 상단에는 분화도가 낮은 종양이 있다. 비악성 뼈와 잘 분화되지 않은 종양 사이에 고밀도의 악성 세포가 있는 골육종이 보인다(H&E 염색). | |

| 진료과 | 종양학 |

골육종(骨肉腫, osteosarcoma, OS, osteogenic sarcoma, OGS)은 뼈 속의 암 종양이다.

골육종은 특히 중간엽 기원의 원시적 형질 전환 세포(육종)에서 발생하며 조골 세포 분화를 보이고 악성 골종양을 생성하는 공격적인 악성 신생물이다.[1] 골육종은 원발성 골육종의 가장 흔한 조직학적 형태이다.[2] 주로 청소년과 젊은 성인에게 가장 흔하게 발생한다.[3]

징후 및 증상

많은 환자들이 밤에 더 심하고 간헐적이며 다양한 강도의 통증을 호소하며 오랫동안 통증이 지속될 수 있다. 스포츠 활동을 활발히 하는 청소년은 대퇴골 아래쪽 또는 무릎 바로 아래에 통증을 호소하는 경우가 많다. 종양이 크면 명백한 국소 부종으로 나타날 수 있다. 종양에 걸린 뼈는 정상 뼈만큼 강하지 않아 경미한 외상에도 비정상적으로 골절될 수 있기 때문에 갑작스러운 골절이 첫 번째 증상인 경우도 있다. 골반에 발생한 종양처럼 피부와 가깝지 않은 심부 종양의 경우 국소 부종이 뚜렷하지 않을 수 있다.

원인

여러 연구 그룹에서 암 줄기세포와 종양을 유발하는 유전자 및 단백질과 함께 다양한 표현형을 유발할 수 있는 암 줄기세포의 잠재력을 조사하고 있다.[4][5][6] 다른 질환에 대한 방사선 치료는 드물게 원인이 될 수 있다.[7]

- 저등급 중추성 골육종 및 골막하 골육종을 포함한 저등급 골육종의 종양 세포에는 작은 과수성 마커 염색체 또는 거대 막대 염색체가 존재하며,[8] 다양한 잠재적 발암 유전자를 가지고 있으며,[9] 이러한 골육종의 발생에 기여하는 것으로 생각된다. (골육종에서의 작은 과수성 마커 염색체 및 거대 막대 염색체, Small supernumerary marker chromosomes and giant rod chromosomes in osteosarcomas 참조).

- 13q14 염색체 결손으로 망막모세포종 유전자가 비활성화되는 가족력은 골육종 발병 위험이 높은 것과 관련이 있다.

- 파제트 골 질환, 섬유성 이형성증, 연골종증, 유전성 다발성 외골격증 등의 골 이형성증은 골육종의 위험을 높이다.

- 리-프라우메니 증후군(생식세포 TP53 돌연변이)은 골육종 발병의 주요 원인이다.

- 로스문트-톰슨 증후군(선천성 골 결손, 모발 및 피부 이형성증, 성선 기능 저하증, 백내장의 상염색체 열성 연관성)은 이 질환의 위험 증가와 관련이 있다.

- 뼈를 찾는 자라는 별명을 가진 Sr-90을 다량 섭취하면 동물의 골암과 백혈병 위험이 증가하며, 사람 역시 마찬가지일 것으로 추정된다.[10]

수돗물 불소화와 암 또는 암으로 인한 사망 사이에는 일반적인 암과 특히 골암 및 골육종 모두에 대해 명확한 연관성이 없다.[11] 일련의 연구에 따르면 수중 불소 농도는 골육종과 관련이 없다는 결론을 내렸다. 불소 노출과 골육종의 연관성에 대한 믿음은 1990년 미국 국립 독성학 프로그램에서 수컷 쥐를 대상으로 한 연구에서 불소와 골육종의 연관성에 대한 불확실한 증거를 보여준 데서 비롯되었다.[12] 그러나 쥐에서 불소가 암을 유발한다는 확실한 증거는 아직 없다. 수돗물 불소화는 시민의 치아 건강을 개선하기 위해 전 세계적으로 시행되고 있다. 또한 건강에도 큰 도움이 되는 것으로 간주되고 있다.[13] 미국 환경 보호국은 상수도의 불소 농도를 리터당 4밀리그램을 넘지 않도록 규제하는 등 상수도의 불소 농도는 규제되고 있다.[14] 실제로 상수도에는 이미 자연적으로 발생하는 불소가 함유되어 있지만,[15] 많은 지역 사회에서는 충치를 줄일 수 있을 정도로 불소를 더 추가하기로 결정했다.[16] 불소는 또한 새로운 뼈 형성을 유발하는 것으로도 알려져 있다. 그러나 추가 연구에 따르면 불소화된 물로 인한 골육종 위험은 인간에게 나타나지 않았다.[17] 대부분의 연구는 식수 내 불소 농도가 다른 특정 지역에서 발생한 골육종 환자 수를 세는 방식으로 진행되었다.[18] 데이터의 통계 분석 결과, 불소화 지역별로 골육종 환자 발생에 큰 차이가 없는 것으로 나타났다.[19] 또 다른 중요한 연구는 골육종 환자의 뼈 샘플을 채취하여 불소 농도를 측정하고 새로 진단된 악성 골종양의 뼈 샘플과 비교하는 것이었다. 그 결과 골육종 환자와 종양 대조군의 뼈 샘플에서 불소 농도 중앙값이 크게 다르지 않은 것으로 나타났다.[20] 뼈의 불소 농도뿐만 아니라 골육종 환자의 불소 노출량도 건강한 사람과 크게 다르지 않다는 것이 입증되었다.[21]

각주

- ↑ Luetke A, Meyers PA, Lewis A, Juergens H (2014). “Osteosarcoma treatment—where do we stand? A state of the art review”. 《Cancer Treat Rev》 40 (4): 523–532. doi:10.1016/j.ctrv.2013.11.006. PMID 24345772.

- ↑ Ottaviani G, Jaffe N (2009). 〈The Epidemiology of Osteosarcoma〉. 《Pediatric and Adolescent Osteosarcoma》. Cancer Treatment and Research 152. New York: Springer. 3–13쪽. doi:10.1007/978-1-4419-0284-9_1. ISBN 978-1-4419-0283-2. PMID 20213383.

- ↑ “Osteosarcoma”. 《US National Library of Medicine》. PubMed Health. 2013.

- ↑ Osuna D, de Alava E (2009). “Molecular pathology of sarcomas”. 《Rev Recent Clin Trials》 4 (1): 12–26. doi:10.2174/157488709787047585. hdl:10261/61716. PMID 19149759. S2CID 15039305.

- ↑ Sharma, Ankush; Cinti, Caterina; Capobianco, Enrico (2017). “Multitype Network-Guided Target Controllability in Phenotypically Characterized Osteosarcoma: Role of Tumor Microenvironment”. 《Frontiers in Immunology》 (영어) 8: 918. doi:10.3389/fimmu.2017.00918. ISSN 1664-3224. PMC 5536125. PMID 28824643.

- ↑ Sharma, Ankush; Capobianco, Enrico (2017). “Immuno-Oncology Integrative Networks: Elucidating the Influences of Osteosarcoma Phenotypes”. 《Cancer Informatics》 (영어) 16: 117693511772169. doi:10.1177/1176935117721691. ISSN 1176-9351. PMC 5533255. PMID 28804242.

- ↑ Dhaliwal J, Sumathi VP, Grimer RJ (2009년 12월 20일). “Radiation-induced periosteal osteosarcoma” (PDF). 《Grand Rounds》 10: 13–18. doi:10.1102/1470-5206.2010.0003 (년 이후로 접속 불가 2023-08-01).

- ↑ Bielack SS, Hecker-Nolting S, Blattmann C, Kager L (2016). “Advances in the management of osteosarcoma”. 《F1000Research》 5: 2767. doi:10.12688/f1000research.9465.1. PMC 5130082. PMID 27990273.

- ↑ He X, Pang Z, Zhang X, Lan T, Chen H, Chen M, Yang H, Huang J, Chen Y, Zhang Z, Jing W, Peng R, Zhang H (September 2018). “Consistent Amplification of FRS2 and MDM2 in Low-grade Osteosarcoma: A Genetic Study of 22 Cases With Clinicopathologic Analysis”. 《The American Journal of Surgical Pathology》 42 (9): 1143–1155. doi:10.1097/PAS.0000000000001125. PMID 30001240. S2CID 51618887.

- ↑ “Sr-90 is known to increase the risk of bone cancer and leukemia in animals, and is presumed to do so in people”.

- ↑ National Health and Medical Research Council (Australia) (2007). 《A systematic review of the efficacy and safety of fluoridation》 (PDF). ISBN 978-1-86496-415-8. 2009년 10월 14일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2009년 10월 13일에 확인함.

- ↑ "Water Fluoridation and Cancer Risk", American Cancer Society, 6 June 2013.

- ↑ "Cancer myth: Fluoride and cancer", Cancer Council Western Australia.

- ↑ "Basic Information about Fluoride in Drinking Water", United States Environmental Protection Agency.

- ↑ "Fluoride", Australian government national health and medical research council.

- ↑ "Community Water Fluoridation", Centers of disease control and prevention.

- ↑ "Fluoridated Water", National Cancer Institute.

- ↑ Blakey K, Feltbower RG, Parslow RC, James PW, Gómez Pozo B, Stiller C, Vincent TJ, Norman P, McKinney PA, Murphy MF, Craft AW, McNally RJ (2014년 1월 14일). “Is fluoride a risk factor for bone cancer? Small area analysis of osteosarcoma and Ewing sarcoma diagnosed among 0-49-year-olds in Great Britain, 1980-2005”. 《International Journal of Epidemiology》 43 (1): 224–234. doi:10.1093/ije/dyt259. PMC 3937980. PMID 24425828.

- ↑ Mahoney MC, Nasca PC, Burnett WS, Melius JM (April 1991). “Bone cancer incidence rates in New York State: time trends and fluoridated drinking water”. 《American Journal of Public Health》 81 (4): 475–9. doi:10.2105/AJPH.81.4.475. PMC 1405037. PMID 2003628.

- ↑ Kim FM, Hayes C, Williams PL, Whitford GM, Joshipura KJ, Hoover RN, Douglass CW, National Osteosarcoma Etiology Group (October 2011). “An assessment of bone fluoride and osteosarcoma”. 《Journal of Dental Research》 90 (10): 1171–6. doi:10.1177/0022034511418828. PMC 3173011. PMID 21799046.

- ↑ Gelberg KH, Fitzgerald EF, Hwang SA, Dubrow R (December 1995). “Fluoride exposure and childhood osteosarcoma: a case-control study”. 《American Journal of Public Health》 85 (12): 1678–83. doi:10.2105/AJPH.85.12.1678. PMC 1615731. PMID 7503344.

외부 링크

- (영어) 골육종 - Curlie

| 이 글은 질병에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |