1585년 알류샨 열도 지진

| 본진 | |

|---|---|

| 현지일 | 1585년 6월 11일 |

| 규모 | 모멘트 규모 9.25 |

| 진앙 | 알류샨 섭입대 해역 |

| 종류 | 해구형 지진 |

| 피해 | |

| 피해 지역 | 하와이, 알래스카주 지역, 일본 산리쿠 지방 |

| 지진해일 | 발생 |

| 사상자 | 일본과 하와이에서 다수 사망 기록 |

1585년 알류샨 열도 지진은 1585년 6월 11일 일본 산리쿠 연안 지역을 타격한 지진해일의 원인인 지진으로 추정되는 사건으로, 모호한 역사 사료와 구전 기록만 남아 있다. 이 지진은 처음에는 1586년 발생으로 오기되어 그 해 페루 지역과 일본에서 발생한 대지진과 관련이 있다고 잘못 알려지기도 했다. 이 지진은 북태평양에 있는 알류샨 섭입대에서 발생한 해구형 지진이며 거대한 지진해일을 일으켰다고 추정된다. 하와이의 해안선 지역 퇴적물과 산호암에서 발견된 고지진해일 증거를 통해 1585년 발생한 지진은 모멘트 규모 기준 최대 규모 Mw9.25에 달하는 초거대지진으로 추정된다.

배경[편집]

1586년 일본에서는 현 미야기현 모토요시군 도쿠라촌 마을 근처에서 최대 2 m 높이의 해일이 덮쳤다는 전설이 전해졌다.[1] 당시의 역사 기록은 불완전하거나 모호했기 때문에 이 해일이 어떻게 왔는지 정확히 알 수 없었다. 무슨 사건으로 온 쓰나미인지 알 수 없었기 때문에 이 해일은 "고아해일"이나 "유령해일"이라는 별칭도 붙었다.

지진해일 기록[편집]

일본의 지진학자 사타케 겐지는 1586년의 쓰나미 전설은 잘못 전해진 사건으로 무시해야 한다고 주장했다. 이 해에 산리쿠 연안 지역을 강타한 쓰나미에 대한 역사 사료 기록은 없다.[2]

1960년 칠레에서 일어난 발디비아 지진와 이에 따른 일본 쓰나미의 여파로 이후 도호쿠 대학의 연구원 니노미야 세이시는 산리쿠 해안에서 발생했던 역사적인 지진해일 기록을 수집하여 1586년 전설의 쓰나미와 같은 해 7월 9일 페루에서 일어났던 지진을 비교했다. 1586년 리마-카야오 지진은 규모 Mw8.1로 페루-칠레 해구의 약 175 km 길이 구간이 파열되었다. 카야오 지역에 발생한 역사적인 쓰나미 기록은 3.7 m와 24 m라는 매우 다른 두 높이로 기록되었다.[3] 후자는 여러 분석 끝에 쓰나미 높이가 지나치게 과장된 값이라고 결론내렸다.[4] 1586년 페루 지진의 쓰나미 높이는 이후 더 정확한 기록으로 약 5 m로 밝혀졌다.[5] 2006년 한 연구팀이 페루 지진에 대한 추가 모델링 결과 페루와 일본의 지진해일 높이는 역사서에 남은 기록과 다수 불일치했다.[6][4] 칠레에서 발생한 대형 쓰나미는 쓰나미 발원지의 방향상 일본에서 관측할 수 있었지만 페루에서 발생한 쓰나미는 일본을 향하지 않았기 때문에 더 약했고 이는 페루 지진이 1856년 일본 쓰나미를 일으키지 못했다는 결론이다.[7]

1933년 쇼와 산리쿠 지진 이후 편찬된 또 다른 쓰나미 목록에서 저자는 1585년 6월 11일, 즉 덴쇼 13년 5월 14일에 쓰나미가 발생했다는 1903년의 문헌을 언급했다. 한편 1856년 1월 18일에 발생한 또 다른 쓰나미 기록은 덴쇼 지진과 관련이 있을 것이라 기록했다. 덴쇼 지진은 1856년 발생했으므로 산리쿠 해역의 쓰나미도 1856년으로 잘못 기록되어 공교롭게도 같은 해 발생한 페루 지진과 잘못 연결했다는 가설을 제시했다.[7]

하와이의 구전기록[편집]

하와이에서는 멀리서 발생한 거대해일이나 현지에서 발생한 지진해일을 그대로 맞는 지역으로 알려져 있다. 마지막으로 하와이에 닥친 거대해일은 약 1만년 전 사건이다. 홀로세 시기에는 쓰나미가 반복적으로 하와이의 여러 섬을 강타해 침수된 흔적을 퇴적물 형태로 남겼다. 원주민들 사이에서 전해져 내려오는 전설에서도 쓰나미가 섬을 강타하는 장면이 있다. 이 쓰나미 중 하나가 오아후섬의 카네오헤만을 강타했다. 고고학 및 역사학적 증거에 따르면 이 쓰나미는 서기 1040년에서 1280년 사이에 발생했다.[8]

1500년에서 1600년 사이 만들어진 성가에서는 몰로카이섬 서해안에 닥친 쓰나미 같은 사건을 묘사했다. 이 성가는 하와이에 기록된 가장 오래된 쓰나미 기록으로 여겨진다.

바다에 가라앉은 칼라에올라에서 태양이 밝게 빛나네. 거대한 파도가 몰려와 사람들은 전부 죽고 파팔라아우만 남았다네. 그의 울음소리만 남았다네.[9]

미래의 위협[편집]

1585년 쓰나미 이후 최소 20~40 m의 토사가 쌓여 있으며 비슷한 규모의 지진이 또 다시 발생할 가능성이 있다. 쓰나미가 발생할 경우 하와이까지 닥치기까지 약 4시간 반만 걸린다.[10]

증거[편집]

하와이[편집]

2002년 카우아이섬 서북쪽 해안을 조사한 결과 1946년 알류샨 열도 지진 이후 발견된 쓰나미 퇴적물과 유사한 모래층에서 거대한 쓰나미가 발생했다는 증거가 발견되었다.[11]

2001년 초 카우아이섬 남쪽 해안에 있는 마카후와이 동굴에 있는 마카후와이 싱크홀에서 연구자들이 0.8~1 m 깊이의 퇴적층을 발견했다. 싱크홀의 폭은 30~35 m였고 벽의 높이는 6~25 m이다. 돌과 조각난 풍성암으로 구성된 퇴적물은 먼 곳에서 올라온 외지성(Allochthonous) 물질로 하와이 제도에서 대규모 쓰나미와 같은 사건으로 밀려들어왔음을 확인했다. 이 바위, 자갈, 돌조각, 모래의 상태는 매우 심하게 부서졌고 각진 것으로 보아 한 차례의 격렬한 사건 중 형성되었다고 추정된다.[12] 퇴적물의 연대 측정 결과 서기 1430년에서 1665년 사이로 밝혀졌다.

하와이 대학교 마노아, 국립 열대 식물원, 태평양 지진해일 경보 센터가 합동으로 버틀러 교수를 연구팀장으로 한 연구팀이 2014년 조사한 결과 다른 싱크홀에서 0.8 m 두께의 동일한 퇴적물을 발견했다. 싱크홀의 바닥은 평균 해수면보다 7.2 m 높았고 싱크홀의 위치는 해안에서 약 100 m 떨어졌다. 퇴적물의 양은 약 600 m3로 추정된다.[8]

퇴적물이 발견된 위치로 미루어 보아 쓰나미는 매우 큰 규모로 추정된다. 싱크홀에 퇴적된 지층은 태평양에서 발생했던 가장 큰 규모의 지진보다 훨씬 더 큰 규모의 쓰나미로 발생했다고 추정된다. 현대에 발생했던 가장 큰 쓰나미는 1960년 발디비아 지진으로 하와이에 닥쳤던 쓰나미 높이가 약 3 m에 달했다. 이전까지 알려진 어떤 쓰나미도 해안에 약 100 m 떨어졌던 해발 7.2 m의 마카후와이 싱크홀에 도달해 침수가 일어나지 않았다.[8]

2017년 싱크홀 현장을 재방문해 퇴적물의 방사성 탄소 연대측정 결과 서기 1425년에서 1660년 사이에 쓰나미의 침수가 발생했다고 밝혀졌다.[10] 쓰나미의 도달 높이와 함께 추정한다면 이 쓰나미는 1586년 발생했다고 기록된 일본 산리쿠 쓰나미와 연관이 있다는 가설이 나왔다.

기타 지역[편집]

일본 산리쿠의 "유령해일"은 인근에 발생한 지진으로는 설명할 수 없는 미야기현 센다이시 인근의 퇴적물과 관련이 있다고 여겨진다.[10][13] 도쿠라촌의 기념비에서는 쓰나미가 약 1~2 m 높이로 일본 동북부 해안을 강타했다고 새겨져 있다.[10]

오리건주, 워싱턴주, 브리티시컬럼비아주 등 북아메리카 서해안의 9개 지역에서 1700년 이전에 캐스케이디아 섭입대 근처에서 쓰나미가 발생했음을 보여주는 고지진해일 증거가 발견되었다. 캐스케이디아에서 그 즈음 발생했다고 추정되는 지진은 1402년에서 1502년 사이 발생했다고 추정되는 비교적 약간 규모의 지진으로 불확실성은 ±20년이다. 즉 1585년의 해일 발생 원인으로 캐스케이디아 섭입대를 배제할 수 있다. 하지만 사건의 연대 측정 결과 알류샨 열도 지역이 쓰나미의 발원지로 강력하게 여겨진다.[14]

1585년에서 1586년 기간과 가까운 시기에 발생했던 지진으로는 1604년 아리카 지진, 1587년 과이야밤바 지진, 1575년 발디비아 지진으로 모두 남아메리카 해안 지대에 발생했던 지진이다. 하지만 이 지진으로 발생했던 쓰나미는 일본 해안까지 도달했다는 기록이 없다.[10]

애머크낵섬 인근의 서던카섬의 고지진해일 연구에서는 1957년 이전에 5건의 거대해일 흔적을 발견했다. 이 지진해일 퇴적물 중 하나는 내륙 안쪽 최대 1 km, 해발 18 m 높이에서까지 발견되었다. 이 쓰나미는 서기 1530년에서 1665년 사이 발생했다고 추정된다.[15][16]

지진[편집]

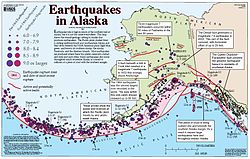

알류샨 열도는 태평양판과 북아메리카판이 만나는 수렴 경계 인근에 있다. 판이 수렴하는 곳은 해저의 알류샨 해구이다. 태평양판은 약 4,000 km 길이로 이어진 알류샨 섭입대를 따라 북아메리카판 아래로 섭입한다. 이 섭입대는 때때로 큰 쓰나미를 만들어내는 초거대 해구형 지진을 일으킬 수 있는 대형 충상단층이다. 1946년 알류샨 열도 지진과 1964년 알래스카 지진은 각각 규모 Mw8.6, Mw9.2로 알류샨 섭입대에서 발생한 대표적인 지진으로 둘 다 거대한 쓰나미를 일으켰다.[17][18]

버틀러 연구팀이 주도한 2014년 연구에 따르면 지진의 단층 파열 서쪽 지점인 알류샨 열도 동부에서 발생한 규모 Mw9.25의 지진으로 발생하는 쓰나미를 시뮬레이션했다. 단층 파열 면적은 남북 100 km, 동서 600 km로 충상단층의 최대 미끄러짐 폭은 35 m로 가정했다.[8] 이 모델은 싱크홀을 침수시키기에 충분한 쓰나미를 만들어냈다는 결론을 내렸다. 이 모델에서 태평양 북서부에 닥친 쓰나미는 최대 9 m, 평균 높이는 3.5 m로 측정했다.[10] 충상단층의 방향이 하와이 제도를 향해 쓰나미 에너지의 대부분이 하와이 방향 쪽으로 쏠렸다. 이 모델의 연구 결과에서는 다른 원거리 지진해일의 가능성을 배제하진 않았다. 하지만 그 경우에는 역사적으로 발생했던 다른 큰 지진에서 볼 수 있는 단층 이동을 뛰어 넘는 매우 큰 지진이어야 한다고 결론내렸다.[8]

같이 보기[편집]

각주[편집]

- ↑ National Geophysical Data Center. “Tsunami Event Information”. 《ngdc.noaa.gov》 (National Geophysical Data Center / World Data Service: NCEI/WDS Global Historical Tsunami Database. NOAA National Centers for Environmental Information). doi:10.7289/V5PN93H7. 2021년 7월 8일에 확인함.

- ↑ Yoshinobu Tsuji (2013). “Catalog of Distant Tsunamis Reaching Japan from Chile and Peru”. 《Report of Tsunami Engineering》 30: 61–68. CiteSeerX 10.1.1.723.1716.

- ↑ Evgueni A. Kulikov; Alexander B. Rabinovich; Richard E. Thomson (2005). “Estimation of Tsunami Risk for the Coasts of Peru and Northern Chile”. 《Natural Hazards》 35 (2): 185–209. Bibcode:2005NatHa..35..185K. doi:10.1007/s11069-004-4809-3. S2CID 140620121.

- ↑ 가 나 Kenji Satake (2017). “Tsunami on Sanriku Coast in 1586: Orphan or Ghost Tsunami ?”. 《Fall Meeting 2017》 (American Geophysical Union) 2017. Bibcode:2017AGUFMNH12A..08S. 2021년 7월 8일에 확인함.

- ↑ L. Dorbath; A. Cisternas; C. Dorbath (1990). “Assessment of the size of large and great historical earthquakes in Peru”. 《Bulletin of the Seismological Society of America》 80: 551–576. 2021년 7월 8일에 확인함.

- ↑ Kumiji Iida; Doak C Cox (1967). George Pararas-Carayannis, 편집. “PRELIMINARY CATALOG OF TSUNAMIS OCCURRING IN THE PACIFIC OCEAN” (PDF). 《Hawaii Institute of Geophysics》. 67-10 (University of Hawaii) (5).

- ↑ 가 나 Kenji Satake; Mohammad Heidarzadeh; Marco Quiroz; Rodrigo Cienfuegos (2020). “History and features of trans-oceanic tsunamis and implications for paleo-tsunami studies”. 《Earth-Science Reviews》 202 (103112): 103112. Bibcode:2020ESRv..20203112S. doi:10.1016/j.earscirev.2020.103112. S2CID 212778611. 2021년 7월 8일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 라 마 Rhett Butler; David Burney; David Walsh (2014). “Paleotsunami evidence on Kaua'i and numerical modeling of a great Aleutian tsunami”. 《Geophysical Research Letters》 41 (19): 6795–6802. Bibcode:2014GeoRL..41.6795B. doi:10.1002/2014GL061232.

- ↑ James F. Lander; Patricia A. Lockridge (1989). 《United States Tsunamis: (including United States Possessions) : 1690-1988》. Boulder, Colorado: U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Environmental Satellite, Data, and Information Service, National Geophysical Data Center. 265쪽.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 Rhett Butler; David A. Burney; Kenneth H. Rubin; David Walsh (2017). “The orphan Sanriku tsunami of 1586: new evidence from coral dating on Kaua'i”. 《Natural Hazards》 88 (2): 797–819. Bibcode:2017NatHa..88..797B. doi:10.1007/s11069-017-2902-7. S2CID 134237666.

- ↑ David A. Burney (2002). “Late Quaternary Chronology and Stratigraphy of Twelve Sites On Kaua'i”. 《Radiocarbon》 (Cambridge University Press) 44 (1): 13–44. Bibcode:2002Radcb..44...13B. doi:10.1017/S003382220006464X.

- ↑ Burney, David A.; James, Helen F.; Burney, Lida Pigott; Olson, Storrs L.; Kikuchi, William; Wagner, Warren L.; Burney, Mara; McCloskey, Deirdre; Kikuchi, Delores; Grady, Frederick V.; Gage II, Reginald; Nishek, Robert (November 2001). “Fossil evidence for a diverse biota from Kaua'i and its transformation since human arrival”. 《Ecological Monographs》 71 (4): 615–641. doi:10.1890/0012-9615(2001)071[0615:FEFADB]2.0.CO;2. 2021년 7월 9일에 확인함.

- ↑ Yuki Sawai; Yushiro Fujii; Osamu Fujiwara; Takanobu Kamataki; Junko Komatsubara; Yukinobu Okamura; Kenji Satake; Masanobu Shishikura (2008). “Marine incursions of the past 1500 years and evidence of tsunamis at Suijin-numa, a coastal lake facing the Japan Trench” (PDF). 《The Holocene》 18 (4): 517–528. Bibcode:2008Holoc..18..517S. doi:10.1177/0959683608089206. S2CID 55355007. 2021년 7월 9일에 확인함.

- ↑ Robert Peters; Bruce Jaffe; Guy Gelfenbaum (2007). “Distribution and sedimentary characteristics of tsunami deposits along the Cascadia margin of western North America”. 《Sedimentary Geology》 200 (3–4): 372–386. Bibcode:2007SedG..200..372P. doi:10.1016/j.sedgeo.2007.01.015. 2021년 7월 9일에 확인함.

- ↑ Witter, R. C., G. A. Carver, A. M. Bender, R. W. Briggs, G. R. Gelfenbaum, and R. D. Koehler (2013). “Six large tsunamis in the past ~1700 years at Stardust Bay, Sedanka Island, Alaska”. 《Abstract NH44A-08 Presented at 2013 Fall Meeting, AGU》 2013. Bibcode:2013AGUFMNH44A..08W. 2021년 7월 9일에 확인함.

- ↑ Robert C. Witter, Gary A. Carver, Richard W. Briggs, Guy Gelfenbaum, Richard D. Koehler, SeanPaul La Selle, Adrian M. Bender, Simon E. Engelhart, Eileen Hemphill-Haley, Troy D. Hill (2016). “Unusually large tsunamis frequent a currently creeping part of the Aleutian megathrust”. 《Geophysical Research Letters》 43 (1): 76–84. Bibcode:2016GeoRL..43...76W. doi:10.1002/2015GL066083. S2CID 131231692.

- ↑ “M 8.6 - 1946 Aleutian Islands (Unimak Island) Earthquake, Alaska”. 《earthquake.usgs.gov》. USGS. 2021년 7월 9일에 확인함.

- ↑ “M 9.2 - 1964 Prince William Sound Earthquake, Alaska”. 《earthquake.usgs.gov》. USGS. 2021년 7월 9일에 확인함.

참고 문헌[편집]

- Yutaka Hayashi; Masashi Kiyomoto; Yuji Nishimae; Go Tange (2018년 3월 28일). “気象庁技術報告に含まれた 1586 年ペルー沖の地震による” [Negative Effects of Erroneous Records of Japanese Tsunami Caused by the 1586 Earthquake off the Coast of Peru Being Included in the Technical Reports of the Japan Meteorological Agency] (PDF). 《Quarterly Journal of Seismology 2017》 (일본어) 81 (9).