선사 시대

| 인류 역사의 구분 | |||

| 홀 로 세 |

역사 시대 | ||

| 철기 시대 | |||

| 청동기 시대 | |||

| 동기 시대 | |||

| 신석기 시대 | |||

| 중석기 시대 | |||

| 플 라 이 스 토 세 |

후기 구석기 | ||

| 중기 구석기 | |||

| 전기 구석기 | |||

| 구석기 시대 | |||

| 석기 시대 | |||

선사 시대(先史時代, prehistory)는 인류가 문자를 발명해 역사를 기록하기 이전의 시대이다.

용어[편집]

"선사 시대"라는 용어는 원래 폴 터널(Paul Tournal)이 발굴한 프랑스 남부의 동굴을 설명하기 위해 "Pré-historique" 용어를 사용함으로써 만들어진 용어이며, 1830년대 와서 프랑스에 널리 사용되었으며, 영어권에는 1851년 대니얼 윌슨이 소개하였다.[1]

선사 시대라는 이 용어가 지구가 생명이 시작되었을 때부터, 그리고 보다 보편적으로 인류가 지상에 생겨난 이후부터 사용되기는 하지만, 이 말은 우주가 시작된 모든 시간에 사용될 수 있다. 선사시대를 연구하는 학자들은 보통 인류의 선사시대를 나누기 위해 세 시대 체계(석기-청동기-철기)를 이용하며, 반면 인류 출현 이전의 시대는 지층 분석을 통한 지질학적 분석 방법과 지질 시대 내에서 국제적으로 정의된 지층 기반을 이용한다. 세 시대 체계는 인류의 선사시대를 기간분류를 하여 연속된 세 시대로 분류하는 것이다. 각 시대별 특징이 되는 주요 도구 제작 기술에 따라서 다음과 같이 정의를 한다.

문자의 출현은 각 문화에 따라 다르지만, 청동기 시대 후반이나 철기 시대에 등장한다. 즉, 역사 시대와 선사 시대의 시대구분은 어떤 도구를 썼는가가 아니라 문자를 사용하는가(나아가 문자로 역사적 기록을 남겼는가)이다.

정의[편집]

정의적으로 인류 선사 시대에 남겨진 문자는 없다. 그래서 유물의 연대를 알아보는 것은 특히 중요하다. 연대 측정의 가장 확실한 방법은 19세기까지 잘 발달하지 못했다. 초기에 인류 선사 시대를 연구한 사람들은 선사 고고학자들과 물리 인류학자들로, 극들 이전의 그리고 문맹기의 사람들의 특성과 행동양식을 밝히거나 해석하기 위해 다른 과학적 분석이나 발굴과 지질, 지리조사를 통한 방법을 사용하였다. 인구 유전학자들과 역사언어학자들은 또한 이러한 의문에 귀중한 통찰을 제공했다. 문화인류학자들도 결혼과 무역에 대한 콘텍스트를 제공하여 도움을 주었다.

석기 시대[편집]

<역사> 문헌 사료가 전혀 존재하지 않는 시대. 석기 시대와 철기 시대를 이른다.

구석기 시대[편집]

구석기 시대는 뗀석기를 최초로 사용하는 시기를 뜻하며, 석기 시대의 가장 초기 단계다. 가장 초기 단계를 전기 구석기라고 부르며, 호모 사피엔스보다 앞서는 호모 하빌리스와 함께 시작된다. 가장 초기의 석기를 가지고 있으며, 기원전 250만년 경으로 거슬러 올라간다. 호모 사피엔스는 기원전 20만년경에 시작되었으며, 중기 구석기에 등장한다. 체계적인 매장관습과 음악, 초기 예술 그리고 점점 복잡하고 세련된 도구의 사용이 중기 석기 시대의 특징이다. 떠돌아 다니며, 수렵과 채집을 하는 생활을 했으며, 채집과 수렵 사회는 매우 작은 군락을 이루고, 풍부한 자원과 발달한 음식 저장 기술을 가지고 있고, 때로는 계층과 계급을 가지고 복잡한 사회구조를 이루며 정주생활을 하기도 했다. 장거리 교역도 이 때 확립되었다.

중석기 시대[편집]

중석기 시대 또는 중기 구석기시대는 〈인간 기술의 개발 단계〉이며, 석기 시대에서 구석기와 신석기 사이에 해당한다. 중석기는 플라이스토세 말기에 시작되어 기원전 10000년 경이며, 농경의 시작으로 끝이 난다. 이 시기는 지역마다 다르다. 근동과 같은 어떤 지역에서는 플라이스토세 말기에 이미 농경이 진행되고 있었고, 그곳에서 중석기는 짧고, 단지 정의만 할 뿐이다. 제한된 빙하의 영향을 받은 지역에서는 《준구석기(Epipaleolithic)》라는 용어가 선호되기도 한다.

신석기 시대[편집]

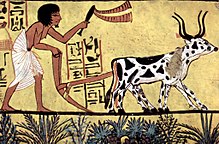

신석기 시대는 간석기를 사용한 시대를 말하며, 간석기 시대라고도 한다. 원시적인 기술이나, 사회적인 발전이 진행된 사회를 말하며 석기 시대의 끝에 해당하는 단계이다. 12000년 전에 시작되었으며, 이 시기에는 초기 단계의 마을이 발달하고, 농경과 목축, 도구의 사용이 발달하고, 가장 이른 도기의 제작이 시작된다. 신석기라는 용어는 보통 구대륙에만 사용되며, 미대륙이나 오세아니아 대륙은 금속 기술이 개발되지 못했다

농경[편집]

한국인들이 최초로 기원전 12500년 경에 농사한 흔적(소로리볍씨)가 있고, 다음으로는 수메르인들이 기원전 9500년경에 농경을 시작하였고, 기원전 7000년경에는 농업이 인도로 전파되었다. 기원전 6000년경에는 이집트로, 기원전 5000년경에는 중국으로 이어졌다. 기원전 2700년 전에 농경은 중앙 아메리카로 전파되었다.

청동기 시대[편집]

청동기 시대라는 용어는 인간 문화의 개발 단계에서 발달한 금속이 자리를 잡고, 자연 광물을 채취하여 구리와 주석을 녹이는 기술을 포함하여 이것들을 청동으로 녹이는 기술을 포함한다. 이러한 자연 광물들은 일반적으로 비소를 포함한 불순물들이 많다. 기원전 3000년 이전의 서아시아에는 주석이 포함된 청동기가 없다는 사실로 비추어 볼 때 구리와 주석 광물은 귀한 것이었다. 청동기 시대는 선사 시대 사회에 세 시대 체계의 일부로 형성되었다. 이 체계에서 세계의 어떤 지역에서는 신석기 시대가 잇따른다.

철기 시대[편집]

고고학에서 철기시대는 비철금속의 야금이 발달한 단계이다. 철의 사용으로 인해, 농경의 분기와 종교와 제례, 예술활동을 포함한 많은 과거의 사회에 큰 변화를 동반하였으며, 철학의 역사에서 《기축 시대》(Axial Age)라는 말을 동반하게 하였다.

지역별[편집]

아프로·유라시아 대륙[편집]

아메리카 / 오세아니아 대륙[편집]

같이 보기[편집]

각주[편집]

- ↑ Wilson, Daniel (1851) (in English). The archaeology and prehistoric annals of Scotland. p. xiv.

외부 링크[편집]

- Early Humans Archived 2009년 12월 13일 - 웨이백 머신